1.しびれについて

しびれとは、一般に「感覚の低下(触覚、痛み、温度などを感じにくい状態)」や「異常な感覚(通常とは異なる感覚がある状態)」、あるいは「運動麻痺(手足に力が入らない、動きにくいなどの状態)」が起こったときに現れる症状をいいます。脳や脊髄の障害、末梢神経障害などによって起こります。

がんの治療中にみられるしびれは、多くの場合、末梢神経障害によるものです。例えば、「手足がビリビリ、ジンジンする(感覚がおかしい)」「何かに少し触れただけで痛くてビリッとする(感覚が強い)」「手袋をはめているような感じがする(感覚が鈍い)」「手足に力が入りにくい」など、症状はさまざまです。また、「衣服のボタンが留めにくくなった」「つかんでいた物をよく落とすようになった」「文字が思うように書けなくなった」「うまく歩けなくなった」「つまずくことが多くなった」「飲み込むのが困難になった」などの変化も、しびれによって起こっている場合があります。

末梢神経障害には感覚神経障害、運動神経障害、自律神経障害の3種類があり、さまざまな症状がみられます。

- 手足が痛い、手足が燃えるように熱い、指先が冷える

- 手足の感覚が麻痺している、足の裏がふわふわして歩きにくい、うまく物をつかめない

- 口周囲のしびれ、歯の知覚過敏

- 食事がおいしくない、のどが締め付けられる感じがする、耳がきこえにくい

- 筋力の低下、つまずきやすくなる

- しびれのため夜眠れない、便秘、尿が出ない

2.原因

がんやがんの治療が原因で起こるしびれには、がんによる神経の圧迫やがんの転移による神経の障害、薬物療法に使う薬の副作用によるものなどがあります。しびれを起こしやすい薬としては、細胞障害性抗がん薬の「白金製剤(シスプラチン、オキサリプラチンなど)」、「タキサン系製剤(パクリタキセル、ドセタキセルなど)」、「ビンカアルカロイド系製剤(ビンクリスチン、ビンブラスチン、ビノレルビンなど)」、分子標的薬の「ボルテゾミブ」、免疫チェックポイント阻害薬の「抗PD-1抗体薬」などが知られています。

なお、がんやがんの治療以外の原因でしびれが起こったり、悪化したりすることもあります。

3.しびれが予想されるとき、起こったときは

がんの治療中に起こるしびれに対する有効な予防法や治療法は、現時点で十分に確立されていませんが、しびれを防ぐために、血行をよくする運動を行ったり、手や足を冷却してその部分に届く薬の量を減らしたりすることが効果的な場合もあります。

しびれが起こったときは、原因や症状の程度に応じて、しびれを和らげるための薬を補助的に使うことがあります。例えば、抗うつ薬(デュロキセチンなど)、抗けいれん薬(プレガバリン、ミロガバリンなど)、ビタミンB12、漢方薬などです。しびれに伴う痛みが強い場合には、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)やオピオイド(医療用麻薬)など痛み止めの薬を使うこともあります。また、医師の指導の下で運動療法や鍼灸を行うこともあります。

がんの薬物療法の副作用でしびれが起こった場合には、症状の程度や状況によっては治療法の変更(薬の減量や変更、休薬など)を検討することもあります。その際は、治療効果としびれ(副作用)が生活に与える影響のバランスを十分に考慮します。

なお、しびれを和らげる薬を使ったり、がんの薬物療法を変更したりしても効果が出ずに、症状が長く続くことがあります。また、治療を重ねるごとに症状が悪化したり、治療開始からかなり時間が経ってから急に症状が出たりすることもあります。人によってはがんの薬物療法が終了してから、数カ月から1年以上の長期間にわたって症状が続くこともあるため、しびれの症状が出たらその時点ですぐに担当医に詳しく症状を伝えて相談しましょう。担当医や薬剤師、看護師などと相談しながら、適切に対処していくことが大切です。

4.本人や周りの人ができる工夫

1)血行をよくする、運動する

血行をよくすることでしびれが和らぐことがあります。入浴して、湯船にゆっくり浸かって体全体を温めたり、症状のある場所を優しくさするようにマッサージしたり、手のひらや足の指を閉じたり開いたりするとよいといわれています。また、手足の曲げ伸ばしや散歩、ラジオ体操など、無理のない運動も血行を促進し、しびれを改善する効果が期待できます。

2)温める、冷やす

しびれは冷えによって悪化しやすいため、手袋や靴下を着用して温めることでしびれが和らぐ場合があります。また、何らかの炎症が原因でしびれが生じているときは、冷やすこと(保冷剤などをしびれている箇所にあてるなど)が有効な場合もあります。どのように対処するのがよいのかについては担当医に確認しましょう。ただし、冷やすことで症状が悪化することもあるため、炎症が原因となっている場合でも冷やしすぎには注意しましょう。

3)症状の悪化や安全に注意する

衣服や靴下による締め付け

きつすぎる衣服や靴下は血行を妨げてしびれを悪化させる場合があることが分かっています。ゆったりとしたものを選ぶのがよいでしょう。

熱さや冷たさの刺激

しびれによって熱さや冷たさを感じる感覚が鈍くなることがあります。熱い鍋ややかんなどに触れても熱さを感じにくいことがあるため、やけどに注意しましょう。湯たんぽなどによる低温やけどにも注意が必要です。また、冷たいグラスや水に触れると、しびれが誘発されたり悪化したりすることがあります。ゴム手袋を着用するなど、できるだけ刺激を避けるようにしましょう。

転倒

しびれによって運動神経や感覚神経が鈍くなり、筋力も低下するため、転倒しやすくなります。屋内外の階段や段差、すべりやすい敷物には十分注意しましょう。できるだけ脱げにくい履物(かかとが覆われた靴など)やすべり止めのついている履物を使用すること、無理せずにエレベーターなどを利用すること、階段では手すりを使ってゆっくり降りること、できるだけ床にものを置かないようにすることなど、転倒防止に努めることが大切です。

4)便利グッズなどを活用する

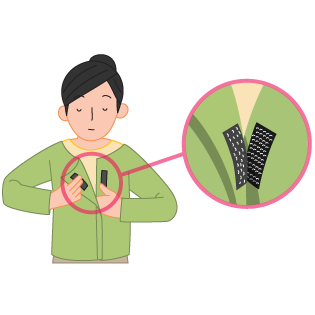

しびれが原因で着替えがうまくできなかったり、ペットボトルやビンのフタが開けられなかったりするなど、日常生活に不便を感じることがあるでしょう。そういった場合、例えば、衣服のボタンを面ファスナーにすると、着替えがスムーズになることがあります。また、ペットボトルやビンのフタなどはオープナーやタオルを使えば開けやすくなることもあります。

5)周りの人に相談する、周りの人が協力する

周りの人にしびれの状態や日常生活の困りごとなどを相談することで、気持ちが楽になって精神的な負担が軽くなったり、サポートを受けやすくなったりすることがあります。また、自身では気づかなかった変化や異変に気がつくきっかけになることもあります。遠慮なく相談することが大切です。

周りの人は、日頃から本人の様子に注意しながら、手伝えることがないかを確認し、協力するとよいでしょう。ほんの少しの手助けでも生活が楽になることは少なくありません。また、しびれによってつまずく回数などが増えた場合でも、本人は変化に気づいていなかったり、気づいていても我慢していたりすることもあります。これまでとは違うことに気づいたときは、必要に応じて本人に伝えたり、病院に相談したりしましょう。

5.こんなときは相談しましょう

これまでのしびれと違う感覚や変化があった場合は、すぐに担当医に相談するようにしてください。この程度なら大丈夫だろうと自分で判断するのは大変危険です。医師に相談しにくい場合は看護師や薬剤師に伝えるのもよいでしょう。

適切な治療やサポートを受けるためにも、どのようなしびれなのか、しびれのために日常生活でどんなことに困っているのかを具体的に詳しく伝えることが大切です。

6.関連情報

7.参考資料

- 日本がんサポーティブケア学会編.がん薬物療法に伴う末梢神経障害診療ガイドライン 2023年版.2023年,金原出版.

- 日本緩和医療学会 ガイドライン統括委員会編.患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド 増補版.2017年,金原出版.

※本ページの情報は、「『がん情報サービス』編集方針」に従って作成しています。十分な科学的根拠に基づく参考資料がない場合でも、有用性が高く、身体への悪影響がないと考えられる情報は、専門家やがん情報サービス編集委員会が評価を行ったうえで記載しています。

作成協力