1.内視鏡治療とは

内視鏡治療とは、早期のがんを切除したり、がんによって起こる症状を和らげたりするために、内視鏡を使って行う治療のことです。口や肛門、尿道から内視鏡を挿入して治療します。

内視鏡治療で切除できるがんは、食道がん、胃がん、十二指腸がん、大腸がん、膀胱がんなどです。このページでは、内視鏡治療のうち、早期のがんを切除するための消化管内視鏡治療(食道がん、胃がん、十二指腸がん、大腸がんに対する内視鏡治療)について説明しています。膀胱がんの内視鏡治療については、関連情報の「膀胱がん」のページをご確認ください。

内視鏡は、細長い管状の医療機器です。先端の小型カメラで撮影した画像をモニターに映し出して観察することができます。内視鏡の先端部には、小さな穴が開いています。この穴から器具を出し入れして、がんを切除します。食道がん、胃がん、十二指腸がんでは口から、大腸がんでは肛門から内視鏡を挿入します。食道、胃、大腸などの消化管にできたがんの治療の場合には太さ1cmほどの内視鏡を使います。手術に比べて、痛みが少ない、回復が早いなど、体への負担が少ないのが特徴です。

内視鏡治療は、内視鏡ですべてのがんを取りきれる場合に行います。手術と同様に、医師や看護師などの複数の医療スタッフが治療に関わります。

なお、内視鏡を使う治療法には、腹壁(腹部の壁)や胸壁(胸部の壁)に小さな穴を開けて、そこから内視鏡を入れて行う腹腔鏡下手術や胸腔鏡下手術がありますが、これらは手術(外科治療)の一つで、内視鏡治療とは異なる治療法です。

2.消化管にできたがんの内視鏡治療

食道や胃、十二指腸、大腸といった消化管にできたがんは、小さく浅い早期であれば内視鏡治療によって切除できる場合があります。内視鏡治療が受けられるかどうかの基準は、がんの大きさや深さ、1度にすべてのがんを取りきれるかなど、がんの種類ごとに細かく決まっています。

1)治療の種類

消化管にできたがんの内視鏡治療には、内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)、内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の3つの方法があります。

(1)内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)

キノコのような形に盛り上がった、根元に茎またはくびれのあるがんに対する治療法です。内視鏡の先端からスネアと呼ばれる輪状の細いワイヤを出し、スネアを病変の茎などに掛けて締め付け、高周波電流で焼き切ります。なお最近では、前がん病変と呼ばれる、がんになる前の段階の小さな病変に対しては、高周波電流を使わずに、そのままスネアで病変を切り取るコールドポリペクトミーという方法で行うこともあります。

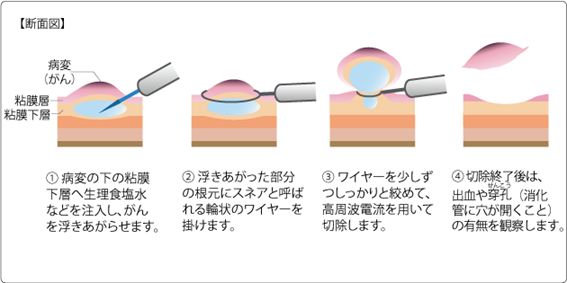

(2)内視鏡的粘膜切除術(EMR)

はっきりした茎やくびれのないがんに対する治療法です。高周波電流を使ってがんを切除します(図1)。EMRでは、まず、がんの下の粘膜下層に生理食塩水などを注入してがんを浮き上がらせます。次に、内視鏡の先端からスネアを出し、浮き上がった部分の根元に掛けて、ワイヤを少しずつ絞め、高周波電流を使って焼き切ります。その際、切断した面にがんが残らないように、病変の周囲の正常な粘膜も少し含めて一緒に切除します。

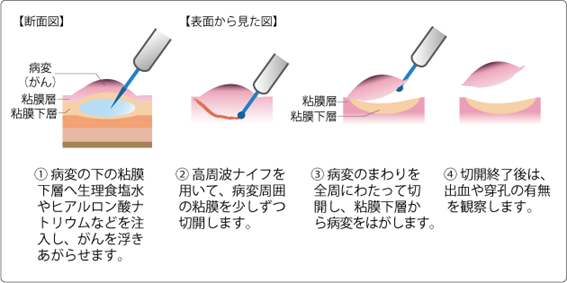

(3)内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

病変の周りの粘膜下層を切開し、粘膜下層から病変をはがしとる治療法です。ESDでは、まず、がんの下の粘膜下層に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを注入してがんを浮き上がらせます。次に、がんの周りの粘膜を高周波ナイフで切開し、粘膜下層から病変をはがしとります。

2)食道がん・胃がん・十二指腸がんの内視鏡治療の実際

(1)治療を受けるまでの準備

多くの場合、前日に入院します。内視鏡治療は、胃の中を空っぽにした状態で受ける必要があるため、治療前は絶食します。

なお、抗血栓薬を飲んでいる場合には、内視鏡治療のあと血が止まりにくくなることがあります。内視鏡治療を受けることが決まったら、飲んでいる薬の種類を医師に必ず伝えておきましょう。

(2)治療の流れ

治療は内視鏡治療専用の部屋または手術室で受けます。麻酔用の液体やスプレーなどで、喉に麻酔をかけます。麻酔がかかったら、医師が口から内視鏡を挿入し、モニターに映った画像を確認しながらがんを切除していきます。

治療中は、不快感や不安を和らげるための鎮静剤や、痛みを和らげるための鎮痛剤を使います。鎮静剤を使う場合、治療中から治療後にかけて心電図、血圧計、血中酸素濃度モニターを装着し、血圧、脈拍数や呼吸状態を確認します。

(3)合併症

合併症として、治療後の出血や穿孔(消化管に穴が開くこと)が起こることがあります。治療中の出血はほとんどの場合少量です。

治療後に出血や穿孔が起こると、吐き気や嘔吐などの症状が出ます。その他にも、腹痛やめまいなど、治療後に体調の変化を感じたときには、医師や看護師に必ず伝えましょう。

入院中に出血や穿孔などの合併症が起こった場合には、止血や、穴をふさぐための内視鏡治療を行います。ごくまれに手術が必要になる場合もあります。

(4)経過観察

合併症が起こる可能性があるため、治療後は1週間程度入院します。治療を受けた当日は、点滴を受けながらベッドの上で安静に過ごします。治療の状況や合併症の有無によりますが、翌日~翌々日から水分や流動食の摂取が始まり、退院するまでに徐々に普通の食事に戻していきます。

切除した病変を顕微鏡で調べて、がんの進行度を確認します。進行度によっては追加の治療が必要になることもあります。追加の治療が不要な場合は、退院後に定期的に受診して、がんが再発していないか調べる検査を受けます。がんの種類や進行度などによって、受診の頻度や検査の内容は異なりますが、多くの場合、年に1~2回の内視鏡検査を受けます。

3)大腸がんの内視鏡治療の実際

(1)治療を受けるまでの準備

多くの場合、前日に入院します。ポリペクトミーやEMRは外来で受けることができる場合もあります。

治療前には、大腸に便が残っていない状態にする必要があります。そのため、前日は繊維質の少ない物を食べ、夕食後から絶食し、夜には下剤を飲みます。さらに、治療当日は約2Lの腸管洗浄液を飲み、腸管内をきれいにします。または、前日の昼食に流動食をとったあと絶食し、約2Lの腸管洗浄液を飲み、当日さらに約1Lの腸管洗浄液を飲むこともあります。

なお、抗血栓薬を飲んでいる場合には、内視鏡治療のあと血が止まりにくくなることがあります。内視鏡治療を受けることが決まったら、飲んでいる薬の種類を医師に必ず伝えておきましょう。

(2)治療の流れ

治療は内視鏡治療専用の部屋または手術室で受けます。ほとんどの場合、治療前には、大腸の動きを抑える薬を注射します。肛門から内視鏡を挿入するときは、痛みを和らげるために、局所麻酔用のゼリーや潤滑用のゼリーを使います。EMRやESDの場合には、治療中に医師の指示で体の向きを変えることもあります。

治療中は、不快感や不安を和らげるための鎮静剤を使うことがあります。また、痛みが強いときは、痛みを和らげるための鎮痛剤を使うこともあります。鎮静剤を使う場合、治療中から治療後にかけて、心電図、血圧計、血中酸素濃度モニターを装着し、血圧、脈拍数や呼吸状態を確認します。

(3)合併症

合併症として、治療後の出血や、穿孔(大腸に穴が開くこと)が起こることがあります。治療中の出血はほとんどの場合少量です。

治療後に出血が起こると、血便が出ることがあります。穿孔が起こると、腹痛や発熱などの症状が出ます。その他にも、治療後に何らかの体調の変化を感じたときには、医師や看護師に必ず伝えましょう。

入院中に出血や穿孔などの合併症が起こった場合には、止血や、穴をふさぐための内視鏡治療を行います。ごくまれに手術が必要になる場合もあります。

(4)経過観察

合併症が起こる可能性があるため、多くの場合、3日~1週間程度入院します。治療を受けた当日は、点滴を受けながらベッドの上で安静に過ごします。治療の状況や合併症の有無によりますが、治療後2~3日目から流動食が始まり、退院するまでに徐々に普通の食事に戻していきます。

切除した病変を顕微鏡で調べて、がんの進行度を確認します。進行度によっては、追加の治療が必要になることがあります。追加の治療が不要な場合は、退院後に定期的に受診して、がんが再発していないか調べる検査を受けます。がんの進行度や内視鏡治療の状況などによって、受診の頻度や検査の内容は異なりますが、治療後3年以内に大腸内視鏡検査を受けることがほとんどです。

3.参考文献

- 日本消化器内視鏡学会ウェブサイト.胃癌に対するESD/EMRガイドライン(第2版),食道癌に対するESD/EMRガイドライン,大腸ESD/EMRガイドライン(第2版),大腸cold polypectomyガイドライン(大腸ESD/EMRガイドライン追補),内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン(第2版);2021年 (閲覧日2024年7月31日)https://www.jges.net/

- 日本消化器内視鏡学会卒後教育委員会編.消化器内視鏡ハンドブック 改訂第3版.2024年,医学図書出版.

作成協力