膀胱がんの治療では、まず始めに診断と治療を兼ねてTURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)を行い、その後の治療法を検討していきます。治療法には、このほかに、薬剤を膀胱内に注入する膀胱内注入療法や、膀胱全摘除術、薬物療法などがあります。必要に応じて、TURBTや薬物療法と放射線治療とを組み合わせた集学的治療を検討することもあります。また、診断されたときから、がんに伴う心と体のつらさなどを和らげるための緩和ケア/支持療法を受けることができますので、遠慮せずに医療者やがん相談支援センターに相談しましょう。

1.ステージと治療の選択

治療は、がんの進行の程度を示すステージ(病期)やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。

1)ステージ(病期)

がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。膀胱がんでは0期~Ⅳ期まであります。

ステージは、次のTNMの3種のカテゴリー(TNM分類)の組み合わせで決まります(表1)。

Tカテゴリー:原発腫瘍*の深達度

Nカテゴリー:骨盤内のリンパ節への転移の有無や程度

Mカテゴリー:がんができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移の有無

*原発腫瘍とは、原発部位(がんが初めに発生した部位)にあるがんのことで、原発巣ともいわれます。

| ステージ | Tカテゴリー | Nカテゴリー | Mカテゴリー |

|---|---|---|---|

| 0a | Ta | 骨盤内のリンパ節転移なし | 遠隔転移なし |

| 0is | Tis | ||

| Ⅰ | T1 | ||

| Ⅱ | T2a, T2b | ||

| ⅢA | T3a, T3b, T4a | ||

| T1, T2a, T2b, T3a, T3b, T4a |

小骨盤内に1つのリンパ節転移 | ||

| ⅢB | 小骨盤内に複数のリンパ節転移 総腸骨リンパ節転移 |

||

| ⅣA | T4b | 骨盤内のリンパ節転移の有無に関係なく | |

| Tに関係なく | 骨盤外のリンパ節に転移 | ||

| ⅣB | ほかの遠隔転移あり |

深達度

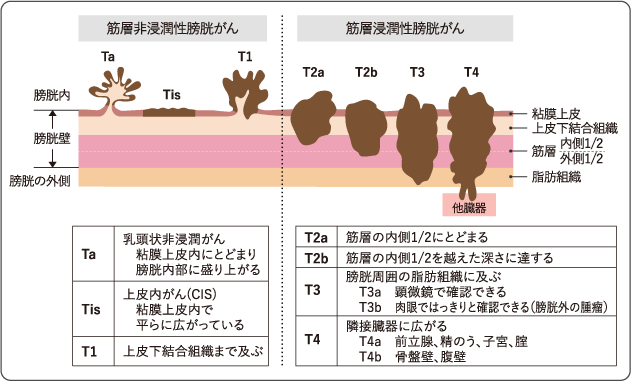

深達度は、がんがどのくらい深くまで及んでいるかを示しています(Tカテゴリー)。Ta~T4bに分類され、数字が大きくなるほどがんが深くまで及んでいることを表します。

膀胱がんは、膀胱の内側の粘膜に発生します。膀胱の壁は、内側から粘膜上皮、上皮下結合組織、筋層からなり、筋層の周囲には脂肪組織があります。がんが筋層まで及んでいるかどうかにより、Ta、Tis、T1を「筋層非浸潤性膀胱がん」、T2~T4を「筋層浸潤性膀胱がん」と分類します(図3)。

2)筋層非浸潤性膀胱がんの異型度とリスク分類

筋層非浸潤性膀胱がんは、病変の数や大きさ、深達度、異型度、上皮内がん(CIS)を併発しているかどうかなどによって、低リスク群、中リスク群、高リスク群、超高リスク群に分類されます(表2)。異型度は、細胞の形や並び方が正常なものとどのくらい異なっているかによって、低異型度と高異型度の2段階で評価されます。なお、これを軽度(G1)、中等度(G2)、高度(G3)の3段階に分類することもあります。

| 低リスク群 | 単発(がんが膀胱内に1カ所のみ)・初発(初めてできた膀胱がん)・3cm未満・Ta・低異型度・併発CISなしのすべてを満たすもの |

|---|---|

| 中リスク群 | 低リスク・高リスク以外 |

| 高リスク群 | T1、高異型度、CIS(併発CISを含む)のいずれかを含むもの |

|

超高リスク群:高リスク群のうち、下記に該当するもの

|

|

3)治療の選択

治療は、がんの進行の程度やリスク分類に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

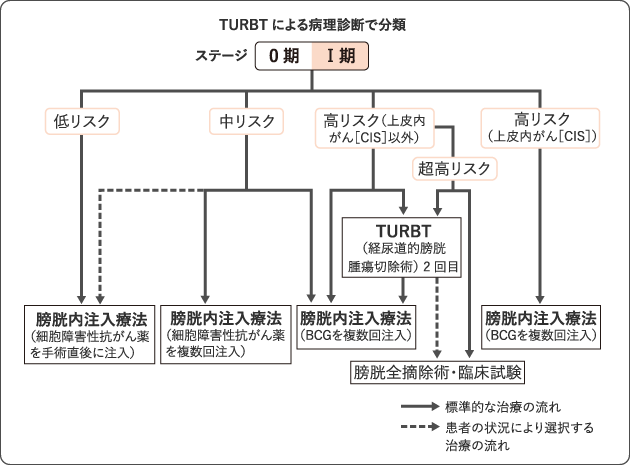

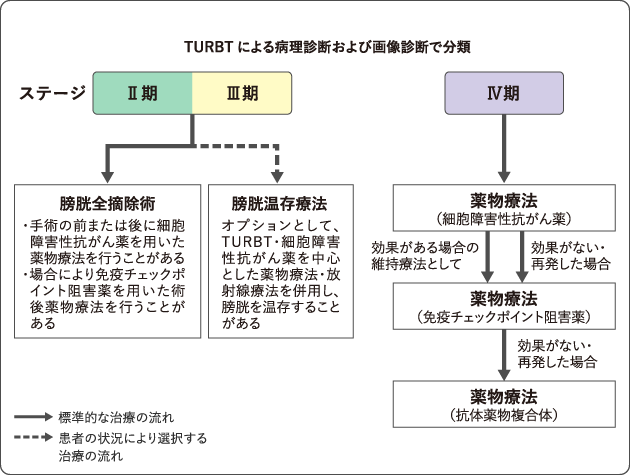

図4、図5は、膀胱がんの標準治療を中心とする主な治療法を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。膀胱がんの治療法はがんのステージやリスク分類によって異なるため、治療を始める前にTURBTによる病理診断を行います。

なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたって分からないことは、まず担当医に確認することが大切です。治療を選ぶにあたっての悩みや困りごとは、がん相談支援センターで相談することもできます。

(1)筋層非浸潤性膀胱がん(0期・Ⅰ期)の治療

TURBTによって筋層非浸潤性膀胱がんと診断された場合、膀胱の中に細胞障害性抗がん薬やBCG(ウシ型弱毒結核菌)を注入する膀胱内注入療法を行います。薬の種類や回数、期間はリスク分類などによって検討します。上皮内がん(CIS)以外の高リスクの筋層非浸潤性膀胱がんでは、2回目のTURBTを行うことがあります。超高リスクと判断された場合には、膀胱全摘除術を行うこともあります。

(2)筋層浸潤性膀胱がん(Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期)の治療

転移がない筋層浸潤性膀胱がんの標準治療は膀胱全摘除術です。膀胱を摘出した場合、尿を体外に排出する経路を造るために、尿路変向(変更)術を行います。しかし、高齢である、合併症がある、本人が膀胱の温存を希望しているなどの場合には、TURBT、薬物療法、放射線治療などを組み合わせる集学的治療を検討することもあります。転移があるなどがんが進行している場合には、薬物療法などを検討します。

妊孕性の温存について

がんの治療が、妊孕性(子どもをつくる力)に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性を温存することが可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

2.TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)

尿道から膀胱内に内視鏡を挿入し、がんを電気メスで切除する治療法で、検査も兼ねて行います。手術の前に全身麻酔または腰椎麻酔をします。筋層非浸潤性膀胱がんの場合、TURBTでがんが取り切れることもあります。T1、高異型度の場合や、Ta、高異型度で初回のTURBTで筋層が採取できなかった場合には、もう一度TURBTを行うことが推奨されています。また、Ta、高異型度で筋層が採取できた場合にも、予後を改善する可能性があるため、もう一度TURBTを行うことを検討することがあります。

TURBTの合併症について

TURBTの合併症として、出血(血尿)があります。手術後はカテーテルが留置(挿入したまま抜けないように固定すること)されますが、出血が多い場合は、膀胱内を洗浄することもあります。筋層の深くまで切除を行った場合などに、膀胱に穴があく膀胱穿孔が起きることもありますが、カテーテルを1週間程度留置することで、多くの場合は改善します。カテーテルを抜いたあとで、頻尿になることもあります。

3.膀胱内注入療法

膀胱内注入療法は、TURBTの後に、筋層非浸潤性膀胱がんの再発や進展を予防する目的で、細胞障害性抗がん薬やBCG(ウシ型弱毒結核菌)を膀胱内に注入する治療法です。注入は尿道からカテーテルを通して行います。

なお、上皮内がん(CIS)の場合は、TURBTの後にBCGを注入します。治療の効果については、膀胱内の組織を採取して顕微鏡で確認します。

1)細胞障害性抗がん薬注入療法

細胞障害性抗がん薬注入療法では、TURBTの後、細胞障害性抗がん薬を膀胱内に注入します。低リスク、または中リスクの一部の筋層非浸潤性膀胱がんに対して行われる治療法で、リスクによって注入の回数や時期を判断します。

2)BCG(ウシ型弱毒結核菌)注入療法

BCG注入療法では、TURBTの後、がん細胞を攻撃する免疫の力を強めるBCGという薬を膀胱内に注入します。中リスクの一部、高リスク、超高リスクの一部の筋層非浸潤性膀胱がんに対して行われることのある治療法で、標準的には、TURBT後に6~8回注入するBCG導入療法と、その後1〜3年間継続投与するBCG維持療法があり、リスクなどによって注入の回数や時期を判断します。細胞障害性抗がん薬の注入療法よりも高い治療効果が期待できる反面、副作用が出やすい治療法で、副作用が強く出た場合には、治療を継続することが難しくなることもあります。副作用を考慮して、全身の状態がよくない場合や高齢者、中リスクの人に対しては、通常よりも少ない量や回数で行うことがあります。

膀胱内注入療法の副作用

膀胱内注入療法の副作用として、頻尿、排尿時の痛み、血尿、発熱などの症状が出ることがあります。

特にBCG注入療法では副作用が出やすく、注入のスケジュールや量の変更を検討することもあります。また、BCG注入療法の重い副作用として、膀胱が萎縮し、ためられる尿の量が少なくなったり、間質性肺炎やBCG感染が起きたりすることがあります。

排尿時の痛みが強いときには、鎮痛薬で痛みを和らげます。発熱に加えて咳や呼吸困難がみられたり、39℃以上の発熱があったり、38℃以上の発熱が2日以上続いたりしているときには、すぐに病院に連絡しましょう。

4.手術(外科治療)

転移のない筋層浸潤性膀胱がんでは、膀胱を手術ですべて取り除く膀胱全摘除術が標準治療です。膀胱を切除した後は、尿路変向(変更)術を行い、尿を体の外に出す経路を造ります。ただし、高齢である、肝・呼吸器・心不全などの基礎疾患があるなどの理由で手術が難しい場合や、本人が膀胱の温存を希望する場合には、TURBT、細胞障害性抗がん薬、放射線治療を組み合わせた集学的治療を行うこともあります(膀胱温存療法)。

1)膀胱全摘除術

膀胱全摘除術の標準的な手術法では、男性では膀胱、前立腺、精のう、尿管の一部と骨盤内のリンパ節を摘出します。尿道再発のリスクが高い場合には尿道も同時に切除します。女性では、膀胱、子宮、腟の一部、尿管の一部、尿道を摘出し、骨盤内のリンパ節を摘出します。

2)膀胱全摘除術後の合併症

手術後の合併症として、手術でつなぎ合わせた部分が開いたり、細菌などによる感染が起きたりすることがあります。感染症が起きた場合には、切開して膿を出したり、抗菌薬を使ったりします。また、膀胱全摘除術では、同時に生殖器官も摘出することが一般的であるため、性機能に障害が起きることがあります。

3)尿路変向(変更)術

膀胱を摘出した場合には、尿を体外に出すための通り道を造る尿路変向(変更)術が行われます。尿路変向(変更)術には、尿管皮膚ろう造設術、回腸導管造設術、自排尿型新膀胱造設術などがあります。国内で最も多く行われているのは、回腸導管造設術です。それぞれの方法に特徴があり、手術後は変更後の尿路を生涯使用することになるため、がんの位置や全身の状態、生活状況などを考慮して決めていきます。また、回腸導管や自排尿型新膀胱の造設は自身の消化管を用いるため、消化管にほかの病変がある、過去に消化管の治療を受けたことがあるなどの状況も考慮します。表3にそれぞれの方法の特徴、排尿方法とメリット、デメリットをまとめましたので、ご確認ください。

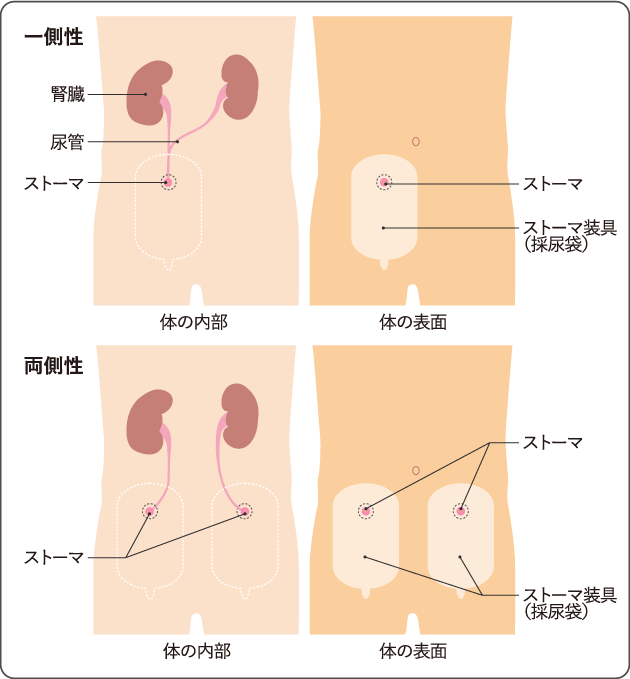

(1)尿管皮膚ろう造設術

尿管を直接腹壁(腹部の壁)に固定して尿の出口(排泄口)とする方法です。この人工的に造った排泄口のことを尿路ストーマ(ウロストミー)と呼びます。ストーマには、左右の尿管を片側にまとめて1つのストーマにつなぐ一側性と、左右それぞれにストーマを造る両側性とがあります。ストーマから断続的に尿が出るので、尿をためるためのストーマ装具をつける必要があります(図6)。手術の時間や入院期間が比較的短く、体への負担が少ないため、一般的には高齢者や合併症をもつ人に行われることの多い方法です。

両側性では体の両側にストーマ装具をつける必要があるため、可能であれば一側性を選択しますが、体の状態や体格、手術中の所見によっては両側性を選択します。

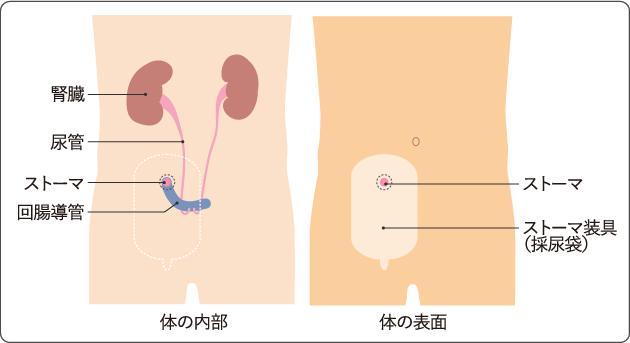

(2)回腸導管造設術

小腸(回腸)の一部を切り離して左右の尿管とつなぎ、腹壁に固定して尿の出口とする方法で、広く行われている術式です。ストーマから断続的に尿が出るので、尿をためるためのストーマ装具(採尿袋)をつけます(図7)。

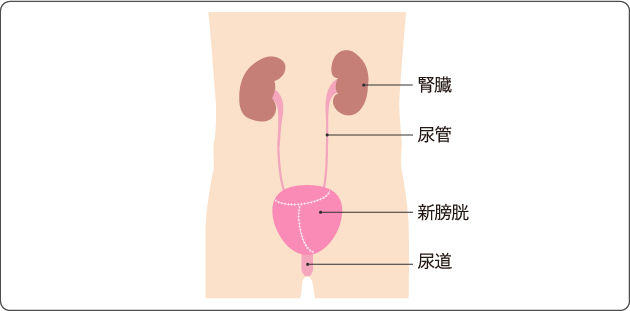

(3)自排尿型新膀胱造設術

小腸または大腸を一部切り取ってつなぎ合わせ、尿をためるための袋(新膀胱)を造り、左右の尿管と尿道につなぐ方法です(図8)。ストーマを造る必要がなく、尿道から尿が出せることが大きな特徴ですが、術後にリハビリテーションを行って、排尿のコツやメンテナンスの方法を身につける必要があります。また、手術が複雑で時間がかかるため体への負担が大きく、尿道にがんがある場合や尿道に再発する危険性が高い場合には選択できません。

4)尿路変向(変更)術の合併症

腸管を利用した尿路変向(変更)を行った場合、手術の後に腸閉塞が起こることがあります。腸閉塞は、腸の炎症による部分的な癒着(本来はくっついていないところがくっついてしまうこと)などにより、腸管の通りが悪くなる状態のことをいいます。便やガスが出なくなり、おなかの痛みや吐き気、嘔吐などの症状があらわれます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴を受けたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。

また、尿管と腸管をつないだ部分から細菌が逆流し、腎盂腎炎が起こることがあります。基本的には抗菌薬で治療を行います。また、尿管と腸管のつなぎ目が狭窄する(狭くなる)と、水腎症(腎臓で作られた尿が腎盂にとどまり、腎臓が膨らんだ状態になること)になることがあります。この場合は、尿を排出する通り道を確保するため、尿管にカテーテルやステントと呼ばれる管を留置(挿入したまま抜けないように固定すること)したり、腎ろう(腎臓から体外に直接尿を出すための通路)を造設したりすることがあります。

| (1)尿管皮膚ろう造設術 | (2)回腸導管造設術 | (3)自排尿型新膀胱造設術 | |

|---|---|---|---|

| 手術の方法と 特徴 |

|

|

|

| 排尿の方法 |

|

|

|

| メリット |

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

5.放射線治療

放射線治療は、がんに放射線をあてて縮小させる治療法です。膀胱がんでは、がんが進行したことによる膀胱出血や、骨転移による痛みなどの症状を和らげる目的で、放射線治療を行うことがあります。

転移がない筋層浸潤性膀胱がんの集学的治療について

転移がない筋層浸潤性膀胱がんの標準治療は膀胱全摘除術です。しかし、高齢である、肝・呼吸器・心不全などの基礎疾患があるといった理由で手術が難しい場合や、本人が膀胱の温存を希望する場合には、放射線治療をTURBTや薬物療法などと組み合わせた集学的治療を検討することもあります(膀胱温存療法)。このような治療を検討する場合には、担当医とよく相談し、治療法の特徴やメリット、デメリットを十分に理解することが大切です。

6.薬物療法

進行していて切除が難しい膀胱がんや、転移や再発したがんに対しては、薬物療法を行います。薬物療法は、薬物を体内に取り入れ、がんの増殖を抑えたり成長を遅らせたりする治療法です。進行していて切除が難しい膀胱がんや、転移や再発したがんに対しては、細胞障害性抗がん薬や免疫チェックポイント阻害薬を使います。細胞障害性抗がん薬に抗体をつないだ抗体薬物複合体という種類の薬を用いることもあります。

1)細胞障害性抗がん薬

進行していて切除が難しい場合や、転移がある場合の薬物療法としては、まず細胞障害性抗がん薬による治療が行われます。一般的に、複数の種類の細胞障害性抗がん薬を組み合わせた併用療法が行われます。また、膀胱全摘除術の前や後に、手術の効果を高める目的で、細胞障害性抗がん薬を用いた治療を行うこともあります。

2)免疫チェックポイント阻害薬

免疫チェックポイント阻害薬は、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ(ブレーキがかかるのを防ぐ)薬です。細胞障害性抗がん薬による治療を行った後に、病状の進行がみられない場合には、その状態をできるだけ長く保つために、免疫チェックポイント阻害薬を使用します。また、細胞障害性抗がん薬を用いた薬物療法の効果がなく、がんが進行したり再発したりした場合にも、免疫チェックポイント阻害薬を使用します。

このほか、手術の前に細胞障害性抗がん薬による薬物療法(術前化学療法)を受けてから膀胱全摘除術を受けた場合に、術後の検査の結果によっては、免疫チェックポイント阻害薬で術後薬物療法を行うこともあります。

免疫チェックポイント阻害薬を使う治療法は、免疫療法にも分類されます。

3)抗体薬物複合体

特定のタンパク質を標的として働くタンパク質を抗体といいます。抗体薬物複合体とは、抗体と薬をつなげたもので、抗体の性質を利用して効率的にがん細胞を攻撃します。膀胱がんでは、細胞障害性抗がん薬や免疫チェックポイント阻害薬が効かなくなった転移がんに対して、抗体と細胞障害性抗がん薬をつなげた複合体を使います。

薬物療法の副作用

細胞障害性抗がん薬の副作用には、吐き気、食欲不振、白血球減少、血小板減少、貧血、口内炎、脱毛などがあります。また、免疫チェックポイント阻害薬の副作用には、かゆみ、疲労、吐き気、免疫関連副作用(甲状腺機能低下症など)があります。免疫関連副作用は、頻度としてはそれほど高くはありませんが、重い症状が出ることもあるため、丁寧な経過観察と慎重な対応が必要です。膀胱がんの治療で使われる抗体薬物複合体の副作用の主なものには、しびれ、皮疹、かゆみ、血球の減少、感染症、脱毛、食欲不振などがあります。

副作用については、使用する薬剤の種類や薬ごとに異なり、その程度も個人差があります。最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については、以前と比べて予防(コントロール)することができるようになってきました。

しかし、副作用の種類や程度によっては、治療が継続できなくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状がみられたときには、迷わず担当医に伝えましょう。

7.免疫療法

免疫療法は、免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です。2024年6月現在、膀胱がんの治療に効果があると証明されている方法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する薬物療法と、BCGを用いる膀胱内注入療法のみです。その他の免疫療法で、膀胱がんに対して効果が証明されたものはありません。

8.緩和ケアと支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。

決して終末期だけのものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。がんやがん治療に伴うつらさや、それ以外の悩みについても、医療者やがん相談支援センターなどに相談することも大切です。

なお、がんやがんの治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によって起こるさまざまな苦痛を軽減するための支援として行われているのが、「アピアランス(外見)ケア」です。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者やがん相談支援センターに相談してください。

9.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われます。

一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示の下、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師や看護師などの医療スタッフに確認しましょう。

尿路変向(変更)術は身体的変化に加え、生活面や心理面に影響することがあります。尿路変向(変更)術を行った場合は、それぞれの特徴に応じたケアと合わせて、新しい排尿管理法を習得するためのリハビリテーションもしていきます。

1)ストーマを造設した場合のリハビリテーション

ストーマを造設した場合には、日常的にストーマ装具をつける必要があるため、装具の選び方や交換方法、尿の捨て方、入浴の方法、トラブルが起きた場合の対応法などについて、説明を受けて練習します。

2)新膀胱を造設した場合のリハビリテーション

新膀胱を造設した場合には、排尿のコツをつかむための自排尿訓練を行います。新膀胱には尿を押し出すための筋肉がないため、腹圧をかけて、立った姿勢あるいは座った姿勢で排尿します。尿意を感じないので、定期的に排尿するようにします。タイミングは4時間おきが目安ですが、水分摂取量や発汗量などで変化します。新膀胱にためられる尿量が安定するまでの期間は夜間も排尿する必要がありますが、尿意によって目覚めることがありませんので、目覚まし時計などをかけるようにします。

10.再発した場合の治療

再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。原発巣のあった場所やその近くに、がんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めて再発といいます。

筋層非浸潤性膀胱がんが膀胱内に再発した場合には、最初に膀胱内にがんができた場合と同様にTURBTを行います。病理診断の結果によって、BCGの膀胱内注入療法や膀胱全摘除術などを行うことがあります。

筋層浸潤性膀胱がんは、リンパ節、肺、肝臓、骨などに転移することがあります。膀胱全摘除術後に転移が見つかったり、もともと膀胱があったあたりや腎盂、尿管、尿道などにがんが再発したりすることもあります。

転移をした場合や、膀胱を全摘除した後にがんが再発した場合には、細胞障害性抗がん薬や免疫チェックポイント阻害薬、抗体薬物複合体による薬物療法を検討します。また、膀胱内の出血や骨転移による痛みを緩和するなどの目的で、放射線治療を検討することもあります。

| 2024年06月28日 | 「膀胱癌診療ガイドライン 2019年版[増補版]」「泌尿器科・病理・放射線科 腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約 第2版」より内容を更新しました。 |

| 2021年04月01日 | 「膀胱癌診療ガイドライン2019年版(2019年)」より、内容を全面的に更新し、4タブ形式に変更しました。 |

| 2020年02月27日 | 「2.治療成績」の参照先を「がん診療連携拠点病院等院内がん登録生存率集計」としました。 |

| 2016年06月14日 | 図4,5,6,7,8より著作権マークを削除しました。 |

| 2016年02月12日 | 「2.治療成績」の5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2016年01月08日 | タブ形式への移行と、「腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約 2011年4月(第1版)」「膀胱癌診療ガイドライン2015年版」より、内容の更新をしました。 |

| 2006年10月01日 | 更新しました。 |

| 1996年09月20日 | 掲載しました。 |