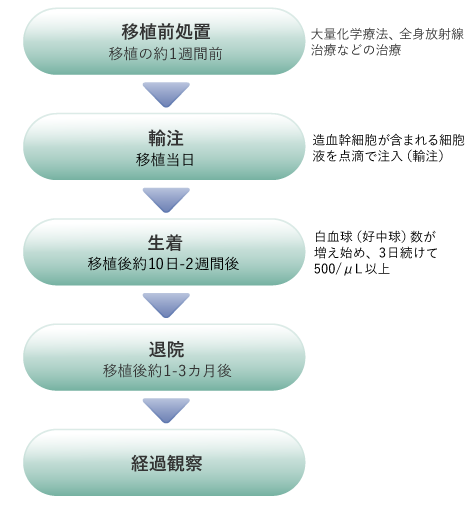

造血幹細胞移植は、化学療法(細胞障害性抗がん薬を使った薬物療法)や放射線治療が効きやすい白血病やリンパ腫などに対して、多くの場合、完治を目指して行われる治療です。以下の図は、造血幹細胞移植の大まかな流れです。

造血幹細胞移植 治療から経過観察までの大まかな流れ

造血幹細胞移植は時に生命に関わる重い合併症が起こるため、行うべきかどうか(移植適応)を決めるときには、病気や体の状態、本人や家族が何を大切にして過ごしていきたいかなどの価値観を含めて慎重に検討する必要があります。造血幹細胞移植が治療の選択肢になったときには、価値観や心配なことなどについて、医師と十分に話し合うことが大切です。

また、造血幹細胞移植は数カ月の入院が必要です。この間の家庭や仕事のこと、治療費のことなどの生活やお金のことについては、がん相談支援センターで相談できます。さらに、造血幹細胞移植を経験した人と話をすることで、参考になる情報を得ることができるかもしれません。患者会などの患者同士が出会える場を利用したいと思ったときにもがん相談支援センターに相談することができます。

治療の概要は「造血幹細胞移植とは」を、実際の治療の流れは「造血幹細胞移植の実際」を、副作用や合併症は「造血幹細胞移植の副作用・合併症」を、ドナー(造血幹細胞を提供する人)に関する情報は「造血幹細胞移植のドナー」をご覧ください。

作成協力

更新・確認日:2023年12月14日 [ 履歴 ]

履歴

| 2023年12月14日 | 「造血幹細胞移植」の概要を説明するページとして更新しました。 |

| 2017年12月07日 | 「造血幹細胞とは」「造血幹細胞移植の対象となる病気」「造血幹細胞移植の種類」「造血幹細胞移植の各方法の比較」「同種造血幹細胞移植:ミニ移植」の内容をまとめ、「造血細胞移植学会ガイドライン(第1、3巻,2014年/第2巻,2015年)」を基に更新し、タイトルを「造血幹細胞移植とは」に変更しました。更新に伴い「造血幹細胞移植の治療成績」を削除しました。 |

| 2015年07月06日 | 「造血幹細胞移植の対象となる病気」を現在の造血幹細胞移植の適応に合わせ、固形がんに関する内容などを削除しました。「造血幹細胞移植の種類」の過去の実施状況等に関する内容を削除しました。「造血幹細胞移植の各方法の比較」の移植の適応範囲に関する研究報告を一部削除しました。「同種造血幹細胞移植:ミニ移植」の研究報告に関する内容(図)を一部削除しました。「造血幹細胞移植の治療成績」の研究的治療に関する内容を一部削除しました。 |

| 2007年01月11日 | 「造血幹細胞とは」「造血幹細胞移植の対象となる病気」「造血幹細胞移植の種類」を掲載しました。 |

| 2006年12月11日 | 「同種造血幹細胞移植:ミニ移植」を掲載しました。 |

| 2006年10月01日 | 「造血幹細胞移植の各方法の比較」「造血幹細胞移植の治療成績」を掲載しました。 |