1.治療の流れ

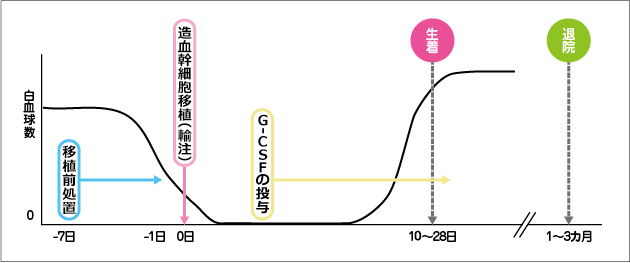

造血幹細胞移植の約1週間前から、大量化学療法(通常の数倍以上の細胞障害性抗がん薬を使う治療)や全身放射線治療(全身に放射線を照射する治療)による「移植前処置」を行います。

移植当日は、あらかじめ採取しておいた造血幹細胞を静脈から点滴のように投与する「輸注」を行います。

移植した造血幹細胞が血液の流れに乗って骨髄にたどり着いて増殖を始め、白血球数が増えてくることを「生着」といいます。

生着が確認でき、感染症などの合併症が改善し、食事やリハビリが十分にできるようになったら退院できます(図1)。

移植前処置の強度などによって異なりますが、移植から約1~数カ月で、もとの自分の造血幹細胞からつくられた血液から、移植した造血幹細胞からつくられた血液に置き換わります。

生着までの移植後数週間は、白血球が減少していて非常に感染しやすいため、特別な空調設備(ヘパフィルター)を使用してきれいな空気を循環させるなどのさまざまな条件を満たした防護環境で過ごします。防護環境が保たれた病室は、「クリーンルーム」や「移植病室」と呼ばれることがあります。生着が確認できると、防護環境から出て一般病棟で生活することができます。

なお、患者本人の造血幹細胞を輸注する自家造血幹細胞移植(自家移植)の場合は、白血球が減少している期間が比較的短く、免疫抑制剤を使用しないため、一般の病室で治療を行うこともあります。

移植後は再発のほか、感染症や同種移植の場合は移植片対宿主病(Graft Versus Host Disease:GVHD)などのさまざまな合併症に注意する必要があるため、定期的な通院が必要です。

2.移植前処置

移植前処置は、移植当日の約1週間前から行われます(図1)。目的は、抗腫瘍効果(腫瘍細胞をできるかぎり減少させること)、免疫抑制効果(患者本人の免疫細胞の働きを十分に抑制することで、移植したドナーの造血幹細胞の拒絶を予防すること)です。

自家移植では、大量化学療法が行われます。同種移植では、大量化学療法と全身放射線治療などを組み合わせます。

移植前処置に用いる薬剤の種類や量、放射線の照射量は、病気の種類や状態、造血幹細胞の提供者や移植する造血幹細胞の種類、本人の年齢や体の状態(全身状態)によって異なります。高齢者や臓器の機能が低下している人が同種移植による治療を受ける場合は、移植前処置の強度を弱めた「骨髄非破壊的移植(ミニ移植)」が行われることもあります。

移植前処置で行われる大量化学療法や全身放射線治療などにより、通常の化学療法や放射線治療よりも強い副作用が起こることがあります。詳しくは、関連情報をご覧ください。

3.輸注(造血幹細胞の投与)

造血幹細胞移植では、造血幹細胞が含まれた細胞液を輸注します(図1)。造血幹細胞の種類によって、輸注する量や輸注にかかる時間が異なります。

副作用として、一時的に発熱やアレルギー反応が起こることがあります。そのため、アレルギーを予防する薬(抗ヒスタミン薬やステロイド)を使います。

4.生着

移植した造血幹細胞が骨髄で血液細胞をつくり始めるまでには時間がかかります。そのため、移植前処置により白血球数がゼロとなった状態(無顆粒球症)が数週間続きます。この期間をなるべく短くして感染症のリスクを減らすため、G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)という白血球を増やす薬を使用します(図1)。

白血球の1つである好中球数が500/μL以上となり、それが3日以上続くことを「生着」と呼びます。生着に要する期間は、末梢血幹細胞移植では10~14日間程度、骨髄移植では2~3週間程度、臍帯血移植では3~4週間程度です。生着すると、好中球に引き続いて赤血球や血小板が増加し、多くの場合、輸血が不要になります。輸血が不要になる時期は、それぞれの人の状態によって異なります。

頻度は多くありませんが、移植から一定期間を過ぎても白血球が増えてこないこと、あるいは一度増えた白血球が再び減少してしまうことがあります。これを「生着不全」と呼びます。

生着不全は、患者自身の免疫細胞がドナーの幹細胞を拒絶する、移植した幹細胞が十分に機能しない、腫瘍細胞が骨髄を占拠している、移植後の重症感染症などをきっかけとした炎症反応によって血液がうまくつくられないなど、さまざまな原因によって起こります。生着不全の治療は原因によって異なりますが、別のドナーからの再移植が必要になることもあります。

5.移植後に再発した場合の治療

造血幹細胞移植の効果により寛解と判断されたあとでも、白血病やリンパ腫などのもとの疾患が再発・再燃することがあります。

再発した場合の治療方針は、個々の状況によって異なります。病気の勢いが強く進行が早い場合は、初めて診断されたときに行ったような多剤併用化学療法(複数の細胞障害性抗がん薬を組み合わせて行う薬物療法)や、放射線による強力な治療が必要になります。疾患の種類によっては、がん細胞の増殖に関わる特定の分子だけに作用するように設計された薬(分子標的薬)が使えることもあります。

再度、造血幹細胞移植(再移植)を行うこともあります。同種移植後の白血病やリンパ腫の再発などの場合は、ドナーリンパ球輸注(Donor Lymphocyte Infusion:DLI)によって長期間の寛解につながることもあります。DLIは、造血幹細胞を提供した同じドナーから改めてリンパ球を採取し、輸注する治療です。ドナーのリンパ球は献血と似た方法で採取します。なおDLIは、生着不全やEBウイルスによる重症感染症などの場合にも行うことがあります。

これらの治療ができない場合には、クオリティ・オブ・ライフ(QOL:生活の質)を維持しながら病気と付き合っていくことを目指します。貧血や痛みなどの症状、心や社会的なつらさを和らげるための治療を行います。

再発したときの治療方針はさまざまです。どんな治療を受けるか、医師や看護師などの医療スタッフとよく相談しましょう。

6.参考文献

- 日本造血・免疫細胞療法学会ウェブサイト.造血幹細胞移植ガイドライン 造血細胞移植後の感染管理(第4版);2017年(閲覧日2023年12月8日)https://www.jstct.or.jp/

- 日本造血・免疫細胞療法学会ウェブサイト.造血幹細胞移植ガイドライン 移植前処置(第2版);2020年(閲覧日2023年12月8日)https://www.jstct.or.jp/

- 日本造血・免疫細胞療法学会ウェブサイト.造血幹細胞移植ガイドライン ドナーリンパ球輸注;2019年(閲覧日2023年12月8日)https://www.jstct.or.jp/

- 日本造血細胞移植学会(監).チーム医療のための造血細胞移植ガイドブック―移植チーム・造血細胞移植コーディネーター必携―.2018年,医薬ジャーナル社.

作成協力

| 2023年12月14日 | タイトルを「造血幹細胞移植の実際」と変更し、「造血幹細胞移植ガイドライン 造血細胞移植後の感染管理(第4版)」「造血幹細胞移植ガイドライン 移植前処置(第2版)」「造血幹細胞移植ガイドライン ドナーリンパ球輸注」より更新しました。 |

| 2017年12月07日 | 「造血幹細胞移植の方法」「造血幹細胞の採取方法」「造血幹細胞移植を受けるには」「同種造血幹細胞移植後のドナーリンパ球輸注」の内容をまとめ、「造血細胞移植学会ガイドライン(第1、3巻,2014年/第2巻,2015年)」を基に更新し、タイトルを「造血幹細胞移植の治療の流れ」に変更しました。 |

| 2015年07月06日 | 「造血幹細胞移植の方法」の過去の実施状況等に関する内容を削除しました。「同種造血幹細胞移植後のドナーリンパ球輸注」の研究的治療に関する内容を一部削除しました。 |

| 2006年10月01日 | 「造血幹細胞移植の方法」「造血幹細胞の採取方法」「造血幹細胞移植を受けるには」「同種造血幹細胞移植後のドナーリンパ球輸注」を掲載しました。 |