1.ドナーとは

同種造血幹細胞移植(同種移植)では、正常な造血機能をもったドナーから造血幹細胞の提供を受ける必要があります。患者とドナーは、白血球の型であるHLA (Human Leukocyte Antigen:ヒト白血球抗原)が完全に、あるいは部分的に一致していることが必要です。

ドナーの候補は、まず、きょうだい・親子などの血縁者の中で探します。血縁者にHLAが一致したドナーが見つからない場合は、日本骨髄バンクや公的さい帯血バンクを通じて非血縁ドナーを探します。

HLAが完全に一致しないと移植ができないわけではありません。ただし、一部が不一致のドナーから移植を受けた場合は、生着不全のリスクや移植片対宿主病(Graft Versus Host Disease:GVHD)をはじめとする免疫関連の合併症のリスクが高くなるため、免疫抑制剤を使用して予防を強化する必要があります。

近年では、免疫抑制療法の進歩により、親子間などでHLAが1セットしか一致していないドナーからの移植(HLA半合致移植、通称ハプロ移植)も一般的になっています。また、臍帯血はHLA型の適合範囲が広く、HLA-A、B、DRの6抗原のうち2抗原の不一致であれば実施可能とされています。

なお、骨髄バンクドナーの準備(コーディネート)には数カ月を要します。HLAが一致した血縁ドナーがおらず移植を急ぐ場合には、準備期間の短い臍帯血や、HLA一致度の低い血縁者を優先することもあります。

2.ドナーの条件

ドナーになるためには、年齢や適格性を満たしている必要があります。適格性とは、造血幹細胞の提供を安全に行えるかどうかの医学的な判断基準や家族からの理解など、ドナーになるために必要なさまざまな条件のことです。

1)年齢

血縁ドナーの場合

血縁ドナーの場合は、原則として18~60歳であることが条件です。例外的に18歳未満や61~65歳の血縁者がドナーになることもありますが、慎重な検討を経た上で、造血幹細胞の採取が行われます。

非血縁ドナーの場合

非血縁者ドナーの場合は、日本骨髄バンクの「ドナー適格性判定基準」により、骨髄採取と末梢血幹細胞採取のいずれにおいても、20~55歳であることが条件とされています。

2)適格性

血縁ドナーの場合

血縁ドナーの場合、医師による問診・診察・検査が行われ、日本骨髄バンクのドナー適格性判定基準、日本造血・免疫細胞療法学会のガイドライン、ドナー傷害保険への加入適格基準などを参照し、適格性が判定されます。

これらの基準を厳密に満たさない場合にも、状況に応じてドナーの意思を確認した上で、幹細胞の採取を行うこともあります。ドナーの安全のため、ドナーの適格性は、患者の担当医以外のドナー担当医や第三者的な立場の医師が判断する必要があります。

非血縁ドナーの場合

非血縁ドナーの適格性は、日本骨髄バンクのドナー適格性判定基準にのっとり判定されます。

なお、ドナー検診(ドナーになるための健康状態などを確認するための検査)では、医師が以下のような項目について確認します。

- 治療中・検査中の疾患の有無

- 服薬中の薬剤

- これまでにかかった病気(既往歴)の有無:悪性腫瘍、関節リウマチなどの膠原病や自己免疫疾患、心臓の病気(先天性心疾患、心筋梗塞、狭心症)、脳卒中、慢性疾患(喘息や高血圧など)

- 血管迷走神経反射(緊張やストレスなどで起きる血圧低下、脈拍減少、意識障害など)の有無

- 輸血や献血をしたことがあるか

- 感染症の有無

また、採血検査、尿検査、胸部X腺(レントゲン)検査、心電図検査、呼吸機能検査などが行われます。

3.造血幹細胞の採取の流れ

造血幹細胞を「骨髄」「末梢血幹細胞」「臍帯血」のどれから得るかによって、採取方法が異なります。

骨髄採取、末梢血幹細胞採取の場合は、ドナーは幹細胞採取のために3~7日間の入院や、痛みを伴う処置や薬剤投与を受ける必要があります。身体的・精神的・経済的・社会的な負担が少なくありませんが、提供の意思確認、提供前の検査、希望する採取方法、実際の採取、採取後の検査や説明などが丁寧に行われます。

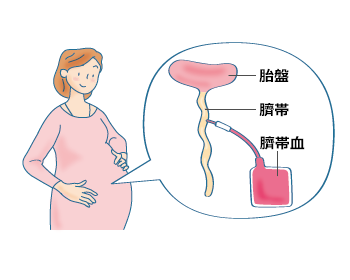

一方で臍帯血は、本来は破棄されていた胎盤・臍帯から採取するため、ドナーの入院や痛みなどの負担がないことがメリットです。

関連情報「日本骨髄バンク チャンス-ドナー登録のしおり」には、ドナー登録や造血幹細胞を提供するまでの実際の流れ(ドナー候補者になった後の提供の最終的な意思確認、提供する造血幹細胞の種類の選択、提供までのスケジュール)、リスクと補償に関する情報や実際のドナー経験者へのアンケート結果などが掲載されています。

1)骨髄採取

骨髄にある骨髄液から造血幹細胞を採取する方法です。通常、骨髄液は腸骨という骨盤の骨に針を刺して採取します(図1)。

自己血貯血(骨髄採取の前に血液を採取して保存しておくこと)や採取の際に全身麻酔が必要であること、採取後に痛みがあることなど負担が大きいですが、1回の採取で移植に必要な造血幹細胞を確保することができます。

2)末梢血幹細胞採取

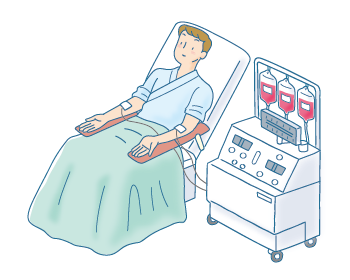

通常、造血幹細胞は骨髄にあり、血液中には流れていません。そのため、ドナーにG-CSFという薬を投与して白血球を増やしたあと、血液中に流れ出した造血幹細胞を「血液成分分離装置」を使って採取します(図5)。

自己血貯血や全身麻酔は不要ですが、G-CSFの投与が必要で、1回の採取で必要な造血幹細胞の数を確保できないことがあります。造血幹細胞は、主に腕に針を刺して採取します。採取には通常3~4時間かかります。

3)臍帯血採取

臍帯血(臍帯と胎盤に含まれる胎児の血液)には、造血幹細胞が豊富に含まれています。臍帯血の提供に同意した妊産婦の臍帯および胎盤から、分娩後に臍帯血を採取し、臍帯血中に含まれる造血幹細胞を採取する方法です(図3)。ドナーへの負担はありません。

4.参考文献

- 日本造血・免疫細胞療法学会ウェブサイト.造血細胞移植ガイドライン 造血幹細胞採取(第2版);2022年(閲覧日2023年12月8日)https://www.jstct.or.jp/

作成協力