食道がんの治療には、内視鏡的切除、手術、放射線治療、薬物療法、化学放射線療法などがあります。また、診断されたときから、がんに伴う心と体のつらさなどを和らげるための緩和ケア/支持療法を受けることができます。

1.ステージ(病期)と治療の選択

治療は、がんの進行の程度を示すステージ(病期)やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。

1)ステージ(病期)

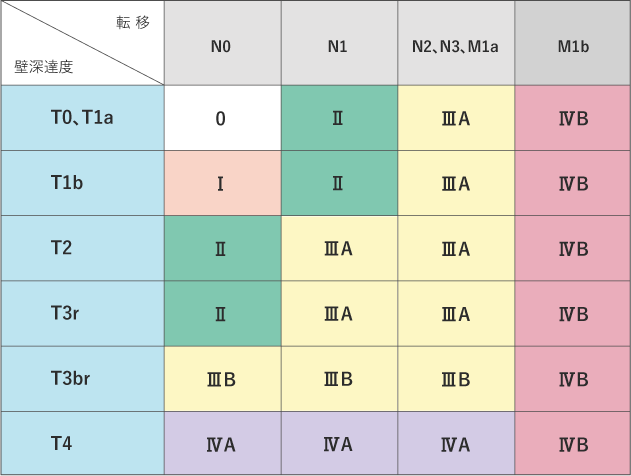

ステージ(病期)は、ローマ数字を使って表記することが一般的で、食道がんでは早期から進行するにつれて0期〜ⅣA、ⅣB期まであります。なお、ステージのことを進行度ということもあります。

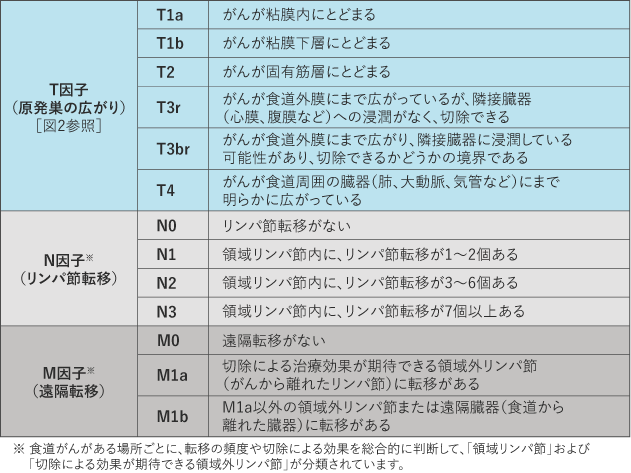

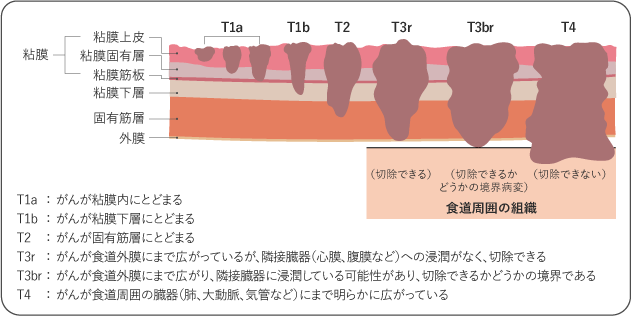

ステージは、次のTNMの3種のカテゴリー(TNM分類)の組み合わせで決まります(表1)。

Tカテゴリー:原発腫瘍*の広がり(深達度)(図2)

Nカテゴリー:領域リンパ節(食道の近くにあるリンパ節)に転移したがんの個数

Mカテゴリー:遠隔転移(がんができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移)の有無

*原発腫瘍とは、原発部位(がんが初めに発生した部位)にあるがんのことで、原発巣ともいわれます。

進行度分類は、治療方針を決めるときに使う「臨床的進行度分類」と、切除した病変を病理診断し、実際のがんの広がりを評価した「病理学的進行度分類」があります。また、食道がんは、扁平上皮がんと腺がんでは、進行度分類が異なります。

このページでは、扁平上皮がんの臨床的進行度分類を掲載しています(表2)。食道胃接合部の腺がんの場合は、胃がんの病期分類に従って進行度を判断します。詳しくは、関連情報をご覧ください。

なお、この進行度分類には、日本の分類(表2)と国際的な分類(UICCによる分類)があり、国際的な分類が使われることもあります。

2)治療の選択

治療は、がんのステージに応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

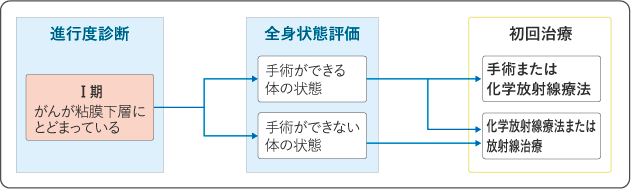

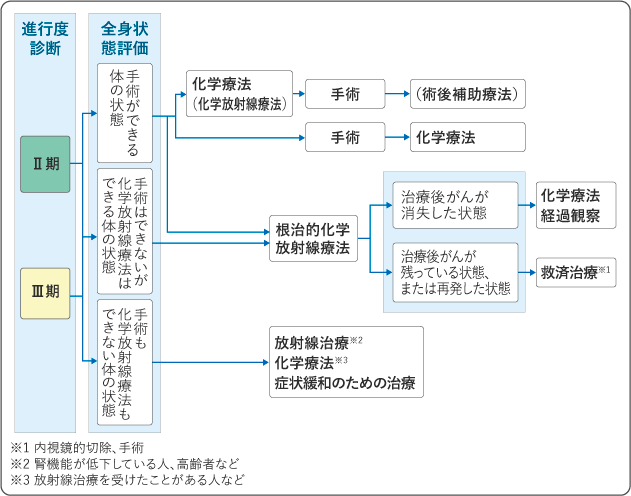

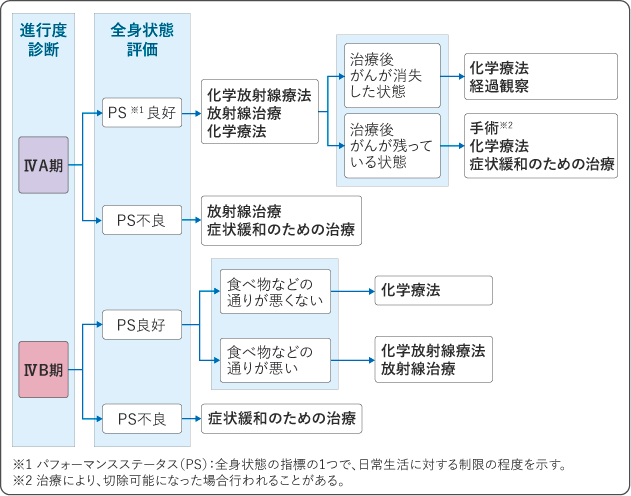

図3〜図6は、食道がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

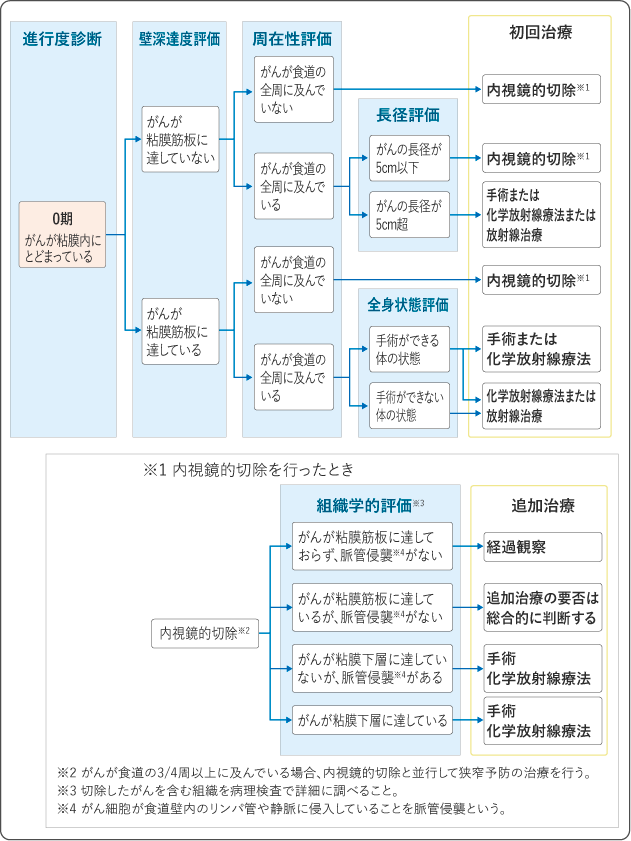

(1)0期の治療

粘膜にとどまるがんでは、食道を温存できる内視鏡的切除が標準治療として推奨されています。内視鏡的切除の対象は、リンパ節転移のない0期の早期食道がんのうち、食道の全周に及んでいないがんか、全周に及んでいる場合は長さが5cm以下のがんです。

内視鏡的に切除したがんを含む組織は、病理検査で詳細に調べます。がん細胞が粘膜下層に浸潤している、リンパ管や静脈に侵入しているなど、がんが残っている可能性やリンパ節転移の可能性が高いと判断された場合は、内視鏡的切除後に化学放射線療法や手術を行う場合があります。

粘膜にとどまるがんのうち、がんが食道の全周に及んでおり、かつ長さが5cmを超える場合には、手術または化学放射線療法または放射線治療を行います。化学放射線療法は、内視鏡治療を行うことが難しい、食道の3/4周以上にがんが及ぶ場合や、がんが粘膜下層に深く浸潤している場合にも行われます。また、体の状態によってはがんの大きさや深さに関わらず行われることもあります。

なお、内視鏡的切除を行った場合で、がんが食道の3/4周以上に及んでいるときは、狭窄予防のための治療が行われます。詳しくは関連情報をご覧ください。

(2)Ⅰ期の治療

Ⅰ期では、手術または化学放射線療法が標準治療として推奨されており、体の状態によっていずれかを行います。化学放射線療法は手術と同じくらいの治療効果が得られるという報告があります。

(3)Ⅱ期・Ⅲ期の治療

Ⅱ期・Ⅲ期の標準治療は、治療前に体の状態を調べて、手術ができる体の状態である場合には手術が第一選択です。その中でも、まず、細胞障害性抗がん薬を用いた化学療法を行ってから手術をする方法が標準治療とされています。なお、手術の前に化学放射線療法を行い、がんを切除することができたものの、その後の病理検査の結果で、がんが完全に消えたことが確かめられなかった場合には、術後補助療法として免疫チェックポイント阻害薬を使うことが勧められています。化学療法を行わずに手術を行った場合は、その後の病理検査でリンパ節への転移が認められたときには、手術のあとに細胞障害性抗がん薬を用いた化学療法を行うことがあります。

体力的に手術はできないが、化学放射線療法はできる体の状態であると判断された場合や、本人が手術を希望しない場合には、完治を目指した治療として根治的化学放射線療法を行います。根治的化学放射線療法のあとに、がんが残っていたり(遺残)、いったんは消失したようにみえたけれども同じ場所に再発したりした場合には、救済治療として、手術や内視鏡治療を行うことがあります。救済治療としての内視鏡治療は、食道内のみの小さな病変に対して、内視鏡的切除や、光線力学療法(薬剤とレーザーの組み合わせの治療)が用いられることもあります。救済治療としての手術は、合併症の発生頻度や術後の死亡率が高くなるとされています。

手術も化学放射線療法もできない体の状態であると判断された場合は、放射線治療単独療法や化学療法などを行います。

(4)Ⅳ期の治療

ⅣA期では、化学放射線療法が標準治療として推奨されています。

ⅣB期では、化学療法が標準治療として推奨されており、免疫チェックポイント阻害薬と細胞障害性抗がん薬を組み合わせた治療が行われます。体の状態を表す指標の1つであるパフォーマンスステータスが良好であること、臓器の機能が保たれていること、食道が狭くなって食物が通りにくくなっていないことなどの条件を参考に、治療が可能かどうかを検討します。

治療には、一次化学療法、二次化学療法、三次化学療法があります。まずは一次治療から始め、治療の効果が低下した場合や、副作用が強く治療を続けることが難しい場合には、二次治療、三次治療と続けていきます。二次治療以降に用いる薬は、がんや体の状態、それまでの治療で使用した薬の種類などに基づいて検討します。

がんによる痛みや狭窄などの症状がある場合は、これらを緩和する治療が重要になります。

妊娠や出産について

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性を温存すること(妊娠するための力を保つこと)が可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

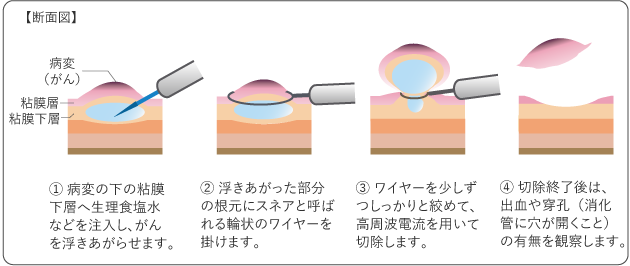

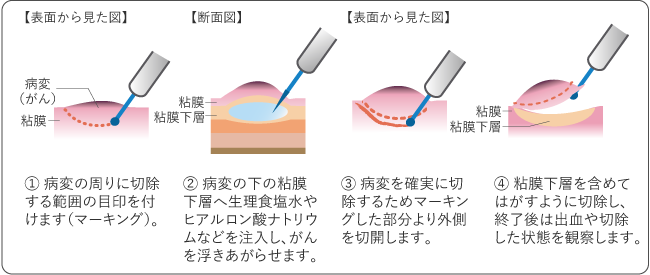

2.内視鏡的切除

内視鏡的切除は、内視鏡を用いて食道の内側からがんを切除する方法です。切除方法には、内視鏡の先端から、スネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーをかけて、病変を切除する内視鏡的粘膜切除術(EMR)(図7)と、高周波ナイフで粘膜下層から病変をはぎ取るように切除する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)(図8)があります。

内視鏡的切除の対象は、リンパ節転移のない0期の早期食道がんのうち、食道の全周に及んでいないがんか、全周に及んでいる場合は5cm以下のがんです。なお、がんが食道の3/4周以上に及んでいるときは、内視鏡的切除後にステロイドを注射したり、ステロイドを内服したりして、狭窄を予防します。

切除したがんを含む組織は、病理検査で詳細に調べます。がん細胞が粘膜下層に広がっている、リンパ管や静脈に侵入しているなど、がんが残っている可能性やリンパ節転移の可能性が高いと判断された場合は、内視鏡的切除後に化学放射線療法や手術を行う場合があります。

内視鏡的切除の合併症として、出血、穿孔(食道に穴が開くこと)、狭窄などがありますが、その多くは内視鏡を使って対処することができます。なお、出血や穿孔が起こると、吐き気や嘔吐などの症状が出てきます。そのほかにも、腹痛やめまい、発熱など、治療後に何らかの体調の変化を感じたときには、医師や看護師に伝えることが必要です。

3.手術(外科治療)

1)手術について

手術は、がんを含めた食道と胃の一部を切除し、同時にリンパ節を含む周囲の組織も切除します(リンパ節郭清)。食道切除とともに、胃や腸を使って食物の新しい通路を造る手術(再建手術)を行います。がんが、食道の頸部・胸部・食道胃接合部のどの部位にできたかによって手術の方法が異なります。

(1)頸部食道がん

がんが小さく頸部の食道にとどまっている場合、頸部食道のみを切除します。がんの大きさや場所によっては、のど(咽頭、喉頭)や食道すべてを一緒に切除することもあります。食道の再建手術は、小腸の一部や胃を使って行います。咽頭、喉頭を切除した場合、呼吸をする気管の入り口(永久気管孔)を首に作ります。また、声帯がなくなるため声が出せなくなります。そのため、発声法の習得や電気式人工喉頭(発声を補助する器具)を使用したリハビリテーションを行います。

(2)胸部食道がん

一般的に右胸部と頸部と上腹部を切開し、胸部食道全部と胃の一部を切除します。同時に、頸部・胸部・腹部にわたるリンパ節郭清が必要です。最近では、胸腔鏡や腹腔鏡などを使って傷を小さくする方法もあります。食道の再建は、胃を引き上げて、残っている頸部食道とつなぎます。胃が使えない場合は、大腸や小腸を使います。

(3)食道胃接合部がん

食道と胃のつなぎ目にできる食道胃接合部がんの手術は、がんが食道側にどれくらい浸潤しているかによって、方法が異なります。がんが食道側へかなり浸潤している場合は、胸部食道がんと同様に手術を行います。一方、食道側にあまり浸潤していない場合には食道の上部は残し、食道の下部と、胃の上半分または胃の全部を切除する方法があります。その場合は、腹部の切開のみで手術をすることがあります。いずれにしても周囲のリンパ節郭清が必要です。食道の再建は、残った胃や小腸、大腸を用いて行います。

(4)バイパス手術

がんが大きくなって食道が著しく狭くなり、食物が通らなくなった場合に、食事ができるようにすることを目的とした手術です。がんのある食道を残し、胃や腸を使って、頸部の食道から胃までを通る新しい食物の通り道を別につくります。バイパス手術に代わって、食道ステント(金属でできた筒状の器具)を挿入する場合があります。

2)手術に伴う主な合併症

食道がんの手術に伴う合併症には、縫合不全(つなぎ目のほころび)、肺炎、嗄声(声のかすれ)、肝・腎・心臓などの臓器の障害などがあります。これらの合併症が死につながる確率は、2〜3%とされています。特に、高齢者や別の臓器に障害をもっている人で起きやすくなります。

(1)縫合不全

手術のときに消化管を縫い合わせたところがうまくつながらなかった場合に、つなぎ目から食物や消化液が漏れて、炎症が起こり痛みや熱が出ます。縫合不全が起こった場合は、手術後の食事の開始が遅れます。食事を控えて様子をみながら治るのを待ちますが、場合によっては、再手術が必要になることもあります。

(2)肺炎

手術後は、寝ていることが多く、痛みもあるため、肺の奥の痰が思うように出せなくなって肺炎が起こることがあります。また、手術のときに、誤嚥防止の役割がある声帯の神経を触ることで誤嚥しやすくなり、肺炎を起こすことがあります。

(3)嗄声

手術のときに、発声の役割のある声帯を調節する神経(反回神経)を触ります。そのため、手術後に神経機能が低下し、嗄声(声のかすれ)が起こることがあります。多くの場合、嗄声は3〜6カ月程度で回復します。嗄声があるときには、嚥下時にむせないように注意することも必要です。食べ物や飲み物を飲み込むときにむせる場合には顎を引いて飲み込んでください。

4.放射線治療

放射線治療には、がんを治すことを目的にした治療(根治照射)と、がんによる症状を抑えるための治療(緩和照射)の2つがあります。

手術と同様にがんのある部分に対して行う治療で、食道や胃、喉頭(声帯)の機能を温存することが可能です。高エネルギーのX線などをがんに直接あてて小さくします。通常、連日照射(週5日、6週間など)を行います。

また、放射線治療単独で行うよりも、化学療法と同時に行う化学放射線療法のほうがより効果的で、内視鏡的切除が難しい0期~ⅣA期のがんに対し、根治を目指して行われることがあります。このように、放射線治療と化学療法などさまざまな治療法を組み合わせることを集学的治療といいます。

治療の効果は、原発巣は内視鏡検査やCT検査で確認します。また、転移したリンパ節などに対する治療の効果は、主にCT検査で確認します。このほかに、MRI検査や、PET検査、超音波(エコー)検査などで確認することもあります。

1)根治照射

がんの広がりが、放射線を照射できる範囲にとどまっている場合には、がんの消失(治癒)を目指します。食道を温存できるため、手術で食道を切除した場合と比較して、治療後の食生活への影響が少ないことが特徴です。

2)緩和照射

がんが広範囲に広がっているために手術や根治照射ができない場合、がんによる痛み、周辺の臓器の圧迫、食道が狭窄することによる食物のつかえといった症状が出ることがあります。その場合には、症状を緩和する目的で、症状の原因になっている病変に放射線を照射することがあります。これを緩和照射と呼びます。一般的に、根治照射よりも短い期間で行うことが多いです。

3)放射線治療の副作用

(1)放射線治療中の副作用

治療開始後2週間から3週間ほど経過すると、放射線を照射している部位の食道が炎症を起こすことによる痛みやつかえ感が出てきます。また、嗄声(声のかすれ)が起こることもあります。このような症状があるときには、刺激の強い食べ物は避けるなどの食事の工夫が必要です。嗄声があるときには、大きな声を出すのを控えるなどの注意も必要です。

そのほかにも、皮膚の乾燥や日焼けに似た症状、白血球減少などが起こることがあります。症状の程度が強い場合には、放射線治療や化学療法を中断することもあります。これらの副作用の程度には個人差がありますが、通常は治療終了後、2週間から4週間ぐらいで改善します。

(2)放射線治療後、数カ月から数年後に起こりうる副作用

治療後、時間がたってから出現する晩期の副作用を晩期反応といいます。晩期反応は、晩期毒性、晩発影響と呼ぶこともあります。心臓や肺や甲状腺が照射範囲に含まれていると、放射線治療による肺炎や心外膜炎(心臓の表面に炎症が起こること)・心のう水貯留(心臓と心臓をおおう膜の間に通常より多い量の水が溜まること)、胸水貯留、甲状腺機能低下(甲状腺ホルモンが少なくなることによって、疲労感やむくみなどの症状が出る)などが起こることがあります。そのため、治療が終了したあとも、担当医の継続的な診察が必要です。

5.薬物療法(化学療法)

食道がんの薬物療法には、根治を目指した集学的治療として行われる薬物療法と、切除不能進行・再発食道がんに対して行われる薬物療法があります。集学的治療とは、がんの種類や進行度に応じて、手術、放射線治療、薬物療法(化学療法)などのさまざまな治療法を組み合わせることです。近年、食道がんでは、手術と薬物療法(化学療法)、薬物療法(化学療法)と放射線治療を組み合わせた集学的治療が多く行われています。

根治を目指した集学的治療として行われる薬物療法は、Ⅱ〜Ⅲ期で行う「術前化学療法」と「術後化学療法」、0〜Ⅲ期とⅣ期の一部のがんで行う「化学放射線療法」があります。進行・再発食道がんに対して行われる薬物療法は、Ⅳ期で行う「化学療法」があります。

治療の効果は、原発巣は内視鏡検査やCT検査で、転移巣は主にCT検査で確認します。MRI検査、PET検査や超音波(エコー)検査が行われることもあります。

1)薬物療法(化学療法)で用いる薬

食道がんの薬物療法で使う薬には、細胞障害性抗がん薬と免疫チェックポイント阻害薬があります。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ(がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ)薬です。

がんや全身の状態により、1つの種類の薬を使うか、複数の種類の薬を組み合わせて用います。放射線や手術と組み合わせる場合には、状況に合わせて同時に行ったり、順番に行ったりします。

どの種類の薬を使うかは、治療の目的、がんの状態や臓器の機能、薬物療法に伴って起こることが想定される副作用などについて、本人と担当医が話し合って決めていきます。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者に尋ねてみましょう。

2)薬物療法の副作用

細胞障害性抗がん薬は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるため副作用が起こります。副作用には、だるさ、吐き気、食欲不振、口内炎、髪や爪が伸びなくなるなどの自分で気付く症状と、白血球の減少、血小板の減少、貧血などの検査で分かる副作用があります。また、白血球が減少することによって感染しやすくなります。

副作用の程度は人により異なりますが、副作用を予防する薬も開発されており、特に吐き気や嘔吐、便秘や下痢は、以前と比べて症状を和らげることができるようになってきました。

なお、免疫チェックポイント阻害薬は、特殊な副作用が起こりやすいといわれています。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医に確認しておきましょう。

6.化学放射線療法

化学放射線療法は、一般的には、化学療法と放射線照射が同時に行われます。また、放射線治療単独で行うよりも、化学療法と同時に行う化学放射線療法のほうがより効果的で、内視鏡的切除が難しい0期~ⅣA期のがんに対し、根治を目指して行われることがあります。ⅣB期でも症状緩和の目的で行われることがあります。

7.免疫療法

免疫療法は、免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です。2023年3現在、免疫療法の中で、食道がんの治療に効果があると証明されている方法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する薬物療法のみです。そのほかの免疫療法で、食道がんに対して効果が証明されたものはありません。免疫チェックポイント阻害薬を使う治療法は、薬物療法の1つでもあります。

8.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。

決して終末期だけのものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。本人にしかわからないつらさについても、積極的に医療者へ伝えましょう。

食道がんでは、診断時から嚥下障害や栄養障害などによってクオリティ・オブ・ライフ(QOL:生活の質)が低下している場合が多く、治療の初期から緩和ケアや支持療法を行うことが重要です。

1)経口摂取困難・栄養障害の対処法

がんによって食道が狭くなって食物が通りにくい状態になり、手術や化学放射線療法など完治を目指した治療が困難な場合には、食べられるようになることを目的として、食道ステントの挿入や食道バイパス手術などを行います。

食道ステントは、金属の網でできた筒状の器具で、細くなった食道に挿入することで、狭くなった部分を広げます。

栄養障害の改善のために胃ろう(おなかの皮膚から胃へ管を通す穴)を造ることもあります。

2)気道狭窄の対処法

食道がんが気管や気管支を圧迫して肺に空気が入りにくくなった場合、気管用ステントの挿入により、空気の通り道を確保します。

3)食道気管・気管支ろうの対処法

食道がんが周囲の気管・気管支に広がり、食道気管・気管支ろう(食道と気管が交通した状態)になると、唾液や飲食物が食道から肺に流れ込むため、肺炎を起こしやすくなります。網目を膜でカバーした食道用ステントを挿入して穴をふさいだり、バイパス手術を行ったりします。

4)反回神経麻痺の対処法

がんが広がったり、リンパ節転移したりすることによって、声帯を動かす反回神経が傷ついた場合、反回神経麻痺が起こり、嗄声(声のかすれ)が起こります。嗄声があるときには、嚥下時にむせないように注意することも必要です。

5)貧血の対処法

出血や化学療法の副作用で貧血になる場合があります。短期間で貧血が悪化した場合には輸血を行います。

9.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力の維持・向上のために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさを和らげる目的でも行われます。

一般的に、治療の途中や終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示の下、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて医師に確認し、できる範囲で退院後の生活にも取り入れていきましょう。

食道がんの手術では、食道と胃の機能が失われるため、嚥下障害が起こり誤嚥しやすくなります。また、吻合部狭窄(食道と胃のつなぎ目が狭くなる)、声帯の神経麻痺なども誤嚥の原因になります。そのため、顎を引いて飲み込む、食事中に何度も空嚥下(口の中が空の状態で唾を飲み込む)をする、一口の量を少なくし、ゆっくりよくかんで食べる、食べたあとは体を起こしておくなどの嚥下リハビリテーションを行います。

喉頭や咽頭を切除した場合には、発声のリハビリテーションを行います。

10.再発した場合の治療

再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。原発巣やその近くに、がんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めて再発といいます。再発には局所再発・リンパ節再発・遠隔臓器再発(食道から離れた臓器の再発)があり、またこれらのいくつかが同時に起こる混合再発もあります。

食道がんの再発のほとんどは、リンパ節と肺、肝臓などの臓器や、骨への転移です。首の付け根のリンパ節に転移すると、首が腫れたり、リンパ節が神経を圧迫することによって声がかすれたりすることがあります。胸(胸腔)やおなか(腹腔内)のリンパ節に転移すると背中や腰に重苦しい痛みを感じることがあります。骨への転移の多くは痛みを伴います。肺や肝臓への転移の多くは症状がありませんが、肺に転移した場合は咳や痰に血が混じる症状が出ることもあります。

再発に対する治療は、再発部位・そのときの体の状態・初回に受けた治療法やそのときの効果などを考慮して行います。再発した場合、多くは延命や症状緩和を目指した治療となりますが、限られた領域のリンパ節転移や、一つの臓器の少数の転移は、治癒を目指した手術や化学放射線治療を行うことがあります。

リンパ節再発では放射線治療や薬物療法が、肺・肝臓・骨などの遠隔臓器再発では薬物療法が行われます。骨や脳への転移では、転移による症状の緩和を目的とした放射線治療が行われます。再発した場合の薬物療法では、免疫チェックポイント阻害薬と細胞障害性抗がん薬を組み合わせて用います。

| 2023年03月29日 | 「食道癌診療ガイドライン 2022年版」「臨床・病理 食道癌取扱い規約 第12版」「食道癌に対するESD/EMRガイドライン」より、内容を更新しました。 |

| 2020年02月27日 | 「6.食道がんの集学的治療」以降の項目の順序を変更し、「10.生存率」の参照先を「がん診療連携拠点病院等院内がん登録生存率集計」としました。 |

| 2018年06月27日 | 関連情報「妊よう性 はじめに」「喉頭がん 治療 6.リハビリテーション」を追加しました。 |

| 2018年04月19日 | 「食道癌診療ガイドライン 2017年版」「臨床・病理 食道癌取扱い規約 第11版(2015年)」より、内容の更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2016年02月10日 | 5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2014年10月03日 | 5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2013年02月14日 | 内視鏡治療の図を更新しました。 |

| 2012年12月21日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2006年11月29日 | 内容を更新しました。 |

| 1996年11月25日 | 掲載しました。 |