喉頭がんの治療には、放射線治療、化学放射線療法、手術(外科治療)、薬物療法などがあります。また、診断されたときから、がんに伴う心と体のつらさなどを和らげるための緩和ケア/支持療法を受けることができますので、必要なときは担当医に相談しましょう。

1.ステージと治療の選択

治療方法は、がんの進行の程度を示すステージ(病期)やがんの種類(組織型)、体の状態などから検討します。

1)ステージ(病期)

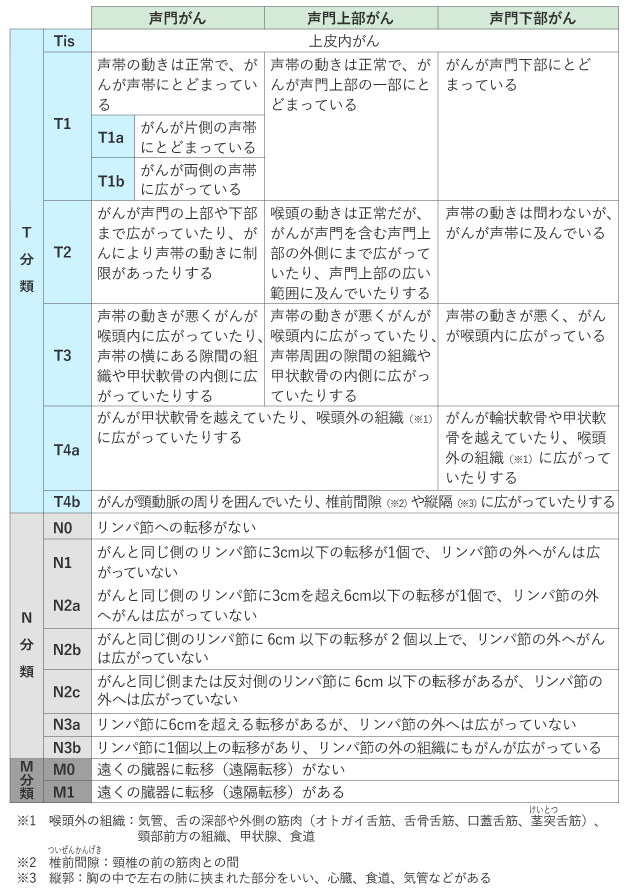

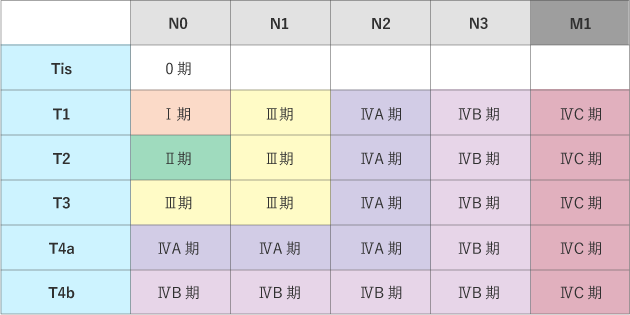

がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。喉頭がんでは0期〜ⅣC期まであります。なお、ステージのことを進行度ということもあります。

ステージは、次のTNMの3種のカテゴリー(TNM分類)の組み合わせで決まります。

Tカテゴリー:原発腫瘍*の広がり

Nカテゴリー:頸部のリンパ節に転移したがんの大きさと個数

Mカテゴリー:がんができた場所から離れた臓器への転移の有無

*原発腫瘍とは、原発部位(がんが初めに発生した部位)にあるがんのことで、原発巣ともいわれます。

2)治療の選択

治療は、がんの進行の程度や種類(組織型)に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

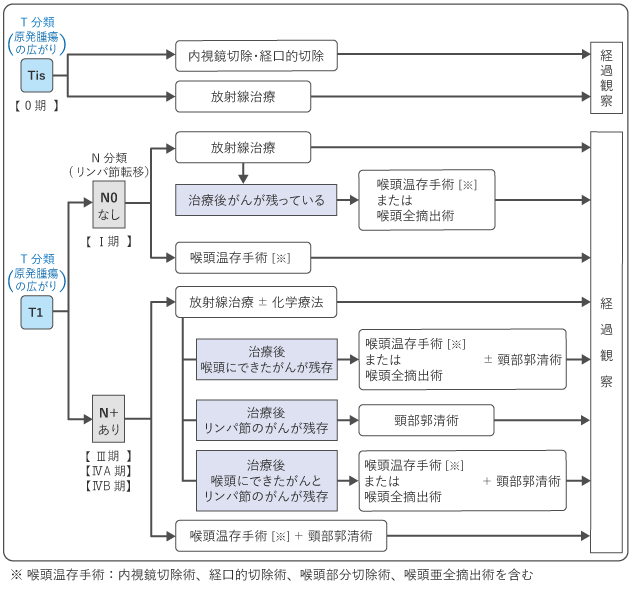

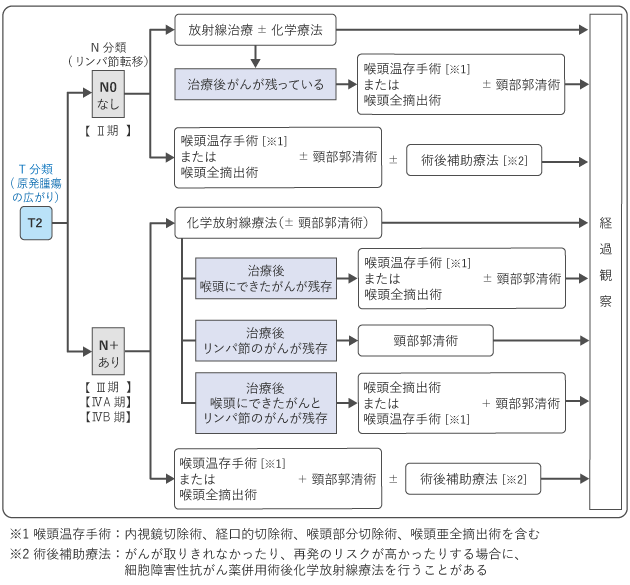

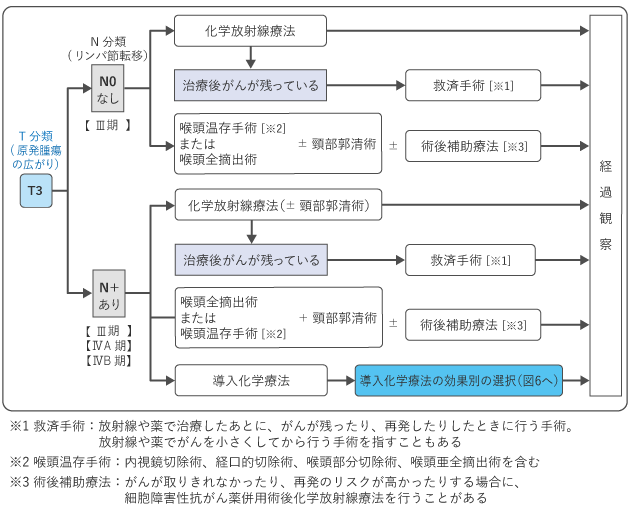

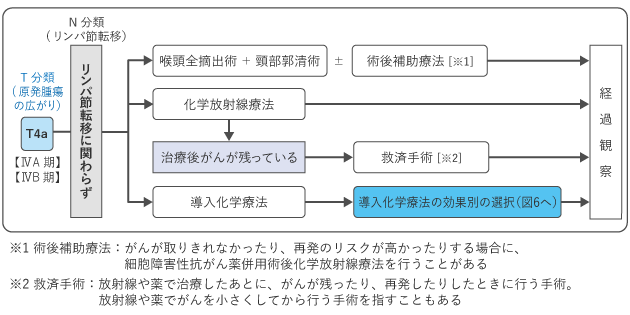

喉頭がんの治療は、がんの進行度(T分類やN分類)や喉頭の機能の温存についての希望などにより、手術(外科治療)や放射線治療、薬物療法などを用いて行います。0~Ⅱ期までの場合は、放射線治療や喉頭を温存する手術のいずれかの治療で、喉頭を残すことが推奨されています。Ⅲ期以上の進行がんの場合は、喉頭の機能を残すことを目指す治療(化学放射線治療)か、喉頭をすべて取り除く手術(喉頭全摘術)かを決めていきます。なお、遠くの臓器に転移があるⅣC期の場合は、薬物療法を行うかどうかを検討します。

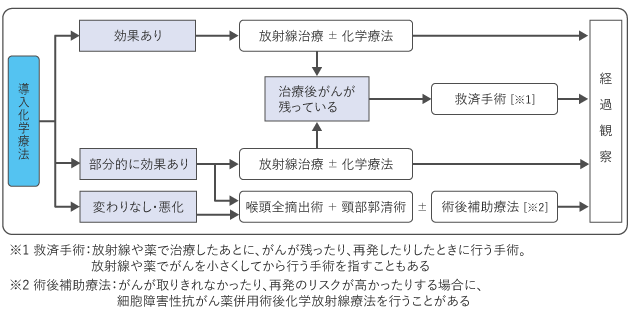

図2~6は、喉頭がんの0期~ⅣB期・導入化学療法における標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

妊娠や出産について

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもを持つことを希望している場合で、特に薬物療法を受ける可能性が高いときには、妊孕性を温存すること(妊娠するための力を保つこと)が可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談しましょう。

2.放射線治療

放射線治療では、放射線をあててがん細胞を破壊し、がんを消滅させたり小さくしたりします。手術(喉頭全摘)で喉頭を切除しないため、声を出すなどの喉頭の機能を残すことが期待できる治療です。

喉頭がんでは、がんの進行度により、放射線治療のみ行う場合と、放射線治療と薬物療法とを併用する化学放射線療法を行う場合があります。化学放射線療法に関する情報は、関連情報をご確認ください。

1)放射線治療について

喉頭がんでは、Ⅰ期では30~33回、Ⅱ期以上では35回(1日1回の治療を6~7週間)の治療を受けます。リンパ節を治療の範囲に含むかどうかは、がんの部位よって異なります。

Ⅰ期Ⅱ期の早期の声門がんの場合は、1回の照射量を増やし、回数を減らした治療(加速照射法)が行われることがあります。

また、強度変調放射線治療(IMRT)という方法での治療も行われます。IMRTは、正常な細胞への照射を最小限にできるため、放射線をあてる範囲が広い場合でも副作用の軽減が期待できます。

なお、正確に放射線をあてるため、治療中は体が動かないようにする固定具(シェル)を使用します(図7)。

2)放射線治療の副作用

放射線治療の副作用は、倦怠感や食欲不振など全身にあらわれるものと、治療する部位(皮膚や粘膜)に起こる局所的なものがあります。また、副作用が起こる時期によって、治療中や治療後すぐにあらわれるもの(急性期)と、治療終了後数カ月から数年たってあらわれる晩期合併症と呼ばれるものがあります。

(1)治療中や治療後すぐにあらわれる副作用

放射線治療を始めてから3~4週目からは嗄声(声のかすれ)、口の中の乾燥、粘膜の炎症、皮膚炎が起こり始め、5~6週目ころには最も症状が強くなります。

皮膚炎や粘膜炎は治療が終了してから1~2カ月くらいで改善することが多いですが、粘膜炎による口の中の乾燥や、声がかれる、味が分からない、唾液が出にくくなるという症状は、改善に時間がかかるため、しばらく続く可能性があります。

放射線治療では、決められた治療回数を照射することが目標です。副作用が原因で治療が続けられなくなるという事態を避けるため、皮膚科医、看護師、歯科医、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士、心理士などの医療スタッフが連携して、副作用を最小限にするための治療やケアが行われます。

口内炎/粘膜炎への対応

口の中の乾燥や粘膜炎による痛みから、水分や食べ物が飲み込みにくくなり、食事をとることが難しくなります。そのため、柔らかく煮るなど、のどへの刺激にならないような形状の食事をとる、食事の前に痛み止めを使うなどの工夫をします。

また、放射線治療によって唾液が減少すると、口の中に普段から存在する細菌から粘膜や歯を守ることができず、口内炎や、むし歯などができることがあります。そのため、粘膜に刺激のないやさしいブラッシング、うがい、こまめに水分をとるなどを心がけて、口の中を清潔で潤った環境に保つことが大切です。また、定期的に歯科医師の診察も受けましょう。

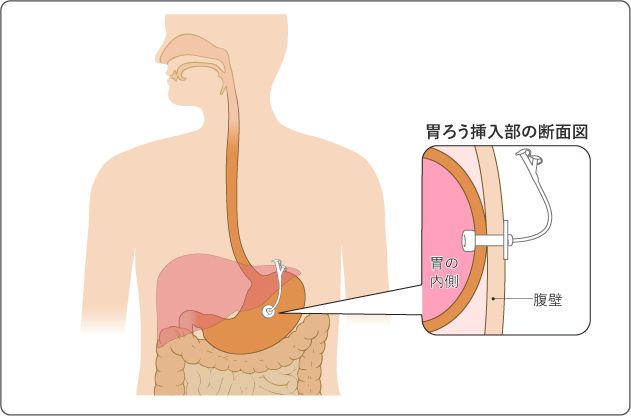

胃ろうの造設

口腔や咽頭の粘膜炎などによって食事を十分に食べられず体力が落ちたり、薬剤を内服できなかったりすることが原因で、治療が続けられなくなることがあります。これを防ぐため、放射線治療の前に胃ろう(おなかの皮膚から胃へ管を通す穴)をつくっておくこともあります(図8)。治療の副作用で口から食事や薬をとることができない場合、胃ろうから直接栄養や薬剤をとることができます。なお、胃ろうの造設は多くの場合、内視鏡やX線を使って、おなかの中を確認しながらつくります。

皮膚炎への対応

皮膚炎が起こった場合は、外用薬(塗り薬)を用いて皮膚の組織を保湿・保護します。皮膚炎は治療終了後1~2カ月程度でよくなることが多いです。

(2)治療終了後半年から数年たってあらわれる副作用

中耳炎、嚥下・開口障害(口が開きにくくなること)、唾液が出にくいことによる味覚の低下やむし歯の増加、歯が抜ける、下顎骨壊死(下あごの骨の組織が局所的に壊死すること)や下顎骨骨髄炎(普段から口の中にいる細菌による感染が下あごの骨に及んだ状態)によるあごの痛みや腫れなどの症状があらわれることがあります。治療終了後も口の中をきれいに保つように気をつけることが大切です。

3.化学放射線療法

化学放射線療法とは、放射線治療と薬物療法を併用することで治癒を目指す治療方法です。病気の進み具合によっては、放射線治療のみで治療する方法と比較して、がんの進行を抑える効果があること、喉頭を残せる可能性が高いこと、予後が向上することなどが報告されています。

一方で、放射線と薬物の両方の副作用により、嗄声、粘膜炎による嚥下障害、皮膚炎、骨髄抑制などの副作用が強く出ることがあります。そのため、化学放射線療法を行うかどうかは、がんや体の状態をふまえて、医師と相談しながら決めていきます。

化学放射線療法における薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や、分子標的薬を使います。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。

薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。

4.手術(外科治療)

手術には、「喉頭温存手術」と「喉頭全摘出術」があります。喉頭温存手術は、喉頭をすべて、または部分的に残します。喉頭全摘出術では、喉頭をすべて取り除きます。声を出す機能を残すため、できる限り喉頭温存手術を行いますが、喉頭温存手術では取り切れないほどがんが進行しているなどの場合は、喉頭全摘出術を行います。

1)手術の種類

(1)喉頭温存手術

喉頭の一部を取り除く方法で、がんの大きさや場所によりますが、手術後もある程度声を出すことができます。手術の方法は、経口的切除術、喉頭部分切除術、喉頭亜全摘出術があります。

経口的切除術・内視鏡切除

声帯や声門上部のがんで表面のみにとどまる場合は、口からのどへ手術器具を挿入して切除する経口的切除術が可能な場合があります。顕微鏡や内視鏡を用いた切除の方法があります。

喉頭部分切除術・喉頭亜全摘術

より進行している場合や、がんの部位によっては、頸部を切開し、喉頭を一部残してがんを取り除きます。喉頭を残す範囲によって、喉頭部分切除術と喉頭亜全摘術に分けられます。

(2)喉頭全摘出術

喉頭を完全に取り除く方法で、手術後は手術前と同様の声を出すことができなくなります。喉頭を取り除くと、喉頭とつながっていた咽頭が開いた状態になるため、この部分を閉じる処置を行います。ただし、この処置により気管が鼻や口とつながらなくなってしまうため、呼吸をするための穴(永久気管孔)を首に開ける必要があります。

(3)頸部郭清術

リンパ節への転移がある場合に、手術で転移のあるリンパ節を周囲の組織ごと取り除く方法です。がんの状態によって、取り除く範囲は異なります。リンパ節への転移がない場合にも頸部郭清術を行うことがあります(予防的郭清)。周辺の血管や神経をできるだけ残しながら手術しますが、がんの状態によってはそれらを残すことができないこともあります。

2)手術の合併症

手術の方法や頸部郭清術の範囲によって異なります。

(1)喉頭温存手術後の後遺症

早期の場合は、切り取る範囲が少ないため声への影響はわずかですが、広い範囲を切り取る場合やがんの部位によっては、声が出にくくなることもあります。また、喉頭を部分的に切除したことにより、喉頭の大きさが小さくなり、動きが悪くなることなどにより、飲食物が食道ではなく気管に入ってしまう誤嚥を起こしやすくなります。そのため、手術の前後に、専門知識を持った言語聴覚士や看護師などの指導のもと、早期に飲み込みのためのリハビリテーションを行うことが勧められています。

(2)喉頭全摘出術の後遺症

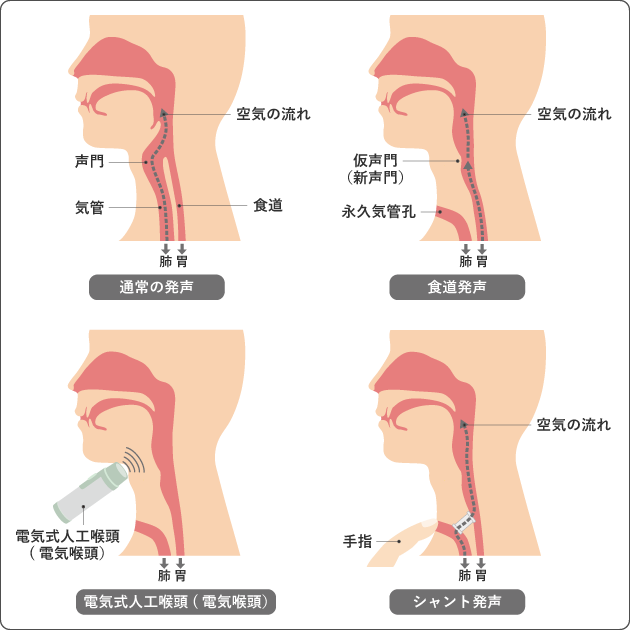

喉頭をすべて取り除くため、手術直後はまったく声を出すことができなくなります。そのため、発声法(食道発声、シャント発声など)の習得や電気式人工喉頭(発声を補助する器具)を使用した代用音声のリハビリテーションを行います。

また、食道と気管が完全に分かれるため、誤嚥の心配はありません。ただし、小腸の一部を利用して食道を再建する「遊離空腸移植」をした場合は、移植部分で食べたものが停滞したり、つなぎ合わせた部分が狭窄(細く狭くなること)したりして、飲み込みにくい、食べたものが逆流するといった症状があらわれることがあります。その場合は狭窄した部分を広げる手術を行ったり、食事の内容や食べ方を工夫したりします。

(3)頸部郭清術の後遺症

手術の範囲によりますが、腕をあげにくい、首や肩の締めつけ感や痛みといった症状があらわれることがあります。また、取り除いたリンパ節の近くに神経がある場合、首や肩の麻痺があらわれることがあります。そのまま動かないでいると、痛みや肩が動かしにくい状態が続くこともあるため、このような症状を軽減するためリハビリテーションを行うこともあります。詳しくは担当の医師に確認しましょう。

5.薬物療法

喉頭がんの薬物療法には、治癒や機能の温存を目的とした集学的治療として行われる薬物療法と、再発・転移した場合に行われる症状の緩和やクオリティ・オブ・ライフ(QOL:生活の質)の維持・向上などを目的とした薬物療法があります。

治癒や機能の温存を目指した薬物療法では、放射線治療と同時に行われる化学放射線療法の他、根治を目指した治療の前に行われる導入化学療法、根治を目指した手術のあとに行われる術後化学放射線療法があります。

導入化学療法は、放射線治療や手術の前に行う薬物療法のことです。喉頭がんの導入化学療法では、最初に薬物療法を行い効果を確認することで、その後の治療(喉頭の機能を温存する放射線治療か、手術が必要か)を検討する目的で行われることがあります(図6)。また、薬物療法によって腫瘍の量を減らし、治療効果を高めることを目的に行われることがあります。治療は、複数の細胞障害性抗がん薬を組み合わせ、分子標的薬を併用することもあります。なお、根治を目指した治療の前に行われる導入化学療法のうち、手術の前に行われるものを術前化学療法ということがあります。

術後化学放射線療法は、手術のあと、がんが取り切れなかった場合や、再発の可能性が高い場合に行う治療のことです。細胞障害性抗がん薬が用いられ、放射線治療を併用することが勧められています。

再発や遠隔転移に対する薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が使われます。

薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。また、関連情報もご覧ください。

6.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、将来への不安などさまざまなつらさも経験するといわれています。

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。決して終末期だけのものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。がんやがん治療に伴うつらさや、それ以外の悩みについても、医療者やがん相談支援センターなどに相談することも大切です。

なお、がんやがんの治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によっておこるさまざまな苦痛を軽減するための支援として行われているのが、「アピアランス(外見)ケア」です。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者やがん相談支援センターに相談してください。

7.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われます。

一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、がんと診断された直後から治療中、治療終了後などすべての経過を通して、医師の指示の下、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師に確認しましょう。

1)発声のリハビリテーション

喉頭全摘出術により声を出せなくなった場合は、食道発声、電気式人工喉頭(電気喉頭)、シャント発声などの代用音声を獲得する方法があります(図9)。

(1)食道発声

食道に吸い込んだ空気を吐き出すときに食道を振動させて発声する方法です。器具を必要としないので両手を使えるのが利点です。習得に時間がかかるため、電気式人工喉頭と併用して練習する方法もあります。食道発声の練習を開始してよい時期については、担当医に相談しましょう。食道発声法は習得者の話が役に立つことがあります。患者会などで経験者にコツを聞くとよいでしょう。

(2)電気式人工喉頭

電気式人工喉頭(電気喉頭)という電気で振動する器械をのどにあてて音を出し、口、舌などの形を調節して発声する方法です。機械的な音声で、片手がふさがってしまいますが、習得は簡単です。器械が入手できれば、入院中から練習を始められます。

(3)シャント発声

気管と食道をつなぐ道をつくり、肺から食道へ空気を送り発声する方法です。つくった道に器具を入れて誤嚥を防ぐ方法もあります。この場合は器具のメンテナンスが必要ですが、食道発声より簡単で10日ほどで習得できます。

それぞれ習得の難しさ、声の聞きやすさ、機械や器具の管理のしやすさなど、メリット、デメリットがあります。一人ひとりの状態や生活、使いやすさなどにより、本人にあった方法を選びます。

気になることがあれば、担当医や看護師、言語聴覚士などに聞いてみましょう。発声の指導をする発声教室もあります。

2)飲み込みのリハビリテーション

喉頭がんの治療後は、喉頭の動きが悪くなる、飲食物を食道へ振り分ける働きが低下するなどさまざまな原因で、誤嚥による肺炎になる恐れがあります。これを防ぐために、治療の前から言語聴覚士や看護師などと共に、安全に食事をとるリハビリテーションを行うことが勧められています。リハビリテーションの内容は、舌やのどの筋力強化の訓練や実際に食事をするなどがあります。

また、喉頭温存手術を受けた場合は、飲み込みのリハビリテーションで、その段階に合った食べ物を選ぶことが重要です。食べることそのものがリハビリテーションになるため、担当医と相談しながらいろいろな食事を試してみましょう。

放射線治療を受けた場合は、治療中から唾液が少なくなる、粘膜炎などにより食べ物を飲み込みにくくなるなどで、誤嚥による肺炎につながることがあります。そのため、放射線治療中から治療後にかけて、嚥下(飲み込み)のリハビリテーションを行うことが勧められています。

3)頸部郭清術によって起こる症状へのリハビリテーション

頸部郭清術を行った場合、手術後の顔のむくみ、頸部の変形・こわばり、肩の運動障害などが起こることがあります。症状を悪化させないために、肩に負担がかからないよう、生活の注意点について医師や理学療法士などから指導を受けたり、肩や首を動かす訓練、筋肉を強化する訓練などを行うことが勧められています。

8.再発した場合の治療

再発とは、治療によって見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。原発巣やその近くにがんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めて再発といいます。

転移のしやすさは、がんのできる場所により異なります。声門がんは進行するまで転移しにくいことが知られています。声門上部がんや声門下部がんはリンパ節に転移しやすく、遠くの臓器に転移(遠隔転移)することもあります。最も多いのは、肺への遠隔転移です。

1)局所再発した場合の放射線治療・手術

放射線は、原則として同じ場所に繰り返し照射することができないため、放射線治療を行ったあとに再発した場合は、手術を行います。放射線治療後に再発した場合の手術は、創部が感染しやすくなる、治りにくくなるなどの術後合併症が起こる割合が高くなり、手術からの回復に時間がかかる可能性があります。

一方で、初めの治療で放射線治療を行っていない場合は、放射線治療を含めて治療法を検討します。

2)再発・転移した場合の薬物療法

初回の治療後に再発し、手術や放射線治療ができない場合や、遠隔転移が起こった場合には、がんを小さくすることによる症状の緩和、QOLの維持・向上などを目的として、薬物療法を行うことがあります。

再発後の薬物療法では、細胞障害性抗がん剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬を使います。体や病気の状態に合わせて、いくつかの薬を併用したり、1つの薬で治療をしたりします。

細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫細胞ががん細胞を攻撃する力を保つ(がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ)薬です。

いずれの薬物療法でも副作用への対応が重要です。予想される副作用とその対応については担当医とよく相談をしましょう。特に免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療では、いつ、どんな副作用が起こるか予測がつかず、治療が終了してから数週間から数カ月後に起こる副作用もあるため注意が必要です。起こるかもしれない副作用の症状を事前に知り、自分の体調の変化に気を配って、治療中や治療後にいつもと違う症状を感じたら、医師や薬剤師、看護師などの医療スタッフにすぐに相談しましょう。

なお、2023年9月現在、喉頭がんの治療に効果があると証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する治療法のみです。その他の免疫療法で、喉頭がんに対して効果が証明されたものはありません。

| 2023年09月06日 | 「頭頸部癌診療ガイドライン 2022年版」「頭頸部癌取扱い規約 第6版補訂版」より、内容を更新しました。 |

| 2020年02月27日 | 「4.薬物療法」以降の項目の順序を変更し、「8.生存率」の参照先を「がん診療連携拠点病院等院内がん登録生存率集計」としました。 |

| 2018年06月26日 | 「頭頸部癌診療ガイドライン2018年版」「頭頸部癌取扱い規約 第6版(2018年)」より、内容の更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2016年02月10日 | 5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2014年10月03日 | 5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2013年02月14日 | 内視鏡治療の図を更新しました。 |

| 2012年12月21日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2006年11月29日 | 内容を更新しました。 |

| 1996年11月25日 | 掲載しました。 |