このページは、がんの疑いがある、またはがんと診断された方に向けて作りました。健康診断やがん検診で要精密検査となり検査を受ける病院を探している方、かかりつけ医で大きな病院を受診するように言われ病院を決めかねている方などを想定しています。また、がんを診断した医師やかかりつけ医が薦めた病院が自分に合っているかを確認したい方にも、活用いただくことができます。

なお、がんかもしれない症状があるときは、まず、かかりつけ医や近くの内科・外科などのクリニック、地域の病院を受診してください。がんセンターなどの大きな病院を、初めから受診する必要はありません。

このページがより理解しやすくなるよう、病院選びでよくあるQ&Aも紹介しています。あわせて、ご参照ください。

アンケートご協力のお願い

本ページは、がんの疑いがあるまたはがんと診断された方とそのご家族の方が、納得のいく病院選びができるよう、病院を選ぶポイントと病院の探し方を紹介しています。このページの内容はわかりやすかったか・役に立ったかなど、率直なご意見をお願いします。

アンケートの回答はこちらよりお願いします。

1.病院を選ぶ前に知ってほしいこと

がんと聞けば、誰でも、落ち込んだり混乱したり、気持ちが不安定になりやすいものです。気持ちが落ち着いてくる時期には個人差はありますが、不安定な中でも少しずつ気持ちが落ち着いてくることが多いです。気持ちが落ち着いてきたら、どこの病院で治療を受けるかを考えていくことが大切です。

わが国では治療を受ける病院を自由に選ぶことができます。しかし、いざ治療を受ける病院を決めようとすると、悩む人は少なくありません。治療の実績、適切な治療や支援が受けられるか、病院の通いやすさなどが、病院を選ぶときの一般的な基準と言われています。まずは確かな情報を入手し、病院選びについて考えていきましょう。

がんと診断されたあと、治療する病院を短期間で選ばなければならないこともあります。病院選びに悩んだら、お一人で悩まず、がんを診断した医師やかかりつけ医、全国にある「がん相談支援センター」などに相談しましょう。自分の状況や希望を伝えることで、病院を選ぶためのヒントを得られるでしょう。

2.病院を選ぶポイント

病院を選ぶときは、いくつかのポイントを確認し、総合的に判断することが大切です。ここでは、病院を選ぶポイントを紹介しています。

診療の体制

わが国のがん治療は、診療ガイドラインに掲載され、有効性と安全性が確認され保険適用になっている「標準治療」が一般的に勧められるため、治療方針に大きな違いがありません。候補となる病院があるときは、診断された、または疑われたがんに関連する診療科があるか、そして診療実績はどうか、専門医や認定医(高度な知識や技術・実績を有するとして、専門医機構や各学会より認定された医師)はいるか、治療の設備は整っているかといった情報を確認してみましょう。もし持病がある場合は、持病を診てもらっている病院で、がん治療を行うことが最善であることも多いです。がんを診断した医師だけでなく、かかりつけ医にも相談できると安心です。

最近のがん治療は、手術や薬物療法、放射線治療を単独または組み合わせて行います。それぞれの診療科(外科、内科、放射線治療科など)の情報は、各病院のウェブサイトで入手できます。どの診療科で診てもらえばよいかわからない、専門医や認定医の確認方法がわからないなどの場合は、近くのがん相談支援センターにご相談ください。

医師以外の専門職のサポート体制

がんの治療では、医師だけでなく、薬剤師、看護師、医療ソーシャルワーカー、臨床心理士・公認心理師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、管理栄養士などのさまざまな専門職がチームとして治療や生活を支えています。例えば、薬の飲み方の指導や副作用の情報は薬剤師、体調の確認や副作用の観察・ケアは看護師、仕事やお金のことは医療ソーシャルワーカーがサポートします。また、緩和ケアチームや栄養サポートチームなど、多職種で構成されたチームでより専門的な治療やケアを行っていることもあります。がんに関連する専門資格をもった薬剤師や看護師がいるか、緩和ケアチームがあるかなど、医師以外の専門職による支援が受けられる体制があるかどうかも確認してみましょう。

現在は、チームであなたのがん治療や療養を支える時代に変化しています。不安なことや気になることを医師以外の専門職に相談できるかどうかも、重要な病院選びのポイントになります。

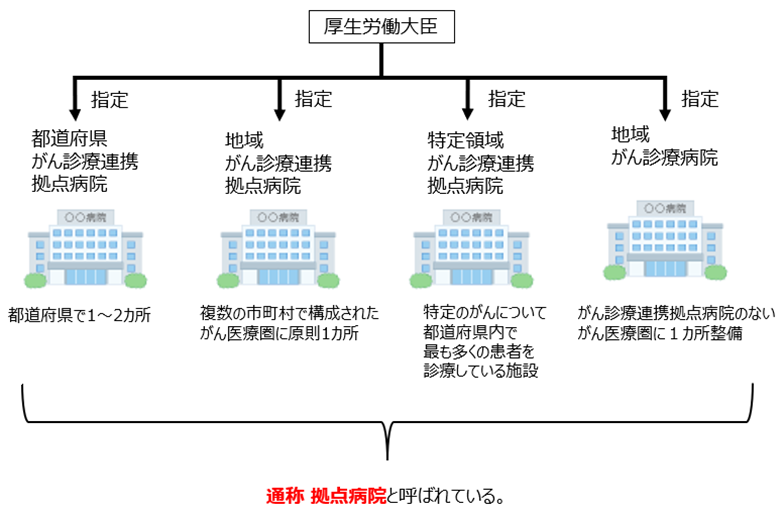

病院の種類(がん診療連携拠点病院等)

全国どこでも質の高いがん医療を受けられるように、厚生労働大臣が指定した施設は「がん診療連携拠点病院等(以下、拠点病院等)」と呼ばれています。拠点病院には都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院が含まれ、複数の市町村で構成されたがん医療圏に概ね1カ所ずつ整備されています。拠点病院では診療実績、人員の配置、チーム医療の体制、がん相談支援センターの設置、複数の医師による治療方針等を検討する会議の実施といった厳しい基準が設けられており、診療の体制や専門職のサポート体制が充実しています。

候補の病院が複数ある場合は、病院ウェブサイトを確認してみるとよいでしょう。また、一部の希少がん(患者の人数が少ないがん)では診療実績の多い特定の病院が薦められる場合もあります。

病院への通いやすさ

がん治療は長期にわたることが多く、病院選びは生活に大きく影響します。最近では、薬物療法や放射線治療などを通院で行うことも多くなっています。交通手段や通院時間、費用、体調がすぐれない場合の通院手段も考慮しておくとよいでしょう。また、治療後5~10年間は、定期的な通院が続くこともあります。診察の付き添いや通院時の送迎など、家族や友人の協力、公的支援や地域でのサービスの利用が必要となる場合もあります。家族や友人、がん相談支援センターなどに、あらかじめ相談しておけるとよいでしょう。

その他の注意点

待機日数

一般的に大きな病院になればなるほど、受診を申し込んでから初診や治療までに時間がかかる傾向があります。待機期間は、がんの種類や病院の体制、治療の内容によっても異なります。多くの場合、初診の予約は1日~1週間かかります。また、治療の開始は治療前に複数の検査を行ったり、待機患者が複数いたりなどの理由から、早い場合で1~2週間、遅い場合で2~3カ月くらい待つこともあります。待機期間は病院のウェブサイトで公開されていることもありますので、確認してみましょう。また、その病院にがん相談支援センターがある場合は、待機期間を尋ねることもできます。

もし治療を急いだ方がいい病状である場合は、担当医からその旨の説明があります。受診や治療の待機期間にがんが進行してしまうのではと不安になる方がいらっしゃいますが、多くのがんでは数カ月で急激にがんが進行することは少ないと考えられています。治療までの待機期間は、体調を整えて治療に臨む大切な準備期間ととらえるとよいでしょう。

親戚や友人からの評判、インターネットなどの口コミには慎重な対応を

最近は、親戚や友人からの評判、インターネットの口コミなども、病院を選ぶときの情報源となることもあるようです。外来の待ち時間や病院の設備などの客観的情報は参考にできることもありますが、個人的また主観的な評判・口コミは注意が必要です。情報の発信元はいち個人なのか、どのような目的の発信か、どのような調査に基づくものかによっても、信用度が変わります。また、がんの治療は、がんの種類やステージ、患者や家族の状況や意向によっても異なります。評判や口コミだけで決めることなく、がん相談支援センターに相談してみるなど、ご自身で確かめてから判断しましょう。

高額な自費の医療を提供する病院・クリニックに注意

がん治療では、科学的に効果が証明された現時点で最良の治療として「標準治療」があり、ほとんどの治療は保険診療で提供されます。ところが、いくつかの病院やクリニックでは、科学的に効果が証明されていない治療を高額な自由診療として提供している現状があります。このような病院やクリニックでは、患者や家族の不安な心理を利用して、副作用がない(少ない)・がんが消える(治る)などの言葉で巧みに人の気持ちを惑わせるものも散見されます。インターネットに、科学的な根拠や高い効果があるように見せかけた情報が掲載されていることもあります。高額なお金を請求されるだけでなく、標準治療をはじめとする最良の治療を受ける機会が奪われることもありますので、十分にご注意ください。

3.病院を選ぶときの具体的方法

「2.病院を選ぶポイント」を参考に、実際に病院を探していきます。ここでは、いくつかの方法を紹介しています。

ウェブサイト:がん情報サービス「相談先・病院を探す」で探す

厚生労働大臣が指定したがん診療連携拠点病院等(以下、拠点病院等)は、がん情報サービス「相談先・病院を探す」で、病名とお住まいの地域を絞り込んで検索することができます。がん情報サービスの各施設のページには、所在地やホームページアドレスなどの基本情報だけでなく、がんの診療状況や実績(治療件数)、専門医などの診療体制、医師をはじめとした専門職のサポート体制が掲載されています。

都道府県(地域)のがん情報の冊子・ウェブサイトで調べる

お住まいの地域の拠点病院等の情報は、各都道府県のウェブサイトや療養情報の冊子で調べることができます。また、都道府県によっては拠点病院等以外に、独自の基準で「がん診療連携協力病院」や「がん診療連携推進病院」などを指定している場合があり、それらの情報も掲載されています。都道府県のがん情報のウェブサイトや療養情報の冊子は地域の特性に応じたものとなっていることが多いので、参考にするとよいでしょう。

ウェブサイト:がん情報サービス「院内がん登録 全国集計 結果閲覧システム」で探す

がんの種類や診療実績を知りたい場合は、がん情報サービス がん統計 データセンター「院内がん登録 全国集計 結果閲覧システム 施設別検索」で調べることができます。がんの種類(部位)や都道府県を選択し、検索してみてください。なお、次の点にご留意ください。

- 登録数(実績)は、病院間の優劣をつけるものではありません。

- 登録された施設は、拠点病院等をはじめとする一部の病院です。

- 閲覧できる検索結果は数年前のデータであり、今の状況とは異なる場合があります。

病院のウェブサイトを確認する

候補の病院がいくつかあがったら、病院のウェブサイトも確認してみましょう。病院の特徴や力を入れていること、雰囲気などがわかります。また病院のウェブサイトには診療科ごとのページがあり、どの診療科でどの病気を診てもらえるか確認することができます。病院のウェブサイトでは、次のことを確認するとよいでしょう。

- 病院へのアクセス(最寄り駅、車でのアクセス、駐車場の有無・駐車料金など)

- 診療の体制(診療科、担当医の情報、治療設備や治療法、外来日、待機日数など)

- 医師以外の専門職のサポート体制(がん関連の専門資格をもった薬剤師や看護師、がん相談支援センターなど)

- 初診までの流れ

- 入院時の個室の情報(個室の有無・種類、個室代、など)

がんを診断した医師やかかりつけ医に相談する

がんを診断した医師やかかりつけ医に、どこの病院で治療を受けるのがよいかを相談してみるのも一つです。検診センターやクリニックの医師は、その地域でがん治療が受けられる病院の詳しい情報をもっています。自宅や勤務地、候補となる病院への通院歴など、自分の状況や希望を伝えてみるとよいでしょう。また、かかりつけ医の場合、持病の経過や留意点について詳しく理解していますので、候補となる病院を提案してくれることもあります。

近くのがん相談支援センターに相談する

がん相談支援センターでは、地域の病院情報を入手することや、病院の選び方を相談することができます。また、がん情報サービスや、各都道府県が提供しているがん情報のウェブサイトや冊子の使い方なども説明してくれます。がん相談支援センターでは原則として特定の病院を薦めることはしませんが、自分の状況や希望を伝えれば、病院を選ぶためのヒントが得られるでしょう。また、病院選びの相談だけでなく、病院のどの診療科を受診したらよいか、予約の取り方がわからないといった相談もできます。

がん相談支援センターは全国約450カ所にある拠点病院等に設置されています。がん相談支援センターはその病院に受診していなくても、誰でも無料で匿名で相談できます。相談するにあたり、今後その病院での受診や転院をしないといけないということもありません。また、がん情報サービスサポートセンターでも、近くのがん相談支援センターの紹介が可能です。

4.病院を選んだあとは(病院のかかり方)

病院を選んだあとは、受診のための準備を進めていきましょう。ここでは、受診のための準備として、2つのポイントを紹介します。

診療情報提供書(紹介状)・検査結果(データ)の準備/初診の予約

検診センターやクリニックなどでがんと診断され、がんセンターや大学病院、総合病院などを初めて受診するときには、診療情報提供書(紹介状)が必要です。紹介状は、治療を受ける病院と検診センターやクリニックなどが連携する上で大切なものです。紹介状には既往歴、病状や検査結果(生体検査や画像検査の結果を含む)などが記載されています。また、画像検査を受けた場合は、検査結果を記録したCD-ROMなどもあわせて持っていきます。紹介状などはがんを診断した(疑いも含む)医師が作成しますので、依頼しましょう。なお、大きな病院(200床以上)では紹介状がない場合、初診時に必要な費用が高くなります。

病院のウェブサイトに、初診時の持ち物、受診の流れなどが記載されています。基本的に予約が必要な病院が多く、予約がない場合は当日に診察してもらえないことや待ち時間が長くなることがあります。ウェブサイトを確認し、電話やインターネットなどで初診予約を取っておくとスムーズに進むでしょう。また、一部の病院や地域によっては、クリニックや病院経由で受診希望の病院への予約を受け付けているところもあります。詳しくは、受診希望の病院のウェブサイトの確認またはがんを診断した医師やかかりつけ医へ相談してみましょう。

医療者とのよい関係の築き方~納得できる治療・療養のために~

がんとは長い付き合いとなるため、医療者とよい関係を築いていくことが大変重要です。そのためには、がんや治療に関わることだけでなく、今困っていること・心配していることなど自分の思いを伝え、医療者と共有することが大切です。もし担当医と上手くいかないなと思ったときは、看護師などの他の医療者やがん相談支援センターに相談してみてください。担当医にどのように伝えたらよいかなど、一緒に考えることができます。

作成協力

本ページは、厚生労働科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業「がん診療連携拠点病院等における情報提供の適切な方法・項目の確立に資する研究」により作成しました。