1.セカンドオピニオンとは

がんの診療では、患者や家族が正しい情報に基づいて担当医と十分に話し合い、納得して治療を受けることが大切です。しかし、担当医と十分に話し合っていたとしても、病気や治療への理解を深め、より納得して治療を受けるために、「別の医師の話を聞いてみたい」と思うことがあるかもしれません。

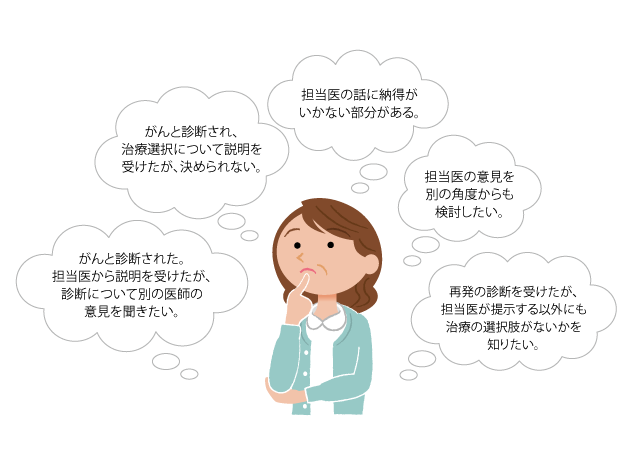

患者が診断や治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別の医師に求める助言(第2の意見)およびそれを求めることをセカンドオピニオンといいます。セカンドオピニオンは、現在の担当医のもとで治療を受けることを前提に利用するものです。「セカンドオピニオンを受けること=転院して別の医師のもとで治療を受けること」ではありません。例えば、以下のようなときに利用することができます(図1)。

セカンドオピニオンはこうした患者の疑問・不安・悩みに応えて、自身の決断を支援する仕組みの1つであり、よりよい医療を納得して受けられるように認められている権利です。また、最近では日常的に行われるようになってきましたので、担当医に気を遣ったり、遠慮したりする必要はありません。ただし、絶対に受けなければならないものではなく、メリット・デメリットもよく考えて受けるかどうかを決めましょう。

セカンドオピニオン受診のメリット

セカンドオピニオンを受けるメリットは、担当医とは異なる見解や治療方法が示された場合に選択肢が広がることです。近年は医師の専門分野が細分化されており、自身の病気の治療に特化した専門家に意見を求めることで、より効果的な治療方法を提案してもらえるかもしれません。

ただし、各地域で専門的ながん医療を提供する病院として国が指定している「がん診療連携拠点病院」を中心に行われるがんの診療は、「標準治療」を基本としています。標準治療とは、現時点で最も効果が期待でき、安全性が確立された一番よい治療のことをいいます。がん診療連携拠点病院では、標準治療に基づいて治療方針が決められるため、病院や医師によって意見が大きく異なることは多くはありません。

しかし、担当医と同じ意見であったとしても、セカンドオピニオンを受けることで、病気や治療への理解がより深まり、納得して治療に臨むことにつながることがあります。こうしたこともセカンドオピニオンのメリットといえるでしょう。

セカンドオピニオン受診のデメリット

セカンドオピニオンを受けるデメリットは、医療費の負担が増えることです。セカンドオピニオンの受診に必要な費用は、公的医療保険制度が適用されない自由診療扱いで全額自己負担になります。遠方の場合は、交通費の負担も考えておかなければなりません。

また、セカンドオピニオンの受診には手間と時間がかかります。さらに、病気の種類や進行の状況によっては、治療の選択を迷っている間に病状が進行する場合があることなどもデメリットとして理解しておく必要があるでしょう。

セカンドオピニオン受診の注意点

セカンドオピニオンを受ける場合、医師が診察をしてくれる、そこで検査や治療が受けられると誤解している人もいるかもしれません。しかし、セカンドオピニオンは医師が検査データや画像データなどの診療情報をみて、第三者として診断や治療についての意見を述べたり、情報を伝えたりすることです。診察・検査・治療は行いません。セカンドオピニオンを受けた医療機関で診察・検査・治療を受けるためには、転院が可能かどうかの確認を含め、転院の手続きや初診の予約など別の手順が必要です。

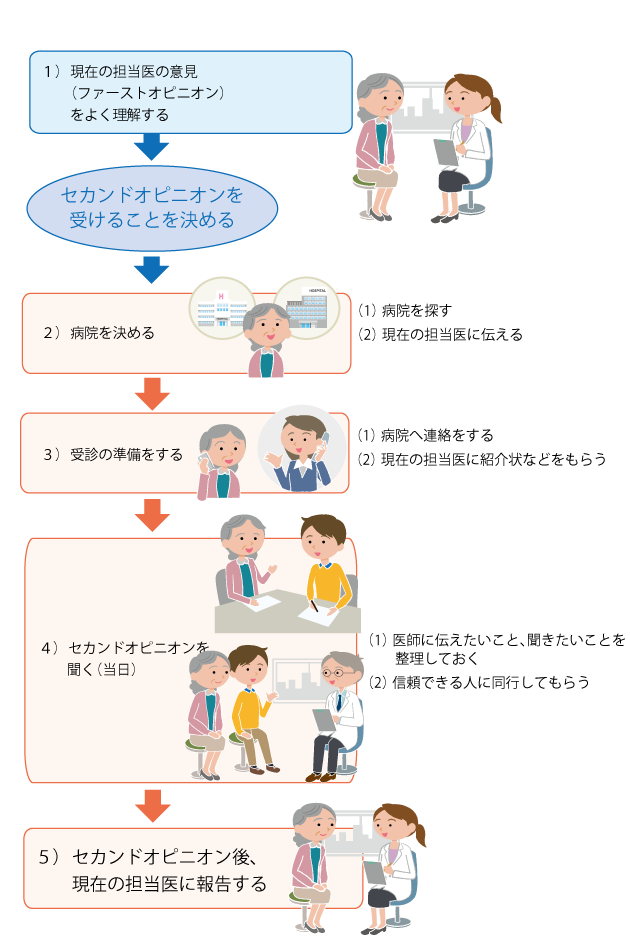

2.セカンドオピニオン受診の流れ

セカンドオピニオンを受診するときの流れは以下に示すとおりです(図2)。

1)現在の担当医の意見(ファーストオピニオン)をよく理解する

まず、ファーストオピニオンを十分に理解することが大切です。例えば、治療についてであれば、診断名、病状、進行度、推奨される治療法とその理由などを確認します。

また、セカンドオピニオンをなぜ受けたいのか、自分自身の気持ちを整理することも大切です。その中で生じた疑問や不安は、まず現在の担当医に確認・相談しましょう。しっかりと話し合うことで、結果的に迷いや懸念が解消し、担当医との信頼関係が深まったり、セカンドオピニオンを受けないという選択に至ったりすることもあります。

さらに、セカンドオピニオンをその後の治療に生かすためには、利用する時期も重要になります。例えば、診断が出る前にセカンドオピニオンを受診しても情報が不足しているため、的確なアドバイスを受けることはできません。一方で、すでに治療が始まっている場合は、仮にセカンドオピニオンで異なる治療が勧められても、現在の治療方針を変更することは容易ではありません。

セカンドオピニオンを受ける最適なタイミングは、担当医から治療方針の説明(ファーストオピニオン)があったときです。また、治療が始まった後も、病気の進行具合などにより、再び検査などを行って治療方針を再検討する場合があります。そのときも治療方針の説明がありますので、セカンドオピニオンを利用するよいタイミングといえます。

なお、病気の進行度などによっては、治療の選択に時間的な制約があることもあります。ファーストオピニオンをよく理解し、担当医にはいつまでに治療の選択をする必要があるのかを確認しておきましょう。

2)病院を決める

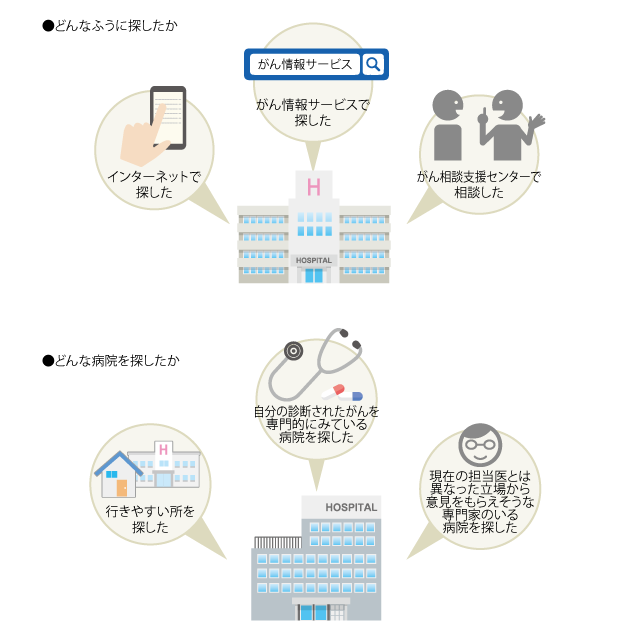

(1)病院を探す

セカンドオピニオン外来のある病院を探します(図3)。

専門性の高い医師の意見を求める場合は、現在の担当医に頼んで、相談に乗ってくれる医師を紹介してもらうのも病院を探す選択肢の一つです。

また、がん診療連携拠点病院では、セカンドオピニオンを受けるための支援体制が整えられており、患者からの要請に応えて地域で連携している医療機関を紹介しています。

セカンドオピニオンをどこで受けるか迷う場合には、がん診療連携拠点病院などに設置されている「がん相談支援センター」で相談することもできます。がん相談支援センターでは、お住まいの地域でセカンドオピニオン受診ができる病院や、各病院の専門領域などに関する情報が得られます。

最近は、オンラインでセカンドオピニオンを受けられる「オンライン・セカンドオピニオン」を行っている医療機関も増えてきました。移動が難しい場合などは、選択肢の一つとして考えてみるとよいでしょう。

セカンドオピニオン外来は、公的医療保険が適用されない自由診療(自費診療)となるため、費用は病院によって異なります。病院を探すときは、費用についても併せて確認します。

また、患者が入院中の場合など、本人の同意があれば家族のみで代理受診ができることもあります。対応は病院によって異なるため、代理受診を希望する場合は事前に問い合わせておきます。

(2)現在の担当医に伝える

現在の担当医に、セカンドオピニオンを受けたいと伝えましょう(図4)。

しかし、「セカンドオピニオンを受けたいけれど、担当医に言い出しにくい」と感じる方は少なくありません。社会的に意義のある制度と認知されており、本来は担当医に気を遣ったり、遠慮したりする必要はありませんが、伝え方に悩む場合は、がん相談支援センターや、担当医以外の医療スタッフ(看護師や受け付けスタッフなど)にご相談ください。

3)セカンドオピニオン受診を手配する

(1)病院へ連絡する

セカンドオピニオンを受ける病院が決まったら、その病院の窓口に連絡して必要な手続きを確認します。主に以下のことを聞いて手配を進めます。

- 受診方法

- 予約方法

- 費用

- 相談時間

- 必要な書類など

(2)現在の担当医に紹介状などを書いてもらう

セカンドオピニオンを受けるためには、現在の担当医や病院のスタッフに以下の情報を準備してもらう必要があります。また、患者ではなく、病院からの申し込みや書類提出が必要になることもあります。

- 紹介状(診療情報提供書)

- これまでの検査結果のデータ(血液検査、病理検査・病理診断などの記録、CT・MRIなどの画像データ[通常はCD-ROMなどにコピーしたもの])

これらは、セカンドオピニオンを担当する医師に患者の客観的な状況を伝える非常に重要な情報です。必ず現在の担当医に相談し用意してもらいましょう。紹介状の作成には保険が適用されます。

4)セカンドオピニオンを受ける

(1)医師に伝えたいこと、聞きたいことを整理しておく

セカンドオピニオンの医師に伝えたいこと、聞きたいことを整理して臨みましょう。これまで、どのような検査を行って担当医にどのように言われたかや、質問事項などを事前にメモしてから行くと、限られた時間を有効に使うことができます。

何を質問すればよいのか分からないときは、当日までにがん相談支援センターに相談して情報を整理してもらうのもよいでしょう。

なお、セカンドオピニオンの結果については、報告書などの文書で入手できることが多いようです。セカンドオピニオンの医師から当日に手渡されたり、後日担当医に郵送されたりすることがあります。報告書をもらえるのかどうかについて、気になる場合は病院に聞いてみてください。

(2)信頼できる人に同行してもらう

できればひとりではなく、信頼できる人に同行してもらいましょう。そうすることで、よりリラックスしてセカンドオピニオンに臨むことができ、また自分でうまく説明したり、質問したりできない場合は、代わりに対応してもらうこともできます。

5)結果を現在の担当医に報告する

現在の担当医に、セカンドオピニオンを受けた結果を報告します。そして、それを踏まえて、これからの治療方針について再度話し合いましょう。

セカンドオピニオンの結果、転院して治療を受けたいと思うかもしれません。そのときは、まず転院が可能かどうかを確認します。可能な場合は、現在の担当医に転院の意向を伝え、あらためて紹介状など必要書類の準備をお願いすることになります。

3.その他関連して知っておきたいこと

インターネットや書籍などの医療情報について

インターネットや書籍などには、信頼できる医療情報もある一方で、効果が科学的に証明されていない治療に関する情報もあるため、慎重な確認が必要です。情報の取捨選択に迷ったときは、ひとりで悩まず担当医やがん相談支援センターにご相談ください。

4.参考資料

- 厚生労働省ウェブサイト.がん診療連携拠点病院等「がん診療連携拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康局長通知)(令和4年8月1日);2022年(閲覧日2024年5月30日)https://www.mhlw.go.jp/

作成協力