1.たばこががんを引き起こす仕組み

たばこの煙の中には、たばこそのものに含まれる物質と、たばこに含まれる物質が不完全燃焼することによって生じる化合物、あわせて約5,300種類の化学物質が含まれており、この中には約70種類の発がん性物質も含まれています。これらの有害な物質は、たばこを吸うとすぐに肺に届き、血液を通じて全身の臓器に運ばれ、DNAに傷をつけるなどしてがんの原因となります。

日本の研究では、がんになった人のうち、男性で約24%、女性で約4%はたばこが原因だと考えられています。また、がんで亡くなった人のうち、男性で約30%、女性で約5%はたばこが原因だと考えられています。

がんの予防には、喫煙しないことが最も効果的です。しかし、現在喫煙しているとしても、これから禁煙することによって、がんになることや、がんで亡くなること、その他の病気になるリスクを下げることができます。さらに、周りの人の健康への影響も少なくすることができます。

なお、喫煙を始める年齢が若いほど、健康への影響が大きくなります。低年齢からの喫煙は、喫煙年数が長くなり、生涯の喫煙本数も多くなることによって、がんなどの病気にかかりやすくなります。

2.たばこと関連のあるがん

たばことがんの関連については数多くの研究が行われ、国際機関の報告書としてもまとめられています。この中で、喫煙は、喫煙している本人でも、喫煙している本人以外の周りの人でも、肺がんをはじめとするさまざまながんの原因となると結論付けられています。

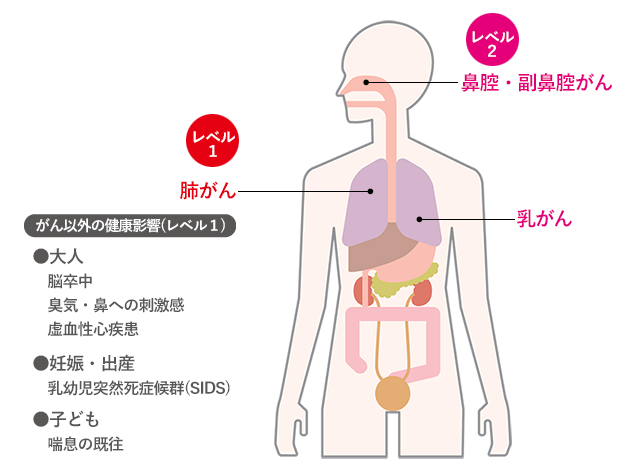

厚生労働省は、国際機関による報告と、日本人を対象にした研究報告から、喫煙と病気の因果関係(喫煙しないことによって、病気の発生を減らすか、遅らせることができること)を、レベル1~4の4段階で判定しました。このうち、がんとの因果関係が明らかなものは「レベル1」、十分ではないものの因果関係があると考えられているものは「レベル2」とされています。「レベル3」「レベル4」は、因果関係があることを推定するのに不十分、または因果関係がないことを示唆しているとされています。

1)喫煙している本人がなりやすいがん

喫煙している本人がなりやすいがんとして、がんとの因果関係が明らかな「レベル1」と判定されたのは、鼻腔・副鼻腔がん、口腔・咽頭がん、喉頭がん、食道がん、肺がん、肝臓がん、胃がん、膵臓がん、子宮頸がん、膀胱がんです(図1)。

鼻腔・副鼻腔がんや膀胱がんなどは、他のがんに比べてかかる人が少なく、研究も多くはありませんが、喫煙年数が長いほど、また1日の喫煙本数が多いほど、がんになりやすい傾向があります。なお、胃がんはピロリ菌、肝臓がんは肝炎ウイルス、子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの感染も主な原因とされています。

喫煙は、がんだけでなく、狭心症、心筋梗塞、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など、さまざまな病気の原因にもなります。さらに、喫煙している本人だけでなく、周りの人にも肺がんなどの健康被害を引き起こすことが分かっています。

2)周りの人がなりやすいがん

喫煙している本人以外がたばこの煙にさらされることを「受動喫煙」と呼びます。受動喫煙には、喫煙者が吸うたばこの煙(主流煙)と、たばこが燃えている部分から出る煙(副流煙)の両方が含まれます。主流煙の中に含まれる化学物質は、副流煙や喫煙者が吐き出す煙の中にも含まれています。さらに副流煙は、燃焼温度が低く、フィルターを通さないことから、主流煙よりも有害な物質を多く含んでいます。

そのため受動喫煙は、喫煙しない周りの人の健康へも影響を及ぼします。受動喫煙とがんとの因果関係が明らかな「レベル1」と判定されたのは、肺がんです。また、十分ではないものの、受動喫煙とがんとの因果関係があると考えられる「レベル2」と判定されたのは、鼻腔・副鼻腔がん、乳がんです(図2)。

また受動喫煙は、がんのほかにも、虚血性心疾患、脳卒中など、健康への影響があることが明らかになっています。

3.がんの治療や生活にたばこが及ぼす影響

喫煙を続けることは、治療の効果を下げる原因になると考えられています。手術を受ける場合には、麻酔の効きが悪くなるだけでなく、創感染や肺炎などの合併症が起こりやすくなります。また、薬物療法や放射線治療の効果が下がることも報告されています(表1)。一方で、禁煙することによって、手術の合併症が起こるリスクを下げることができ、治療の効果が下がることを防ぐことができます。

さらに、がんと診断された人が喫煙することは、再発・転移とは別に、新たに発生するがん(二次がん)の原因となることが明らかになっています。また、二次がんになるリスクは、喫煙量の増加に伴って高まることが報告されています(表1)。しかし、がんの診断後に禁煙した人は、喫煙を続けた人と比較して、二次がんが発生するリスクが下がることが報告されています。

| 評価(判定) | 悪影響 | |

|---|---|---|

| レベル1 | 科学的証拠は、因果関係を 推定するのに十分である |

再発・転移とは別に、 新たに発生するがん(二次がん)、 肺がん患者の予後の悪化 |

| レベル2 | 科学的証拠は、因果関係を 示唆しているが十分ではない |

がん患者全体の予後の悪化、 がんの再発、治療効果の低下 |

禁煙には、その他にも長期的な健康上のメリットが多くあります。喫煙している場合には、治療が始まる前に少しでも早く禁煙しましょう。なお、手術までに禁煙できていないときには、医師の判断で手術が延期されることもあります。

たばこには依存性があるため、自分の力だけではやめたくてもやめられない場合もあります。日本では、保険診療で禁煙治療を受けることができます。がんと診断された人で、禁煙治療を希望する場合は、まずはがんの治療の担当医に相談しましょう。禁煙治療の詳細については、関連情報をご覧ください。

4.禁煙の効果

禁煙には、健康上のメリットが多くあります。短いものでは、禁煙してから20分以内に健康上の好ましい変化が現れます。また、長期的な健康被害の可能性も大幅に下がります。

がんについては、禁煙してから10年後には、肺がんになるリスクが喫煙者に比べて約半分に下がり、口腔がん、食道がん(扁平上皮がん)、胃がん、喉頭がん、膀胱がん、子宮頸がん(扁平上皮がん)になるリスクも下がることが報告されています。

5.関連リンク・参考資料

1)関連リンク

国立がん研究センターでは、厚生労働省より2016年に公表された「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」(通称、「たばこ白書」)、および2020年に全面施行された改正健康増進法の要点をとりまとめたリーフレットを作成し、公表しています。

たばこの基礎知識、喫煙による健康被害、たばこ規制や対策、禁煙支援、受動喫煙防止などに関する情報が掲載されています。

文部科学省では、学校のがん教育において効果的な指導が行えるように、補助教材を作成しています。さらに、スライド資料や映像教材、ワークシートなども公開されています。

2)参考資料

- 厚生労働省ウェブサイト.喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書;2016年(閲覧日2022年8月25日)https://www.mhlw.go.jp/

- 厚生労働省ウェブサイト.受動喫煙対策(閲覧日2022年8月25日)https://www.mhlw.go.jp/

- 厚生労働省ウェブサイト.たばこと健康に関する情報ページ(閲覧日2022年8月25日)https://www.mhlw.go.jp/

- Inoue M, et al. Burden of cancer attributable to modifiable factors in Japan in 2015. Global Health Medicine. 2022; 4(1): 26-36.

| 2022年08月30日 | 全体の構成を変更し、タイトルを「がんの発生や治療へのたばこの影響」に変更しました。また、「3. がんの治療や生活にたばこが及ぼす影響」にがんの治療へのたばこの影響を追加しました。 |

| 2020年05月29日 | 「6.加熱式たばこ」「10.受動喫煙を防ぐための取り組み」を追加し、統計情報など全体を更新しました。 |

| 2019年07月24日 | 用語集へのリンクを追加しました。 |

| 2017年10月16日 | 「がんの発生原因」から「がんの発生原因と予防」に移動しました。 |

| 2017年10月05日 | 「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書(平成28年8月)」より内容の更新をし、タイトルを「喫煙とがん」から「たばことがん もっと詳しく知りたい方へ」に変更しました。 |

| 2009年01月09日 | 更新しました。 |

| 2001年07月06日 | 掲載しました。 |