1.腎臓について

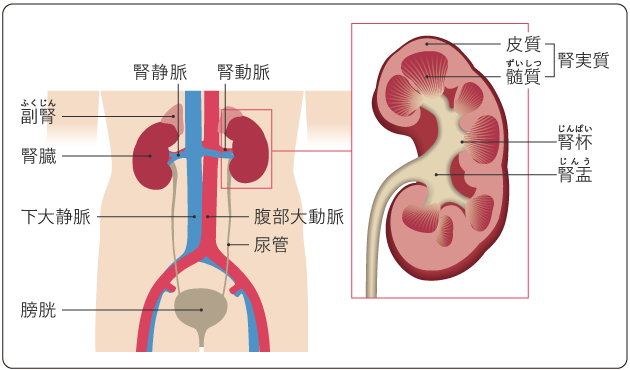

腎臓は、ソラマメのような形をした、成人の握りこぶしよりもやや大きい臓器です。ちょうど肋骨の下端あたりの高さの腹部に、左右1つずつあります。胃や腸などのある腹腔より背中側にある、後腹膜という場所に位置しています(図1)。

腎臓の主な働きは、血液をろ過して尿をつくることです。尿は、腎臓の腎実質という場所でつくられ、腎盂に集められたあと、尿管を通って膀胱へと送られます。また、腎臓は血圧のコントロールや造血に関するホルモンの生成およびビタミンDの活性化なども行っています。

2.腎臓がん(腎細胞がん)とは

腎臓がんは、腎臓の細胞ががん化したもので、腎がんともいいます。このうち、腎実質の細胞ががん化して悪性腫瘍になったものを腎細胞がんといいます。同じ腎臓にできたがんでも、腎盂にある細胞ががん化したものは「腎盂がん」と呼ばれ、腎細胞がんとは区別されます。これは、腎細胞がんと腎盂がんでは、がんの性質や治療法が異なるためです。なお、腎臓がんのほとんどが腎細胞がんであるため、一般的に「腎臓がん」とは腎細胞がんのことをいいます。このページでは、腎細胞がんについて解説します。

腎細胞がんは、さまざまな部位や臓器に転移する可能性がありますが、特に転移しやすい部位は肺です。骨、肝臓、副腎や脳などに転移することもあります。

3.症状

がんが初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。そのため、小さいうちに発見される腎細胞がんは、健康診断や、他の病気が疑われたために行う検査などで偶然に発見されるものがほとんどです。肺や骨、肝臓、脳に転移したがんが先に見つかり、詳しく検査した結果、腎細胞がんが見つかることも少なくありません。

腎細胞がんが大きくなると、血尿が出たり、背中・腰の痛み、腹部のしこり、足のむくみ、食欲不振、吐き気や便秘、おなかの痛みなどが生じたりすることもあります。

転移に伴う症状としては、肺への転移では、胸の痛み、咳、血痰など、骨への転移では、骨の痛み、骨折など、脳への転移では、頭痛・片側の運動麻痺などが見られます。また、がんが全身へ広がると、発熱、倦怠感、体重減少などの全身症状があらわれます。気になる症状がある場合には、早めに泌尿器科を受診することが大切です。

| 2023年06月27日 | タイトルを「腎臓がん(腎細胞がん)」に変更し、「2.腎臓がん(腎細胞がん)とは」を更新しました。 |

| 2022年10月31日 | 「腎癌診療ガイドライン2017年版 2020年アップデート内容」「泌尿器科・病理・放射線科 腎癌取扱い規約 第5版」より、内容を更新しました。 |

| 2019年06月20日 | 「腎腫瘍〈小児〉」へのリンクを追加しました。 |

| 2018年07月31日 | 「4.組織型分類」から「4.組織型分類(がんの組織の状態による分類)」へタイトルを変更しました。 |

| 2017年12月25日 | 「腎癌診療ガイドライン2017年版」より、内容の更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2013年11月22日 | タブ形式への移行と内容の更新をしました。 |

| 2006年10月01日 | 更新しました。 |

| 1997年03月24日 | 掲載しました。 |