1.脳、神経膠細胞について

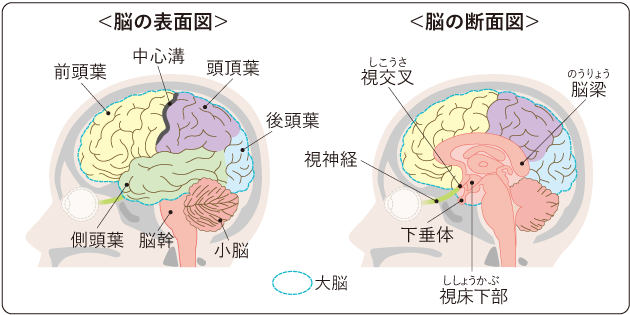

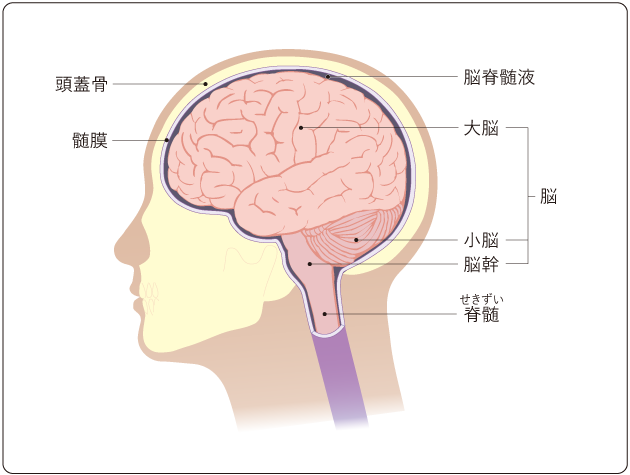

脳は、頭蓋骨とその内側をおおう髄膜によって守られ、脳の周りを流れている脳脊髄液の中に浮かんでいます(図1)。

脳は大脳、小脳、脳幹に分けることができ、脊髄を加えて中枢神経系と呼ばれます。

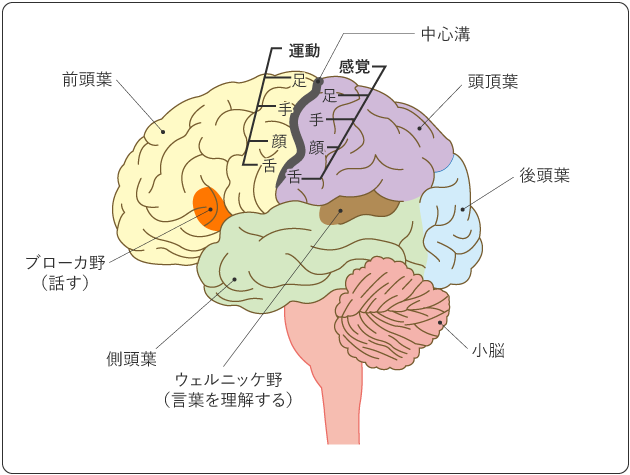

大脳はさらに、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉などからなり(図2)、それぞれが異なる働きをしています。

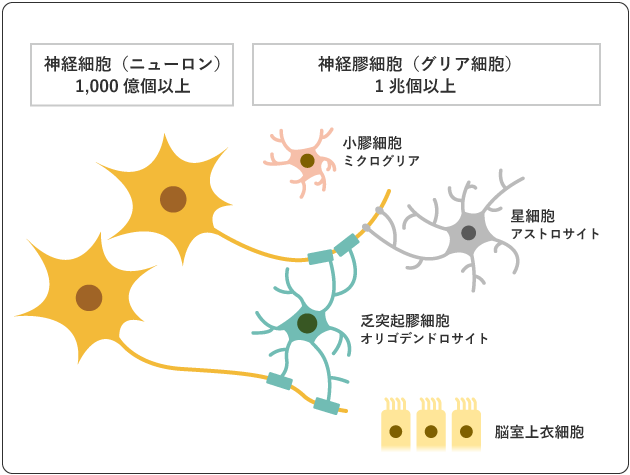

脳には、情報の伝達と処理を行う神経細胞(ニューロン)が1000億個以上あり、それらを支える神経膠細胞(グリア細胞)が1兆個以上存在します。神経膠細胞には、星細胞(アストロサイト)や乏突起膠細胞(オリゴデンドロサイト)、小膠細胞(ミクログリア)、脳室上衣細胞があり、これらが脳・脊髄を構成しています(図3)。神経膠細胞には、神経細胞の位置を固定して栄養を送る役割に加え、神経伝達物質を取り込む役割、血液中の有害物質が脳内に侵入するのを防ぐ仕組み(血液脳関門)を作る役割などがあります。

2.神経膠腫(グリオーマ)とは

神経膠腫は、悪性の脳腫瘍の1つです。

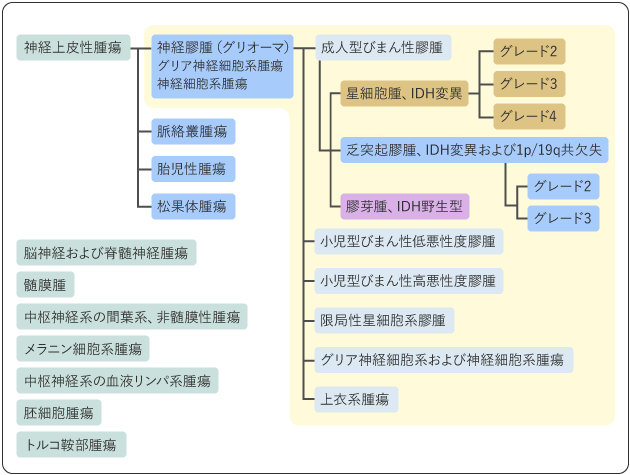

脳や脊髄を構成する神経細胞や神経膠細胞は、まだ役割が定まっていない(分化度の低い)神経上皮細胞を起源としています。この神経上皮細胞由来の脳腫瘍を神経上皮性腫瘍といいます。神経上皮性腫瘍はさらに細かく分類され、その代表的なものが神経膠細胞から発生する神経膠腫(膠腫)で、グリオーマとも呼ばれます(図4)。

3.症状

神経膠腫が大きくなると、腫瘍の周りには血流の変化や炎症などにより脳浮腫(脳のむくみ)が生じます。腫瘍や脳浮腫によって脳の機能が影響を受けることで、さまざまな症状が起こります。

脳腫瘍や脳浮腫による症状は、頭蓋骨内部の圧力が高まるために起こる頭蓋内圧亢進症状と、腫瘍ができた場所の脳の機能が障害されて起こる局所症状(巣症状)に分けられます。以下に示すような症状がある場合や続く場合は、軽い症状のときでもすぐに脳神経外科や脳神経内科(神経内科)を受診するようにしてください。

神経膠腫を含む脳腫瘍自体はまれな病気ですが、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)、外傷性脳損傷(外部からの衝撃によって脳にダメージを受けること)、脳炎など他の緊急性の高い疾患でも同様の症状が出ることがあります。感じたことのない違和感や症状に気付いたときには、速やかに受診しましょう。

1)頭蓋内圧亢進症状

脳は頭蓋骨に囲まれた閉鎖空間にあるため、腫瘍ができると頭蓋の中の圧力が高くなります。これによって現れる頭痛、吐き気、意識障害などの症状を頭蓋内圧亢進症状といいます。人間の頭蓋内圧は睡眠中にやや高くなることから、朝起きたときや昼寝のあとに症状が強く出ることがあります。

2)局所症状(巣症状)

運動や感覚、思考、言語などのさまざまな機能は、脳内で担当する部位が決まっています。脳の中に腫瘍ができると、腫瘍や脳浮腫の影響を受けてその部位の機能が障害され、局所症状として現れます。表1は、腫瘍のできた場所ごとの主な機能と局所症状の例です。

| 腫瘍の場所 | 主な機能 | 局所症状の例 |

|---|---|---|

| 前頭葉 | 思考、感情、判断力、集中力、 言語を発する役目、 運動をつかさどる |

腫瘍とは反対側の(脳の右側に腫瘍がある場合は左半身、左側にある場合は右半身の)運動麻痺(片麻痺)、 言葉を理解できるがうまく話せなくなる(運動性失語)、 性格変化・自発性低下、 年月日や場所が分からなくなる(認知機能の低下)、 集中力低下、記憶力低下、てんかん発作(けいれん) |

| 側頭葉 | 言語の理解、記憶、視覚や 聴覚などの認知機能 |

言葉を聞いて理解することが難しくなる、 優位半球※が障害されると発話は流暢にできるが 言葉の言い誤りが多くなることがある(感覚性失語)、 腫瘍とは反対側の視野が左右両方の目で欠ける(同名半盲)、 てんかん発作(意識消失・変な臭いを感じる幻嗅) |

| 頭頂葉 | 脳に入力された情報を統合して 分析をする 高次機能、顔手足の感覚 |

腫瘍とは反対側のしびれ・感覚障害、 読み書きができなくなる(失読・失書)、 計算ができなくなる(失算)、 左右を判断できなくなる、 指の名前(親指・人さし指・中指など)が言えなくなる、 左右片方の刺激を認識できなくなる(半側空間失認) |

| 後頭葉 | 視覚 | 腫瘍とは反対側の視野が左右両方の目で欠ける(同名半盲) |

| 視床下部 | 意識、体温、食欲、睡眠、 体の水分量や塩分量の調節 |

意識障害、 尿の濃度がうまく調節できなくなり 尿の量が増える(尿崩症)、 肥満、体温調節の異常、 視交叉・視神経の圧迫による視力・視野障害 |

| 視床 | 感覚、痛覚、視覚、聴覚、 味覚などの情報を中継して大脳に送る |

意識障害、運動麻痺(片麻痺)、 手足のしびれや感覚の異常 |

| 脳幹 | 意識、呼吸、循環などを調節して 生命を維持する 全身の感覚や運動をつかさどる |

顔面や手足の運動麻痺・感覚障害、 物が二重に見える(複視)、 顔面神経麻痺、 食べた物が飲み込みにくくなる(嚥下障害)、 聴力障害 |

| 小脳 | 体のバランスをとる 運動をコントロールする |

細かな動きができない協調運動障害(運動失調)、 ふらつきやめまい、歩行障害 |

| 脳神経 | 脳から出る末梢神経で左右12対の 脳神経がさまざまな働きをする: 嗅神経・視神経・動眼神経・ 滑車神経・三叉神経・外転神経・ 顔面神経・聴神経・舌咽神経・ 迷走神経・副神経・舌下神経 |

視力・視野障害(視神経の障害)、 目の動きが悪くなり物が二重に見える (動眼神経や外転神経の障害)、 顔のしびれや感覚低下(三叉神経の障害)、 聴力低下・耳鳴り・めまい(聴神経の障害)、 嚥下障害(舌咽神経の障害) |

| 脊髄 | 脳から続く神経線維の束で、 全身の感覚を脳に伝え、脳からの 指令を手足や体の各部分に伝える |

手足のしびれや麻痺 |

| 2025年12月26日 | 「脳腫瘍診療ガイドライン 成人脳腫瘍編 2024年版」「脳腫瘍取扱い規約 第5版」より、内容を更新しました。 |

| 2023年10月20日 | 「脳腫瘍診療ガイドライン 1.成人脳腫瘍編・2.小児脳腫瘍編 2019年版」より内容を更新しました。 |

| 2019年05月13日 | 関連情報として「脳腫瘍(成人)」へのリンクを追加しました。 |

| 2018年07月27日 | 「脳腫瘍診療ガイドライン1 2016年版」「臨床・病理 脳腫瘍取扱い規約 第4版,2018年」より、内容の更新をしました。4タブ形式に変更しました。 |

| 2017年08月21日 | 掲載準備中として、公開を中止しました。 |

| 2006年10月01日 | 内容を更新しました。 |

| 1997年08月23日 | 掲載しました。 |