1.頻尿や尿漏れなどについて

がんそのものやがんの治療によって、尿を膀胱にためておくことが難しくなり、頻尿(尿の回数が多い)、尿意切迫感(突然起こる我慢できないような強い尿意)、尿漏れ(尿失禁、尿が漏れる)などの症状が出ることがあります。

頻尿には、昼間の尿の回数が多い昼間頻尿と、夜間に多い夜間頻尿があり、目安としては日中8回以上、夜間2回以上の排尿のある状態をいいます。頻尿と尿意切迫感は、同時に起こることの多い症状です。

頻尿や尿漏れは日常生活、特にクオリティ・オブ・ライフ(QOL:生活の質)に影響を与えます。症状の原因や程度に合わせた対処の方法がありますので、遠慮せずに医師や看護師に相談しましょう。

2.原因

頻尿や尿漏れは、加齢などに伴い多くの人が経験する症状で、その原因は特定しづらいことも少なくありません。膀胱炎や前立腺炎などがん以外の病気などの影響で起こることも多いですが、がんそのものや、がんの治療によって起こることもあります。

がんによるものとして、膀胱やその周りにできたがんが膀胱を圧迫することや、がんが排尿に必要な神経や筋肉に広がって、膀胱をうまく収縮させることができなくなることなどがあります。また、脳腫瘍によって脳の排尿をコントロールする部分に障害が生じると、頻尿や尿漏れの原因になることがあります。

がんの治療によるものとしては、前立腺がんや子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、直腸がんなどの手術で排尿に関わる神経に傷がつき、排尿がうまくコントロールできなくなることがあります。このほか、放射線治療や薬物療法の影響で膀胱炎になり、排尿障害につながることもあります。

3.頻尿や尿漏れがあるときには

頻尿や尿漏れがあるときは、担当医に連絡して、病院に行ったほうがよいか確認しましょう。担当医から泌尿器科の受診を勧められることもあります。

受診した場合は、自覚症状や排尿の状況などを確認して、原因を調べます。必要に応じて、トイレに行った時間や尿の量などを詳しく記録して調べたり、膀胱内に残っている尿の量を超音波検査や導尿(カテーテルという細い管を尿道口から挿入して尿を体の外に出すこと)で調べたりすることもあります。

このような検査を行った上で、原因や症状の程度に応じて、トイレに行く間隔を調整したり、排尿に関する筋肉を鍛えたりなど、生活の中でできる工夫を取り入れます。また、薬による治療を行うこともあります。

がんの手術後の頻尿や尿漏れは、多くの場合時間とともに改善するため、生活の中でできる工夫を取り入れながら様子をみることが一般的です。しかし、漏れる量が多いなど、生活に支障が生じる場合には、コラーゲンを尿道に注入したり、人工尿道括約筋手術を行ったりすることもあります。

服用している薬の副作用が原因と考えられる場合には、服薬の中止や、同じ効果をもつ別の薬への変更を検討することもあります。このような場合は、医師から指示がありますので、自分の判断で薬を飲むのをやめたり、別の薬に変えたりするのはやめましょう。

まずは状況や原因を確かめることが大切です。気になる症状がある場合には、担当医に相談しましょう。

4.本人や周りの人ができる工夫

日常生活を送りやすくするさまざまな工夫をまとめました。

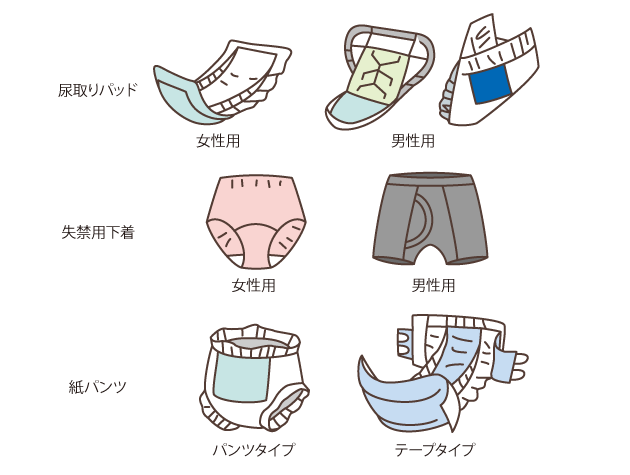

尿漏れのケア用品を利用する

尿が漏れる場合には、尿取りパッドや失禁用下着などのケア用品を利用しましょう。

尿取りパッドには、形や吸収できる水分量などが異なるさまざまな選択肢があります。夜用、昼用などの時間帯や、男性用、女性用などの性別に特化した製品もあります。尿漏れの程度や交換する頻度など、体の状態や生活のリズムに合うものを選びましょう。厚手で安心感のあるもの、薄くて目立たないもの、消臭効果の高いものなど、商品の特徴を理解して比較し、外出するとき、家でくつろぐとき、眠るときなど、用途により使い分けるとよいでしょう。

ケア用品には、尿取りパッドのほか、通常の下着と同様に洗濯をして繰り返し使用できる布製の失禁用下着や、おしり全体を包み込む紙パンツ(大人用オムツ)などもあります。店頭やインターネットなどで、使いやすいもの、管理しやすいものを探してみましょう。

生活習慣を見直す

水分を必要以上に取らない、アルコールやカフェインを控える、定期的にトイレに行く習慣を付ける、便秘を予防する、禁煙する、適正体重を目指して減量する、適度な運動をするなどの生活習慣により、頻尿や尿漏れが改善することがあるといわれています。

水分については、自己判断で極端に控えることのないよう、自分の場合はどの程度の量が適正か、担当の医師に確認してみましょう。また、年齢やほかの疾患などのため、自分でトイレに定期的に行くことが難しい場合は、周りの人にサポートを頼みましょう。

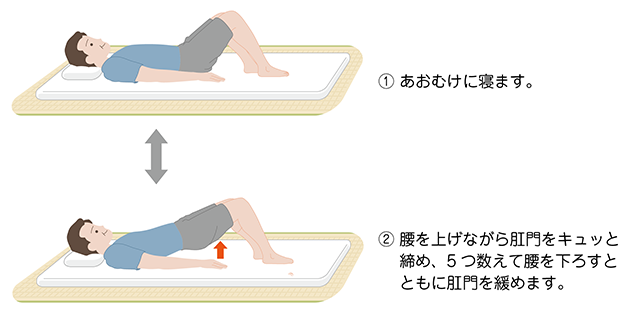

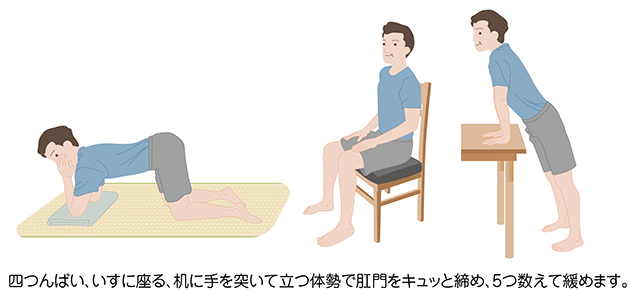

骨盤底筋体操をする

骨盤底筋とは、肛門や尿道などを締める筋肉の集まりです。骨盤底筋を鍛えると、尿漏れや頻尿の改善に効果があります。

骨盤底筋体操は、骨盤底筋を鍛えるために行う体操です。あおむけや四つんばいなどの体勢を取り、意識して肛門をキュッと締め、5つ数えて緩めるという動作を繰り返します。このとき、腹筋に力が入らないように気を付けましょう。1セット10~20回程度を1日4セットが目安です。

骨盤底筋を鍛える方法には、このほかにもさまざまなものがありますので、医師や看護師などの医療者に相談し、自分の生活に取り入れやすく、続けられそうなものを選びましょう。

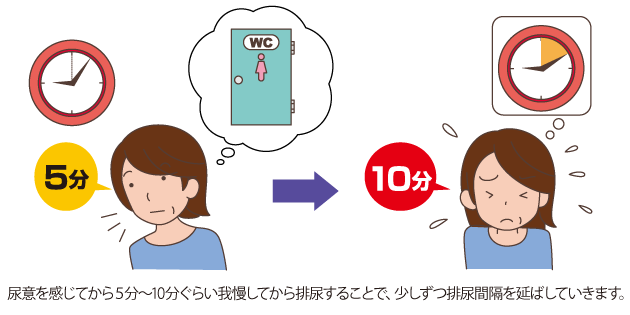

膀胱訓練をする

排尿の間隔を広げ、トイレに行く回数を減らせるように、膀胱にためられる尿量を増やす訓練を膀胱訓練といいます。

この訓練では、尿意を感じてから5分~10分くらい我慢してから排尿することにより、少しずつ排尿の間隔を広げることを目指します。トイレに行った時間を記録しながら行うと変化が分かりやすく、より高い効果が期待できます。

膀胱訓練に効果があるかどうかは、頻尿や尿漏れの原因にもよります。自分に合った方法か、具体的にどのように行ったらよいかなど、まずは担当医に相談してみましょう。

排尿日誌を付ける

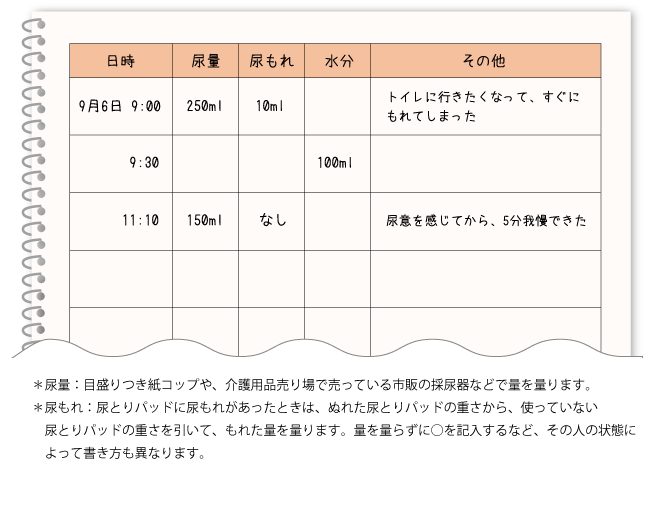

排尿日誌は、市販のノートなどにトイレに行った時間や尿の量などの状況を記録するものです。記録を付けることで、自分の排尿の状況を客観的に把握することができ、対処の方法を考えるヒントにもつながります。記載する内容や期間については、症状などによって異なるため、担当医に相談しましょう。

排尿日誌を付けると、症状や状況を担当医に正確に伝えることができます。自分に合った治療法を見つけることにもつながるため、治療方針を決める前に、医師から作成を指示されることもあります。

その他の工夫

その他の日常生活を送りやすくする工夫としては、以下のようなものがあるとされています。これらを参考に、医師や看護師にも相談しながら、自分に合うよい方法を探していきましょう。

- 夜間頻尿の場合は、夕方に散歩などの軽い運動をする、クッションなどで足の位置を少し高くして30分以内の昼寝をする。

- 腹圧がかかると尿が漏れる場合は、重い物を持ち上げるときや、くしゃみや咳などをするときに気を付ける。

- 体が冷えるとトイレが近くなる場合は、暖かい下着などを着用し腰周りを冷やさないようにする。

- 夜間にトイレが近い場合は、トイレまでの通り道を整えておく。

- 外出するときは、トイレのある場所を事前に確認しておく。

5.こんなときは相談しましょう

尿の回数が多く痛みを伴う、尿の色が濁っている、残尿感がある(排尿した後も尿が残っているような感じがする)、体温が高い、腰の辺りに響くような痛みがあるなどの症状がみられる場合は、感染症の疑いがあります。すぐに担当医に連絡し、病院に行ったほうがよいか確認しましょう。頻尿や尿漏れの症状が急激に悪化し、強い痛みや血尿などの症状を伴う場合も同様です。

また、たとえ症状が軽くても、頻尿や尿漏れは日常生活に大きな影響を与えるものです。我慢せずに医師や看護師に相談して、対処の方法を探していきましょう。

受診する際には、いつから、どんな症状があるのか伝えます。飲んだ水分の量やトイレに行った回数、時間などを記録した排尿日誌をつけている場合は、持参しましょう。

6.「頻尿・尿漏れ」参考文献

- 日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン委員会編.がん患者の泌尿器症状の緩和に関するガイドライン2016年版,金原出版.

- 日本緩和医療学会編.専門家をめざす人のための緩和医療学 改訂第3版.2024年,南江堂.

- 日本排尿機能学会 過活動膀胱診療ガイドライン作成委員会編.過活動膀胱診療ガイドライン第3版.2022年,リッチヒルメディカル.

- 日本排尿機能学会 夜間頻尿診療ガイドライン作成委員会編.夜間頻尿診療ガイドライン 第2版.2020年,ブラックウェルパブリッシング.

- 日本排尿機能学会 女性下部尿路症状診療ガイドライン作成委員会編.女性下部尿路症状診療ガイドライン 第2版.2019年,リッチヒルメディカル.

- 日本泌尿器科学会編.男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン.2017年,リッチヒルメディカル.

- 日本がんサポーティブケア学会編.JASCCがん支持医療ガイドシリーズ 患者さんのためのがんのリハビリテーション診療Q&A.2023年,金原出版.

- 日本リハビリテーション医学会 がんのリハビリテーション診療ガイドライン改訂委員会編.がんのリハビリテーション診療ガイドライン 第2版.2019年,金原出版

- 日本がんリハビリテーション研究会編.がんのリハビリテーション診療ベストプラクティス 第2版.2020年,金原出版.

- 西智弘ほか編,森田達也ほか監.緩和ケアレジデントマニュアル 第2版.2022年,医学書院.

※本ページの情報は、「『がん情報サービス』編集方針」に従って作成しています。十分な科学的根拠に基づく参考資料がない場合でも、有用性が高く、身体への悪影響がないと考えられる情報は、専門家やがん情報サービス編集委員会が評価を行ったうえで記載しています。

作成協力