1.脳について

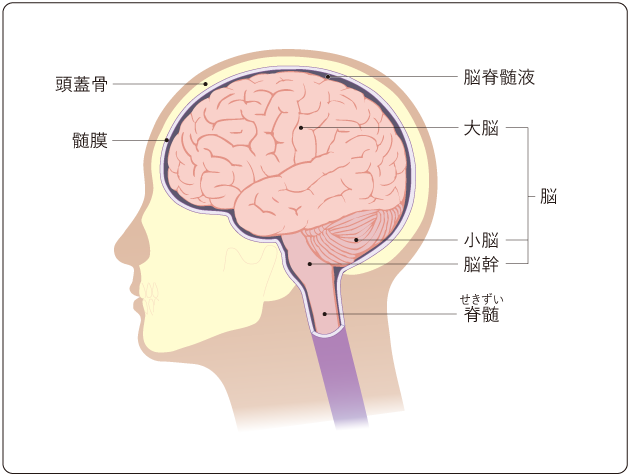

脳は、脳を保護する骨である「頭蓋骨」に囲まれた臓器です。髄膜に包まれ、脳の周りを流れている「脳脊髄液」の中に浮かんでいます(図1)。

脳は大脳、小脳、脳幹に分けることができ、脊髄を加えて中枢神経系と呼ばれます。脳からは、脳神経と呼ばれる12対の末梢神経が出ていて、脳と脊髄の外側は髄膜でおおわれています。

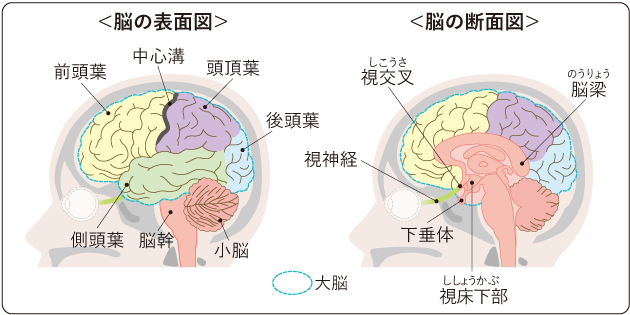

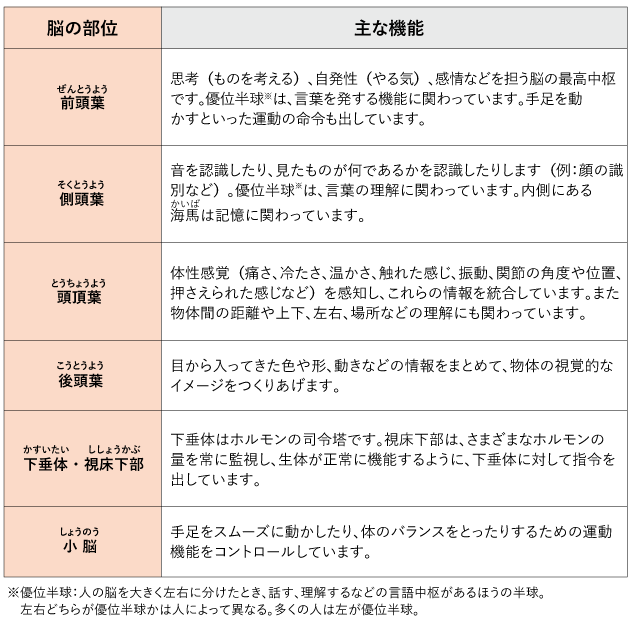

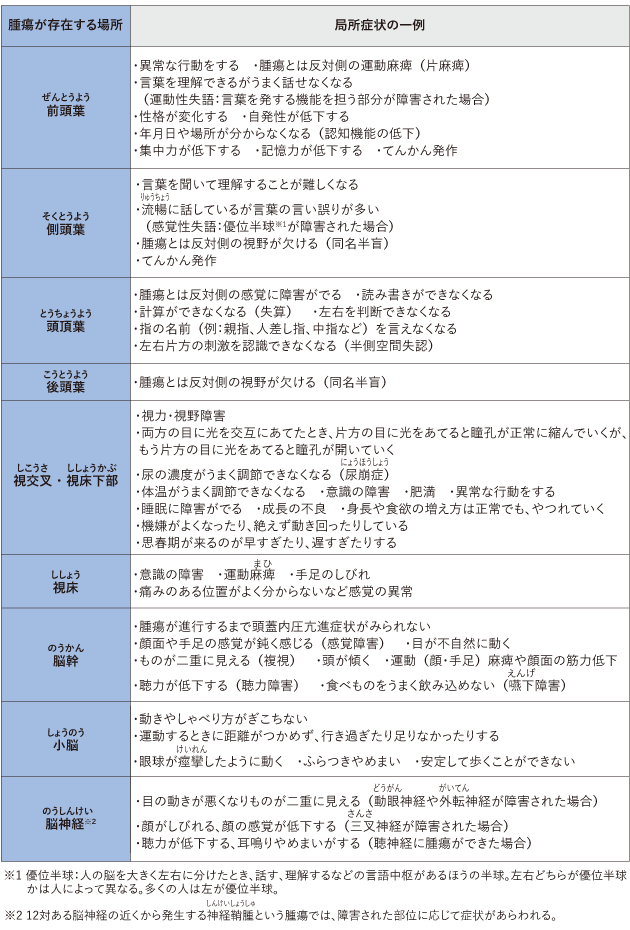

大脳は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉などに分けられ(図2)、それぞれが異なった機能を担っています(表1)。

脳には、神経細胞(ニューロン)と神経膠細胞(グリア細胞)があります。神経細胞は、目・耳・鼻などの感覚器や、内臓、筋肉などと最終的につながっていて、体のいろいろな情報伝達に重要な役割を果たしています。一方、神経膠細胞は、神経細胞や神経線維の位置を固定して保護する働きがあり、神経細胞に栄養を供給したり、情報伝達に必要な物質を伝えたりするなどの役割を果たしています。

2.脳腫瘍とは

脳腫瘍とは、頭蓋骨の中にできる腫瘍の総称で、各部位からさまざまな種類の腫瘍が発生します。脳腫瘍は原発性脳腫瘍と転移性脳腫瘍の2つに分けられます。

2023年6月現在、最新版の2021年WHO分類(WHO:World Health Organization)に基づく診療ガイドラインが発表されていないため、以下の分類は2016年WHO分類に基づいています。

1)原発性脳腫瘍

原発性脳腫瘍は、脳の細胞や脳を包む膜、脳神経などから発生した腫瘍です。組織診検査や遺伝子検査によって150種類以上に分類され、脳腫瘍の性質や患者個々の状態に合わせて治療が行われます。

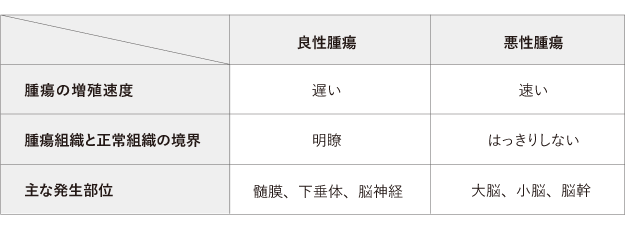

また、原発性脳腫瘍は、良性腫瘍と悪性腫瘍に分けられます。増殖が速く、周辺の組織にしみ込んでいくように広がって(浸潤)、正常組織との境界がはっきりしない腫瘍は悪性で、主に大脳、小脳、脳幹などの脳実質(神経細胞や神経膠細胞などからなる脳の実質の部分)に生じます。一方、増殖が遅く、正常組織との境界が明瞭な腫瘍は良性の場合が多く、主に脳実質外の組織(髄膜、下垂体、脳神経など)に生じます(表2)。

主な原発性脳腫瘍として、以下があげられます。

神経膠腫(グリオーマ)

脳実質を形成する神経細胞(ニューロン)と神経膠細胞(グリア細胞)のうち、神経膠細胞が腫瘍化したものです。原発性脳腫瘍のうち、髄膜腫に次いで多く見られます。神経膠腫は細胞の種類により、星細胞腫、乏突起膠腫に大きく分けられます。最も多く見られるのは星細胞腫で、悪性度の高い膠芽腫(グリオブラストーマ)などがあります。

中枢神経系原発悪性リンパ腫

脳には明らかなリンパ組織がありませんが、脳から発生した悪性リンパ腫を中枢神経系原発悪性リンパ腫といいます。脳に悪性リンパ腫が見つかったときは、全身を調べて脳以外に病変がないことが確認されて初めて中枢神経系原発悪性リンパ腫と診断されます。

全身の悪性リンパ腫は、病理検査で「ホジキン細胞」などの特徴的な細胞が見られる「ホジキンリンパ腫」と、それ以外の「非ホジキンリンパ腫」に分類されます。一方、中枢神経系原発悪性リンパ腫は「非ホジキンリンパ腫」で、B細胞(リンパ球の一種)の特徴をもつものがほとんどです。

なお、中枢神経系原発悪性リンパ腫では、眼球内リンパ腫を合併する可能性があるため、眼および全身の精密検査が行われます。また中枢神経系原発悪性リンパ腫と診断されていても、数年たってから全身にリンパ腫が見られることがまれにあります。

髄膜腫

髄膜は頭蓋骨の内側にある脳を包んでいる3層構造の膜です(外側から、硬膜、クモ膜、軟膜といいます)。髄膜から生じる腫瘍を髄膜腫といい、原発性脳腫瘍の中では、最も多い腫瘍です。大部分の髄膜腫は良性ですが、まれに悪性腫瘍もあります。

下垂体腺腫

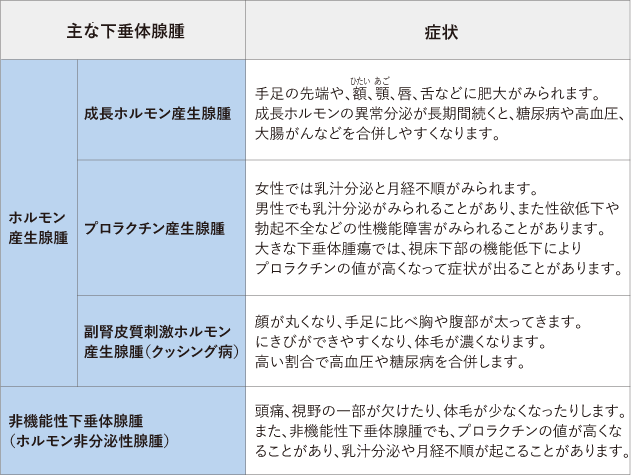

下垂体腺腫は、脳の中心部にある下垂体の一部が腫瘍化したものです。下垂体は、ホルモンの分泌に重要な役割を果たしています。下垂体腺腫は、以下の2つに分けられます。

- ホルモン産生腺腫

ホルモンを過剰に分泌する腫瘍(プロラクチン産生腺腫、成長ホルモン産生腺腫、副腎皮質刺激ホルモン産生腺腫[クッシング病]など) - 非機能性下垂体腺腫(ホルモン非分泌性腺腫)

ホルモンを分泌しない腫瘍

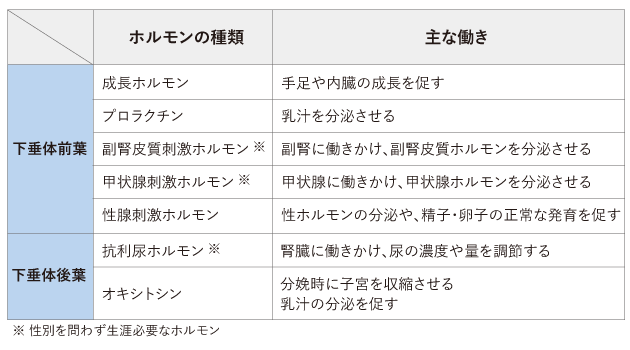

ホルモンとは、生体内の特定の器官の働きを調節するための情報伝達を担う物質で、ごく微量で作用します。ホルモンの中枢(重要な部分)である下垂体は、視床下部から指令を受けると、全身の各臓器に働きかけ、ホルモンの分泌を促します(表3)。

神経鞘腫

脳から出る神経は、それぞれ頭蓋骨の孔を通り抜けて、目や耳、舌などにつながっています。神経鞘腫は、これらの神経を取り巻いて支えている鞘のような組織(神経鞘)から生じた腫瘍です。発生部位は、聴神経である前庭神経が最も多く(聴神経鞘腫)、次いで三叉神経などに生じます。

頭蓋咽頭腫

下垂体と視神経の近くに生じる腫瘍です。小児に多く見られますが、大人にも発症します。

2)転移性脳腫瘍

転移性脳腫瘍は、他の臓器で生じたがんが、血液の流れによって脳に運ばれ、そこで増えることによって発生したものです。がんの種類としては、肺がんが約半数と多く、次いで、乳がん、大腸がんなどが多いとされています。

3.症状

脳腫瘍が脳に発生して大きくなると、腫瘍の周りには脳浮腫という脳のむくみが生じます。脳の機能は、腫瘍や脳浮腫によって影響を受けます。

脳腫瘍や脳浮腫による症状は、腫瘍によって頭蓋骨内部の圧力が高まるために起こる「頭蓋内圧亢進症状」と、腫瘍が発生した場所の脳が障害されて起こる「局所症状(巣症状)」に分けられますが、さまざまな症状が出る場合があります。軽い症状の場合は、見逃してしまいがちになりますが、思い当たる症状がある場合は、すぐに脳神経外科や脳神経内科(神経内科)を受診するようにしてください。

脳腫瘍自体はまれな病気ですが、脳梗塞や脳出血、認知症などほかの脳の病気が見つかる可能性も十分にあります。感じたことのない違和感や、自分の体に初めて起こった現象に気付いたときには、速やかに病院へ行きましょう。

1)頭蓋内圧亢進症状

脳は頭蓋骨に囲まれた閉鎖空間にあるため、腫瘍ができると頭蓋の中の圧力が高くなります。これによってあらわれる頭痛、吐き気、意識障害などの症状を、頭蓋内圧亢進症状といいます。人間の頭蓋内圧はいつも一定ではなく、睡眠中にやや高くなることから、朝起きたときに症状が強く出ることがあります。

腫瘍が大きくなると、髄液(脳脊髄液)の流れが悪くなり、脳の中の空洞(脳室)に過剰にたまって脳室が拡大する水頭症を起こすことがあり、緊急に治療が必要になります。

2)局所症状(巣症状)

運動や感覚、思考や言語などのさまざまな機能は、脳の中でそれぞれ担当する部位が決まっています。脳の中に腫瘍ができると、腫瘍や脳浮腫によってその部位の機能が障害され、局所症状が出現します(表4)。

3)脳腫瘍の種類と関連する症状

脳腫瘍の種類と関連する症状の特徴は以下の通りです。

神経膠腫(グリオーマ)

腫瘍の場所によってさまざまですが、膠芽腫のように麻痺などが短期間で急速に進むことがあります。

中枢神経系原発悪性リンパ腫

腫瘍の場所によってさまざまですが、急速に認知機能障害や麻痺などが進む可能性が高いです。

髄膜腫

腫瘍の場所によってさまざまですが、腫瘍が小さいうちは症状がありません。脳ドックや頭部外傷などでCTやMRI検査を行い、偶然見つかることもあります。腫瘍が大きくなると、運動麻痺や感覚障害、失語などの局所症状に加え、髄液の流れが悪くなって頭蓋の中にたまる水頭症や、腫瘍が周囲の組織を圧迫して生じる頭蓋内圧亢進症状が起こることがあります。

下垂体腺腫

下垂体は視神経の下にあるので、腫瘍が大きくなると視力・視野障害が起こることが多くあります。特に視野の外側が見えにくくなる両耳側半盲という症状が特徴的です。また、腫瘍の圧迫でホルモンの産生が障害され(下垂体機能低下症)、女性では月経不順が、男性では体毛が薄くなったり、性機能障害(性欲低下や勃起不全など)が見られたりします。抗利尿ホルモンの産生が障害されることで、尿が大量に出る尿崩症が起こることがあります。

また、下垂体腺腫では、腫瘍の種類(ホルモン産生腺腫とホルモン非分泌性腺腫に分類)や産生されるホルモンの違いにより、さまざまな症状が起こります(表5)。

神経鞘腫

聴神経鞘腫では、聴力低下、耳鳴り、めまい、歩行時のふらつき、顔面麻痺などの症状が生じることがあります。また三叉神経鞘腫では、顔面の痛み・感覚低下が生じます。

頭蓋咽頭腫

腫瘍が大きくなると、腫瘍のすぐ近くにある視神経や視交叉(視神経交叉部)が圧迫され、視力や視野の障害が起こります。また、下垂体や視床下部の圧迫によりホルモンの産生が低下し、月経不順や性機能障害、甲状腺機能低下などが起こります。尿が大量に出る尿崩症が起こることもあります。

転移性脳腫瘍

転移性脳腫瘍の症状は、頭蓋内圧亢進症状や局所症状など、腫瘍の大きさや位置によって異なります。また、てんかん発作、高次機能障害、精神症状などが発生することもあります。

| 2023年06月22日 | 「脳腫瘍診療ガイドライン 1.成人脳腫瘍編・2.小児脳腫瘍編 2019年版」より内容を更新しました。 |

| 2019年06月20日 | タイトルの表記を修正し、「脳腫瘍〈小児〉」へのリンクを関連情報としました。 |

| 2019年05月13日 | 関連情報として「神経膠腫(グリオーマ)」「小児がん情報サービス 脳腫瘍」へのリンクを追加しました。 |

| 2018年10月12日 | 「脳腫瘍診療ガイドライン1 2016年版」「臨床・病理 脳腫瘍取扱い規約 第4版(2018年)」より、内容の更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2017年08月21日 | 掲載準備中としました。 |

| 2006年10月01日 | 更新しました。 |

| 1997年04月28日 | 掲載しました。 |