脳腫瘍〈成人〉の治療には、手術(外科治療)、放射線治療、薬物療法があります。また、診断されたときから、がんに伴う心と体のつらさなどを和らげるための緩和ケア/支持療法を受けることができます。

1.悪性度と治療の選択

治療法は、がんの性質や進行の程度、体の状態などに基づいて検討します。脳腫瘍の治療を選択する際には、次のことを調べます。

1)悪性度(グレード)

脳腫瘍では、他のがんのようにTNM分類やステージ分類はありませんが、手術によって摘出した腫瘍組織の病理診断や遺伝子検査を基に、悪性度(グレード)が診断されます。グレードというのは、治療をしない場合の、腫瘍の増大・進行、予後の目安で、脳腫瘍では1~4の4段階に分けられます。グレード1は良性腫瘍で、手術で取り除くことができると、再発の危険は少なくなります。グレード2〜4は悪性腫瘍で、グレードが上がるにつれて、腫瘍の増殖速度が速くなり、悪性度が増します。

グレードの診断は、WHO(WHO:World Health Organization)分類に基づいて行われますが、最新版の2021年WHO分類に基づいた診療ガイドラインが発表されていないため、2023年6月現在、グレードの診断は2016年WHO分類に従って行われ、治療の選択は、2019年版の脳腫瘍診療ガイドラインに従って行われています。最新版の2021年WHO分類では、腫瘍組織の遺伝子検査を基にした遺伝子診断への移行が進んで病理診断名も変更されています。

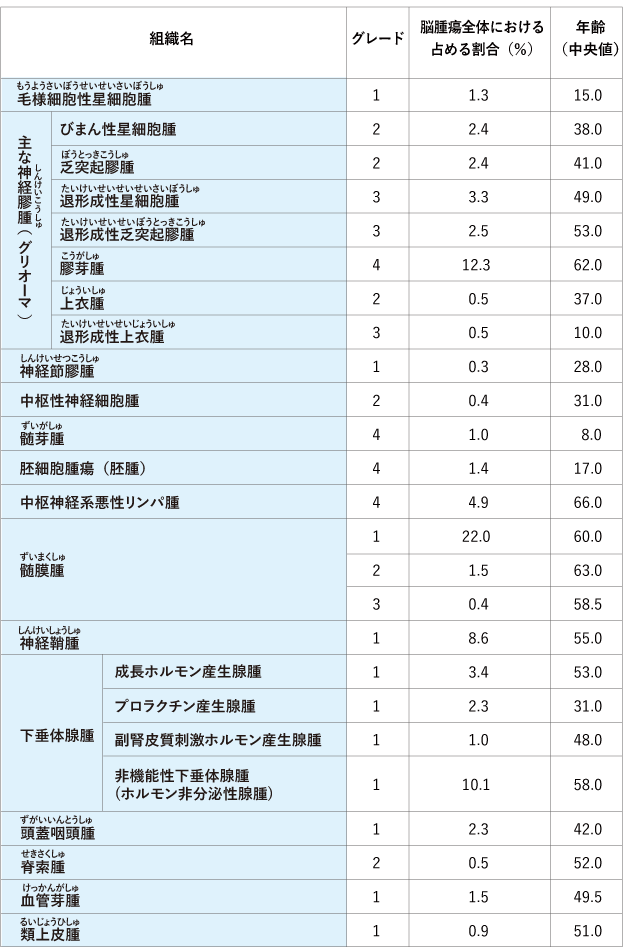

原発性脳腫瘍のうち、患者の数が多い上位25種について、グレードおよび年齢の中央値(対象者を年齢順に並べたとき、ちょうど真ん中になる人の年齢:脳腫瘍は種類によって好発年齢が異なります)を表6に示します。

神経膠腫(グリオーマ)、中枢神経系原発悪性リンパ腫は、脳実質(大脳、小脳、脳幹)から生じる悪性腫瘍です。一方、髄膜腫、下垂体腺腫、神経鞘腫、頭蓋咽頭腫は、脳実質外の組織(髄膜、下垂体、脳神経など)から生じます。これらは基本的に良性で、転移することはほとんどありません。

2)治療の選択

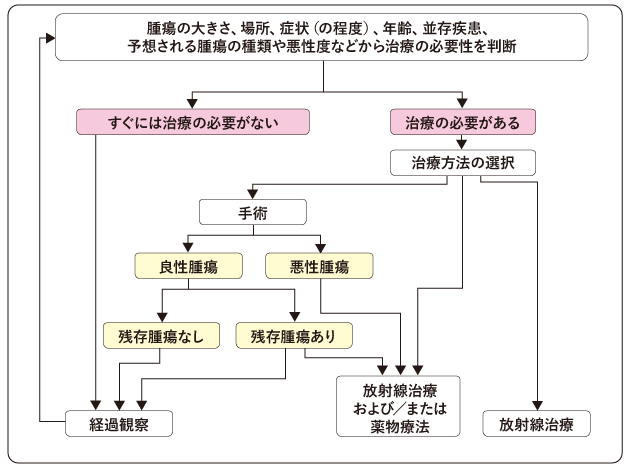

治療は、腫瘍の種類やグレードに応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

良性腫瘍は、正常組織との境界がはっきりしているため手術で切除できるものが多く、完全に切除すれば治癒が期待できます。脳の奥深くに腫瘍があるなど切除が困難な場合には、手術で腫瘍の一部を切除してから、放射線治療を行うことがあります。腫瘍の増殖速度が遅い場合は、すぐに治療せず、しばらく経過を観察することもあります。

悪性腫瘍では、腫瘍の種類や悪性度に応じて、手術や放射線、薬物療法を組み合わせた治療を行います。

図3は、脳腫瘍の標準治療を示したものです。

担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたって分からないことは、まず担当医にしっかり確認することが大切です。悩みや困りごとについては、がん相談支援センターで相談することもできます。

妊娠や出産について

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性を温存すること(妊娠するための力を保つこと)が可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

2.手術(外科治療)

手術によって病変をすべて摘出できれば、それが最も有効な治療法です。特にグレード1の良性脳腫瘍は、手術で完全に摘出できればほとんどの場合、再発することはありません。

また、悪性脳腫瘍であっても、手術による生検で中枢神経系原発悪性リンパ腫や胚細胞腫と診断がつけば、その後の薬物療法や放射線治療の効果が高いと考えられるので、無理に摘出する必要がない場合もあります。

しかし、多くの悪性脳腫瘍の手術の原則は、症状を悪化させないように可能な限り腫瘍を摘出することです。

右前頭葉のようにあまり重要な働きをしていないところに腫瘍ができた場合には、腫瘍を肉眼的に全摘出することが可能です。一方で、運動野(手足の動きに関与する脳の部位)や言語野(言葉に関与する脳の部位:言語中枢)に腫瘍が発生した場合には、腫瘍の全摘出により症状が悪化することがあるため、無理な摘出は行いません。その場合は、慎重な部分摘出によって病理診断(病理検査)を行い、放射線治療や薬物療法を主とした治療になります。

術中ナビゲーション

腫瘍の位置を正確に把握して安全に手術を行うために、考え出された医療用ナビゲーションシステムで、精度の高いナビゲーション装置を使います。術前のCTやMRIの画像データと位置感知カメラから腫瘍とその周辺を立体的に描き出し、手術器具の位置と周辺の情報をリアルタイムに示して正確な手術をサポートします。

術中モニタリング

手術による運動麻痺などの後遺症を避けるため、脳の重要な部分に電気刺激を行って、手術中に機能を確かめます。運動機能や感覚機能をSEP(体性感覚誘発電位)やMEP(運動誘発電位)といった術中脳波や筋電図でモニターしながら手術を行います。使用する術中モニタリングの種類は腫瘍の位置で決まります。

覚醒下手術

言語機能や高次機能、運動機能を温存しながら脳腫瘍を摘出する目的で行います。手術の途中で麻酔を緩めて意識をはっきりさせ、実際に機能が保たれていることを確認しながら腫瘍を摘出します。脳は、体中の痛みを感じることができますが、脳自体の痛みは感じないので、手術中に患者と会話しながら手術を行います(脳を切除しても痛くありません)。

術中MRI

脳などの様子をMRI画像で確認しながら手術を行うシステムです。腫瘍が摘出できたかどうかを確認するために、術中にMRI撮影を行うこともあります。

手術や生検で得られた腫瘍組織は、病理診断によって腫瘍の性質や遺伝子変異、悪性度を診断し、放射線治療や薬物療法の方針を決定します。手術中に病理診断を行うことができるかどうかは手術を適切に行う(最適な手術方法と手術範囲を選択する)上でとても大切です。

手術の合併症

手術では、脳の機能を温存しながらできるかぎり腫瘍を摘出します。

画像診断の進歩により、腫瘍の部位や広がりを正確に把握することが可能になり、一般に、手術前に比べ手術後の神経症状(運動や感覚、思考や言語などのさまざまな機能が障害されて起こる症状)が悪化することは少なくなりましたが、手術によって起こる合併症は、腫瘍の部位、大きさによってさまざまです。

手術後に一時的に生じる脳浮腫(脳のむくみ)により症状が悪化することや、てんかんを起こすこともあります。手術前に主治医にどのようなリスクがあるのか、よく聞いておくことがとても重要です。

また、手術中や手術後に出血などが起こると、麻痺や意識障害などの重篤な障害を来すことがあります。そのため、手術後に強い頭痛や吐き気が見られたり、意識障害や運動麻痺などが出現したりした場合には、早急にCT検査を行い、必要に応じて再手術を行います。

3.放射線治療

高エネルギーのX線やそのほかの放射線を照射して、腫瘍細胞にダメージを与える方法です。脳腫瘍の治療において、放射線治療は重要な治療法の1つであり、手術や薬物療法と組み合わせて行うこともあります。治療の際には、放射線をできるだけ腫瘍部分だけに照射し、正常組織には照射しない、もしくは照射量が少なくなるようにします。

悪性腫瘍に対する放射線治療

悪性腫瘍は正常組織との境界がはっきりしないので、腫瘍のみに放射線をあてることが難しくなります。そのため、悪性腫瘍では1週間に数回、数週間にわたって、腫瘍を中心に一部の正常な脳も含めて放射線をあて、腫瘍を破壊します。

良性腫瘍に対する放射線治療

良性腫瘍は正常組織との境界がはっきりしているため、正常な脳組織に放射線をあてず、腫瘍だけをピンポイントに、1回か数回に分けて放射線を照射することが可能な場合があります。これは定位放射線治療と呼ばれ、ミリ単位の正確さで治療が可能です。ガンマナイフ(γ線)やサイバーナイフ(X線)という特殊な装置を使います。良性腫瘍に対する放射線治療の目的は腫瘍を増大させないことです。必ずしも腫瘍が小さくなるわけではありません。

放射線治療の副作用

放射線治療後すぐにあらわれる副作用としては、放射線が照射された部位に起こる皮膚炎、脱毛、中耳炎、外耳炎などや、照射部位とは関係なく起こるだるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下などがあります。これらの症状は照射後約1カ月以内で消失します。また、脳そのものの機能に影響が及ぶこともあります。中には、放射線治療が終了して数カ月から数年たってから起こる症状(晩期合併症)もあります。患者によって副作用の程度は異なります。

4.薬物療法

悪性脳腫瘍に対しては、腫瘍の種類や個別の状況を踏まえながら、細胞障害性抗がん剤や分子標的薬などが用いられることがあります。良性腫瘍に対しては原則的には薬物療法を行いませんが、一部の下垂体腫瘍では薬物療法だけで腫瘍が小さくなるものもあります。

薬物療法の副作用について

薬物療法によって副作用が生じることがあるため、体の状態やがんの状態を考慮した上で、適切な治療が選択されます。担当医から、治療の具体的な内容をよく聞き、不安な点や分からない点を十分に話し合った上で、納得できる治療を選びましょう。

副作用については、使用する薬剤の種類や薬ごとに異なり、その程度も個人差があります。最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については、症状をコントロールすることができるようになってきました。

しかし、副作用の種類や程度によっては、治療が継続できなくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状がみられたときには、迷わずに担当医に伝えましょう。

脳浮腫に対する治療

悪性脳腫瘍の患者で見られる強い脳浮腫に対しては、ステロイド治療が行われます。脳浮腫が強くなって頭痛や手足の麻痺などさまざまな症状があらわれても、ステロイド治療により脳浮腫が改善して症状が劇的によくなることがあります。しかしステロイドの効果は一時的なものです。腫瘍が進行した場合には、ステロイドが増量されることもありますが、胃潰瘍や糖尿病、感染(肺炎などを起こしやすくなる)、骨折などの副作用に注意が必要となります。

けいれん発作(てんかん)に対する治療

脳の神経細胞は、その一つ一つが適切な信号を送り出すことによって、体の働きを調節します。ところが、脳腫瘍やその治療の影響で、脳のある場所の神経細胞が一斉に興奮し、一度に信号を送ることがあります。このときに起こる発作をけいれん発作といいます。

刺激される脳の部位によって、症状はさまざまですが(例:片方の手や足が自分の意思に反して震える、言葉が話せなくなるなど)、脳腫瘍の患者は、けいれん発作を繰り返すてんかんを合併することが少なくありません。脳全体に神経細胞の異常な興奮が広がった場合には、意識を失い、全身の筋肉が震えたり、つっぱったりするなどの大発作となります。大発作は、脳に酸素が十分行き渡らなくなり、重篤な事態を引き起こす可能性があるため、すぐに発作を止める処置をしてもらう必要があります。

てんかんを予防するために、抗てんかん薬が処方されます。規則正しく服用を続けることで、発作を起こさずに生活することが期待されますが、抗てんかん薬を服用していれば絶対に発作が起きないということではありません。自らの判断で薬の飲み方を変えたり、薬を飲むことをやめたりすると、発作が起きる可能性があります。

発作のある方や起こす危険がある方は、車の運転はできません。

5.主な脳腫瘍の治療方法

ここでは、原発性脳腫瘍のうち、患者の数が多いものと、転移性脳腫瘍について治療方法の概要を示します。

1)神経膠腫(グリオーマ)の治療

神経膠腫は浸潤しながら増殖し、髄液の流れに乗って脳の別の部位に転移することがあります(播種)。また、正常組織との境界がはっきりしないため、腫瘍のすべてを手術で切除することが難しいのが特徴です。手術では、できるだけ多くの腫瘍を切除することを目指し、残った腫瘍に対しては、放射線治療や薬物療法を行います。

また、膠芽腫の治療も、一般に、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせて行います。

2)中枢神経系原発悪性リンパ腫の治療

中枢神経系原発悪性リンパ腫は化学放射線療法(薬物療法と併用して放射線治療を行う方法)でいったんは腫瘍が消失することが多いので、手術による生検で診断がつけば、全摘出を目的とした手術は行いません。薬物療法を行ったあとで、放射線を脳全体にあてる治療(全脳照射)を組み合わせて行います。

3)髄膜腫の治療

手術で腫瘍を摘出することが基本ですが、再発を繰り返す場合や、手術により合併症を来す可能性が高い場合には、定位放射線治療が行われることがあります。高齢者や、無症状で腫瘍が小さい場合は、経過を観察することもあります。

4)下垂体腺腫の治療

ホルモンの過剰分泌による症状がなく、視力・視野障害などの症状がない場合には、MRI検査を行って経過観察します。

症状がある場合には手術を行います。下垂体は鼻の奥にあるので、鼻腔から神経内視鏡などを用いて腫瘍を摘出します。手術で腫瘍を完全に切除できなかった場合などでは、腫瘍を小さくしたり、大きくなることを防いだりする目的で、定位放射線治療を行うこともあります。

手術で腫瘍を切除するとホルモンの産生が障害されることがあるため、治療後、必要に応じてホルモン補充療法を行います。

プロラクチン産生腺腫は、手術せずに内服薬での治療が可能です。成長ホルモン産生腺腫に対しては、ホルモン類似薬による治療が有効な場合もあります。

5)神経鞘腫の治療

腫瘍が大きい場合は、手術で摘出します。手術により顔面神経麻痺などが生じる可能性があるため、手術では脳波や顔面神経モニタリングなどが必要です。腫瘍の大きさや患者の状態によっては、腫瘍の増大を阻止する目的で定位放射線治療を行います。

症状がなく腫瘍が小さい場合には、定期的にMRIを撮影して経過観察することもあります。

6)頭蓋咽頭腫の治療

手術が基本です。下垂体腫瘍と同じように、鼻腔からの神経内視鏡により治療することが増えてきました。再発を繰り返す腫瘍では定位放射線治療を行います。手術で腫瘍を切除することによって、下垂体ホルモンが低下した場合は、ホルモン補助療法が必要になります。

7)転移性脳腫瘍の治療

転移した脳腫瘍の数、場所と広がり、原発巣(最初に発生したがん)や全身の状態によって、手術、放射線治療、薬物療法を、単独もしくは組み合わせながら治療を行います。

特に、放射線治療は重要な役割を果たします。転移した腫瘍が小さく、個数が少ない場合には、腫瘍だけにピンポイントで放射線をあてる定位放射線治療(ガンマナイフ、サイバーナイフ)が行われます。患者によっては脳全体に放射線をあてる全脳照射が有効なこともあるため、個々の状況を踏まえて検討されます。一般に、腫瘍の大きさが3cm以上の場合には、定位放射線治療の効果が得られにくいため、手術が行われます。また、分子標的薬の効果が見込まれる腫瘍であれば薬物療法を検討することもあります。

転移性脳腫瘍の治療は、最初のがんの担当医を中心に、放射線科や脳神経外科など複数の科の医師が、連携をとりながら進めていきます。不安や疑問点が生じた際には、まず、最初のがんの担当医にしっかりと相談をすることが大切です。

6.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。

決して終末期だけのものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。本人にしか分からないつらさについても、積極的に医療者へ伝えましょう。

7.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われます。

一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示の下、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師に確認しましょう。

脳腫瘍では、腫瘍や治療の影響で、運動や認知の機能にさまざまな障害が生じる可能性があります。しかし、障害が軽度の場合には、自分で気が付くことが困難なことも少なくありません。また、入院中には分からなくても、退院後、日常生活の中で、記憶や注意などに問題を来すこともあります。

このため、脳腫瘍では、専門家が病状と身体機能や認知機能を適切に評価しながら、必要に応じてリハビリテーションの実施が検討されます。

1)運動障害に対するリハビリテーション

脳腫瘍では、良性・悪性や転移の有無に関わらず、運動障害(片麻痺や運動失調など)が残った場合に、リハビリテーションが有効であることが示されているため、実施が推奨されています。

リハビリテーションの内容は、個々の患者の状況に応じて計画が立てられます。一般的には、理学療法や作業療法、言語療法、レクリエーション、看護、ケースワーク(日常生活が困難な人に対して相談や援助を行うこと)などを組み合わせた包括的なリハビリテーションが効果的とされており、治療後だけでなく、治療と並行して行うこともあります。

2)高次脳機能障害に対するリハビリテーション

脳腫瘍の患者で、腫瘍や治療の影響により、高次脳機能障害(注意障害、記憶障害、遂行機能障害)が残った場合に、さまざまな訓練法を組み合わせた認知リハビリテーションの実施が推奨されています。

退院後、日常生活に不具合が生じたり、仕事が以前と同じようにできなかったりすることで障害に気が付くこともあります。しかし、本人は気が付かないことも多いため、ご家族や周りの人が、これまでと変わったことはないかなど、患者の様子を注意深く観察することも重要です。

8.再発した場合の治療

再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。原発巣のあった場所やその近くに、がんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めて再発といいます。

腫瘍がどのように再発するかは腫瘍の種類によって異なりますが、多くの場合、もともと腫瘍があった場所に近い場所で再発(局所再発)が起こります。

再発といってもそれぞれの患者で状態は異なります。 病気の広がりや、再発した時期、これまでの治療法などによって総合的に治療法を判断する必要があります。再手術を行ったり、悪性脳腫瘍では薬物療法を再開したり、薬を変えたりすることがあります。それぞれの患者の状況に応じて、治療やその後のケアを決めていきます。

転移について

転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することをいいます。良性腫瘍が転移することはありませんが、悪性脳腫瘍でも肺や肝臓などに転移することはほとんどありません。ただし、脳と脊髄はつながっているため、頭蓋内に発生した腫瘍が髄液(脳脊髄液)を伝わって脳の別の部分や脊髄に転移すること(播種)があります。

悪性脳腫瘍の治療中に、背中や腰の強い痛み、足のしびれや運動麻痺などがあった場合には、脊髄への転移を疑って脊髄MRI検査を行います。