1.検査の目的

MRI(Magnetic Resonance Imaging、磁気共鳴画像法)検査は、治療前にがんの有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べる、治療の効果を判定する、治療後の再発がないかを確認するなど、さまざまな目的で行われる精密検査です。

2.検査の方法

MRI検査は、強力な磁石と電波を使って、磁場を発生させて行います。

強力な磁場が発生しているトンネル状の装置の中で、FMラジオなどで用いられている周波数の電波を体にあて、縦、横、ななめなど、体のさまざまな方向の断面を画像にします。検査の目的によっては、造影剤を使用する場合があります。

3.検査の実際

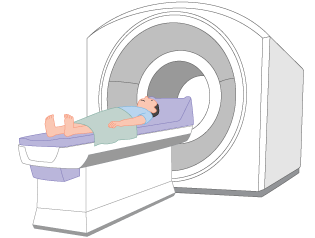

MRI検査は、撮影する部位にコイルと呼ばれる専用の用具を装着し、ベッドに寝た姿勢で行います。検査の際はベッドが自動で動き、トンネル状の装置の中に入ります。磁場を発生させるときに、装置から大きな機械音がするため、あらかじめヘッドホンや耳栓を装着して検査を受けることもあります。

検査時間は15~45分とCT検査に比べて長くかかります。体を動かすと画質が落ちてしまうので、できる限り同じ姿勢を保つことが必要です。撮影部位によっては、一時的に息を止めることもあります。

MRI検査は強力な磁石や電波を使うため、事故が起きないよう、事前に十分な確認を行います。検査を受ける際には、時計や眼鏡など、取り外すことのできる金属類は全て取り外します。ペースメーカーや人工内耳、インプラントなど外から見えず、取り外すことのできない金属類が体内に入っている場合は、必ず医師に伝えましょう。また、入れ墨やアートメーク、マスカラなどの成分がやけどの原因になることもあります。

装置の中の空間は狭いため、閉所恐怖症の人は検査が難しいこともあります。閉所が苦手な人は、医師に相談しましょう。

MRI検査では、検査の目的によっては、造影剤を飲んだり、静脈から注射したりすることがあります。これまでに造影剤による副作用の症状が出たことのある人、気管支ぜんそくがある人、腎機能に問題がある人は、必ず医師に伝えてください。

※詳しくは、実際に検査を受ける病院で確認しましょう。

4.検査の特徴

MRI検査は、がんなどの病気の部分と正常な組織の違い(コントラスト)を画像上で区別しやすい検査です。また、縦、横、ななめなど、さまざまな方向の断面を画像にすることができます。X線を使わないので、被ばくの心配もありません。

その一方で、MRI検査で用いる磁石や電波は金属などの影響を受けるため、体の内外に金属類がないかなど事前の丁寧な確認が必要で、場合によっては検査ができないこともあります。

5.MRI検査を行う主ながん

MRI検査は、ほぼすべてのがんで行うことがあります。特に、脳、頭頸部、乳腺、肝臓、子宮、卵巣、前立腺、骨軟部など、CT検査では正常な組織との区別がつきにくい臓器に生じるがんの診断に有用です。

(50音順)

作成協力