下咽頭がんの治療には、手術(外科治療)、放射線治療、薬物療法、緩和ケアなどがあります。

1.ステージと治療の選択

治療は、がんの進行の程度を示すステージ(病期)やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。

1)ステージ(病期)

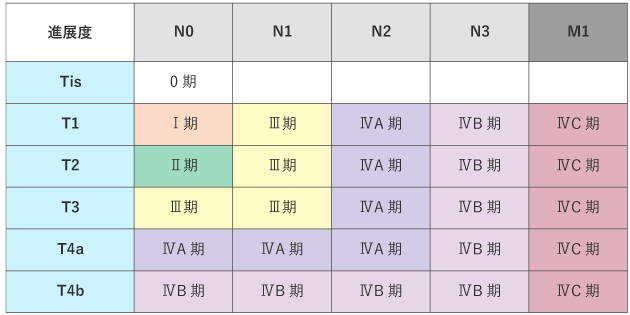

がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、下咽頭がんでは0期〜Ⅳ期に分けられ、進行するにつれて数字が大きくなります。

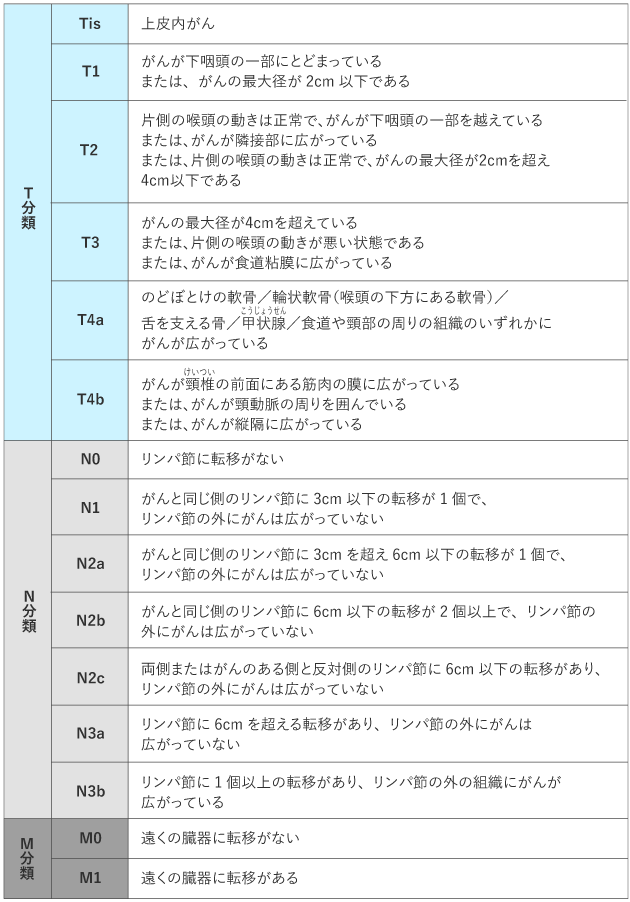

ステージは、次のTNMの3種のカテゴリー(TNM分類)の組み合わせで決まります。

Tカテゴリー:原発腫瘍※の広がり

Nカテゴリー:頸部のリンパ節に転移したがんの大きさと個数

Mカテゴリー:がんができた場所から離れた臓器への転移の有無

※原発腫瘍とは、原発部位(がんがはじめに発生した部位)にあるがんのことで、原発巣ともいわれます。

TNM分類は表1を、ステージ(病期)は表2をご参照ください。

2)治療の選択

治療は、がんの進行の程度や組織型に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

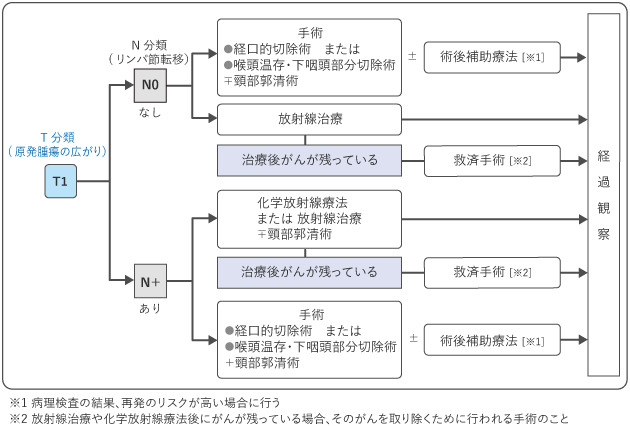

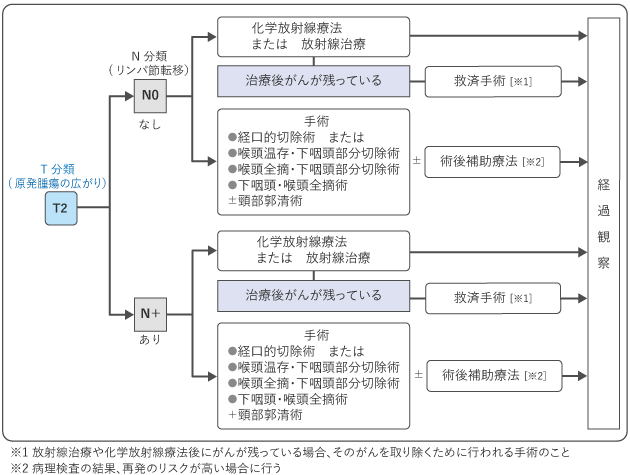

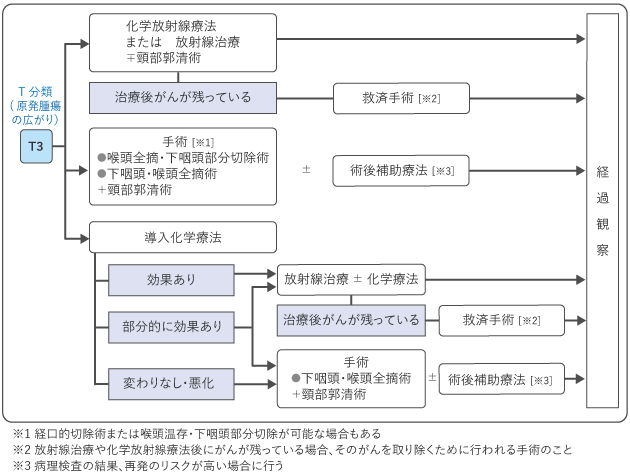

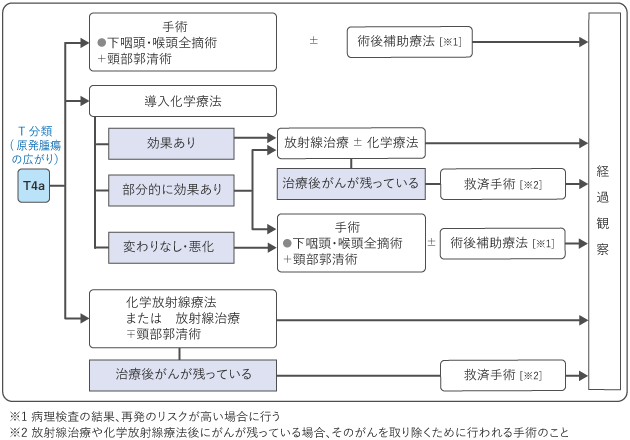

下咽頭がんの治療では、Ⅰ期やⅡ期といった早期では、喉頭の温存を目指し、放射線による根治的な治療や、喉頭を温存する手術(喉頭温存手術)を行います。喉頭温存手術のうち一部の早期がんでは内視鏡と器具を口から入れて病変を切除する経口的切除術も行われます。

がんが進行している場合は手術による治療が主となり、喉頭を摘出せざるをえないことも多くなりますが、クオリティ・オブ・ライフ(QOL:生活の質)を保つために、喉頭温存手術や薬物療法を併用して放射線治療を行う化学放射線療法を行う場合もあります。

図2~図5は、下咽頭がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

妊娠や出産について

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合で、特に薬物療法を受ける可能性が高いときには、妊孕性を温存すること(妊娠するための力を保つこと)が可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談しましょう。

2.手術(外科治療)

下咽頭がんに対する手術は、がんとリンパ節の切除が中心となります。切除した部位の機能が失われる場合は、体の別の組織を移植する手術によって切除した部分を再建する「再建手術」を行い、飲み込みや発声の機能などをできるだけ保つようにします。

1)手術について

(1)下咽頭がんに対する手術

下咽頭がんの手術は、がんの進行状態により、口から器具を入れて内視鏡を使ってがんを切除する経口的切除術のほか、頸部の皮膚を切開して行われる喉頭温存・下咽頭部分切除術、喉頭全摘・下咽頭部分切除術、下咽頭・喉頭全摘術、下咽頭・喉頭・頸部食道全摘術があります。

経口的切除術

早期がんの一部に対しては、口から内視鏡や器具を入れてがんの切除を行うことができます。喉頭を温存できるため発声が可能です。がんの大きさや場所にもよりますが、飲み込みのリハビリテーションが必要なこともあります。

喉頭温存・下咽頭部分切除術

がんが下咽頭のみか、喉頭に広がっていても程度が軽い場合は、喉頭を温存して、下咽頭の部分的な切除ですむことがあります。喉頭を温存できるため、がんの大きさや場所にもよりますが、手術後もある程度声を出すことができます。飲み込みのリハビリテーションが必要です。

喉頭全摘・下咽頭部分切除術

がんが進行し、喉頭に広がっている場合に、下咽頭の一部と喉頭を切除する手術です。喉頭を切除するため、呼吸をするための穴(永久気管孔)を首に開ける必要があります。下咽頭を切除する範囲が少なければ咽頭の粘膜をそのまま縫いますが、範囲が大きい場合は皮膚を移植して下咽頭を再建する必要があります。喉頭は全摘(すべて切除すること)するため声は出せなくなります。

下咽頭・喉頭全摘術

がんが進行し、喉頭に広がっている場合に、下咽頭と喉頭を切除する手術です。喉頭を切除するため、呼吸をするための穴(永久気管孔)を首に開ける必要があります。下咽頭は全摘(すべて切除すること)されるため、腸の一部または皮膚を移植して下咽頭を再建する必要があります。喉頭は全摘するため声は出せなくなります。

下咽頭・喉頭・頸部食道全摘術

がんが進行し、咽頭の周囲に広がっている場合に、下咽頭、喉頭、首の部分の食道まで切除する手術です。喉頭を切除するため、呼吸をするための穴(永久気管孔)を首に開ける必要があります。また、下咽頭から首の部分の食道を切除するため、腸の一部または皮膚を移植して切除した部分を再建する必要があります。喉頭は全摘(すべて切除すること)するため声は出せなくなります。

(2)頸部郭清術

下咽頭がんでは、頸部リンパ節に転移があることが多いです。頸部リンパ節に転移している場合や、転移の確率が高い場合、頸部リンパ節を切除する頸部郭清術が行われます。取り除く範囲は、がんの状態によって異なります。リンパ節への転移がない場合でも、転移を防ぐために頸部郭清術が行われることがあります。手術は、周辺の血管や神経、筋肉をできるだけ残しながら行われますが、がんの状態によってはそれらを残すことができない場合があります。

2)術後の合併症

(1)下咽頭がんの手術の後遺症

下咽頭がんが進行し、喉頭もすべて切除した際には、声を出すことができなくなり、呼吸のための穴(永久気管孔)を首の付け根に開けます。このような場合は、発声法(食道発声、シャント発声など)の習得や電気式人工喉頭(発声を補助する器具)を使用したリハビリテーションを行います。

手術で咽頭や食道の一部または全部を切除した場合、腸の一部または皮膚を移植して再建することで、多くの場合、食事ができるようになります。

(2)頸部郭清術の後遺症

頸部郭清術の際は、リンパ節だけでなく周囲の血管や筋肉、神経を切除することがあるため、術後に、顔のむくみ、頸部のこわばり、肩の運動障害などの後遺症が起こりえます。そのため、後遺症を最小限に抑えるために、リハビリテーションを行います。

3.放射線治療

放射線治療は、放射線をあててがん細胞を破壊し、がんを消滅させます。下咽頭がんでは、体の表面から放射線をあてる外部照射を30〜35回(1日1回、週5日の治療を6~7週間)受けます。

薬物療法と併用して放射線治療を行う化学放射線療法を行う場合もあります。薬物を併用することにより放射線治療の効果を高めることができます。

手術のあと、顕微鏡で検査し、再発の可能性が高いと判断される場合には、補助療法として薬物療法と組み合わせる化学放射線治療または放射線治療が行われる場合があります。

また、頸部リンパ節への転移が、放射線治療のみでは消滅させるのが難しい場合は、頸部郭清術を先に行い、手術のあとに放射線治療を行う場合もあります。

強度変調放射線治療(IMRT)では、さまざまな方向からあてる放射線の量をコンピューターで調節するため、複雑な形のがんでもそれぞれの部位に適切な量の放射線を照射することができます。また、治療終了後にあらわれる副作用を軽減する効果があります。

放射線治療の副作用について

放射線治療の副作用は、全身にあらわれるものと、治療する部位に起こる局所的なものがあります。また、治療中や治療後すぐにあらわれるものと、治療終了後数カ月から数年たってあらわれるものがあります。

副作用が原因で治療が続けられなくなるという事態を避けるため、皮膚科医、看護師、歯科医、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士、心理士などの医療スタッフが連携して、副作用を最小限にするための治療やケアが行われます。

(1)治療中や治療後すぐにあらわれる副作用

声がかれたり、唾液が出にくくなったり、皮膚炎や粘膜炎が起こることがあります。また、粘膜炎によって水や食事が飲み込みにくくなる嚥下困難などの症状があらわれることもあります。このような症状は、治療終了後1~2カ月くらいで改善することが多いです。ただし、声がかれたり、唾液が出にくくなるという症状の改善には時間がかかるため、口や咽頭の乾燥、味が分からないという症状はしばらく続く可能性があります。

皮膚炎が起こった場合は、外用薬(塗り薬)を用いて皮膚の組織を保湿・保護します。口内炎や粘膜炎の痛みには、うがい薬や鎮痛剤を使ったり、歯科で口腔ケアを受けたりします。

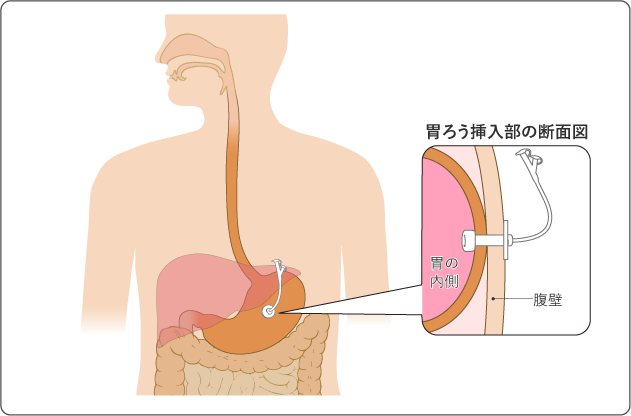

また、口腔や咽頭の粘膜炎などによって、食事を十分に食べられず体力が落ちたり、薬剤を内服できなかったりすることが原因で、治療が続けられなくなることがあります。これを防ぐため、放射線治療の前に胃ろう(おなかの皮膚から胃へ管を通す穴)(図6)をつくっておくこともあります。なお、胃ろうは、ほとんどの場合、内視鏡を使ってつくります。

治療中や治療後に、食事が十分に食べられなかったり、薬を内服できなかったりする場合には、胃ろうから直接栄養や薬剤をとることができます。胃ろうから栄養をとることによって、食事が食べられないことによる体力低下や、栄養状態を改善するための入院などの可能性を減らすことができます。治療が終わって、口から十分食事がとれるようになったら、胃ろうに入れていた管を抜きます。通常、管を抜いたあとの穴は自然にふさがります。

(2)治療終了後半年から数年たってあらわれる副作用

中耳炎、嚥下・開口障害(口が開きにくくなること)、唾液が出にくいことによる味覚の低下や虫歯の増加、歯が抜ける、下顎骨壊死(下あごの骨の組織が局所的に壊死すること)や下顎骨骨髄炎(普段から口の中にいる細菌による感染が下あごの骨に及んだ状態)によるあごの痛みや腫れなどの症状があらわれることがあります。治療終了後も口の中をきれいに保つように気をつけることが大切です。

4.化学放射線療法

化学放射線療法は、手術を行わずに放射線治療と併用して薬物療法(化学療法)を行い、治癒を目指す方法です。薬物療法と放射線治療を併用することで治療効果を高めることができます。

化学放射線療法における薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や、分子標的薬を使います。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。

副作用として、放射線治療によって声がかれたり、皮膚炎や粘膜炎、粘膜炎による嚥下障害が起こったりすることや、薬物療法によって骨髄抑制などがあらわれることがあります。

薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。

5.薬物療法

下咽頭がんの薬物療法には、治癒や機能の温存を目指した集学的治療として行われる薬物療法と、再発・転移した場合に行われる薬物療法があります。

治癒や機能の温存を目指した薬物療法では、放射線治療と同時に行われる化学放射線療法があります。また、根治を目指した治療の前に行われる導入化学療法、手術のあとに行われる術後補助療法としての術後化学放射線療法があります。

導入化学療法は、化学放射線療法や手術の前に行う薬物療法のことです。薬物療法によって腫瘍の量を減らし、治療効果を高めることが目的です。治療は、複数の細胞障害性抗がん薬を組み合わせます。分子標的薬を併用することもあります。

術後化学放射線療法は、手術のあと、がんが取り切れなかった場合や、再発の可能性が高い場合に行う治療のことです。細胞障害性抗がん薬が用いられ、放射線治療を併用することが勧められています。

再発や遠隔転移に対する薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が使われます。

薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。

6.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。

決して終末期だけのものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。本人にしか分からないつらさについても、積極的に医療者へ伝えましょう。

7.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われます。

下咽頭がんでは、手術の合併症を予防し、後遺症を最小限に抑えることや、回復を早めるために、手術前後の時期には以下のリハビリテーションを行います。治療後の安静が必要な期間を過ぎてからは、積極的に、機能を回復するための練習が必要です。話すこと、飲み込むこと、かむことは、多くの筋肉や神経の複雑な働きによって可能になります。話すことが、飲み込みやすさを助けることもあります。はじめは身ぶりや手ぶり、メモによる筆談などを組み合わせながら、なるべくのどを使うように心がけてみましょう。

1)飲み込みのリハビリテーション

飲食物を食道へ、空気を気管へふり分ける働きが低下すると、誤嚥による肺炎が生じる恐れがあります。これを防ぐために、言語聴覚士や看護師などと共に、安全に食事をとるリハビリテーションを行います。舌やのどの筋力強化の訓練や実際に食事をするリハビリテーションがあります。

また、喉頭温存手術を受けた場合は、飲み込みのリハビリテーションで、その段階に合った食べ物を選ぶことが重要です。食べることそのものがリハビリテーションになるため、担当医と相談しながらいろいろな食事を試してみましょう。

2)食べ物をよくかみ砕くためのリハビリテーション

手術で下あごの骨を切除したあとにかむ動作がしにくくなった場合は、鏡を見ながら、口の開け閉めを練習するようにします。退院後、1人でも練習できるように、担当医や看護師、リハビリテーション専門の医療スタッフにリハビリテーションの方法を確認しておきましょう。

3)頸部郭清術による症状のリハビリテーション

頸部郭清術を行った場合、手術後の顔のむくみ、頸部の変形・こわばり、肩の運動障害などが起こることがあります。理学療法士などの指導を受けながら、腕をあげたり、肩や首を回したりする運動を行います。このような運動を退院後も継続することで、不快感の軽減が期待できます。

4)発声のリハビリテーション

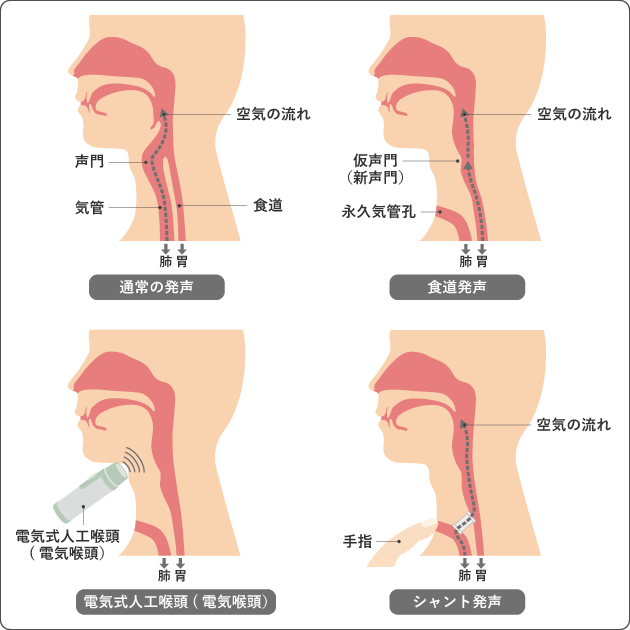

喉頭全摘術により声を出せなくなった場合は、代用音声を習得する方法があります(図7)。

(1)食道発声

食道に吸い込んだ空気を出すときに食道を振動させて発声する方法です。習得に時間がかかりますが、音質がよく、器具を必要としません。食道発声法は経験者の話が役に立つことがあります。患者会などでコツを聞くとよいでしょう。

(2)電気式人工喉頭

電気式人工喉頭(電気喉頭)という電気で振動する器械をのどにあてて音を出し、口、舌などの形を調節して発声する方法です。機械的な音声で、片手がふさがってしまいますが、習得は簡単です。

(3)シャント発声

気管と食道をつなぐ穴をつくり、穴に器具を入れる手術をすることで肺から食道へ空気を送り発声する方法です。自分で器具のメンテナンスを行うことや、定期的な器具の交換が必要ですが、発声方法は食道発声より簡単で10日ほどで習得できます。

それぞれメリット、デメリットがあるため、個人に合った方法を選びます。気になることがあれば、担当医や看護師、言語聴覚士などに聞いてみましょう。

8.再発した場合の治療

再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。原発巣やその近くにがんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めて再発といいます。

下咽頭がんでは、発見時に頸部リンパ節に転移していることも少なくありません。また、肺、肝臓、骨などの他の臓器に転移することもあります。

1)局所再発に対する放射線治療・手術

放射線治療は、原則として同じ場所に対して繰り返し行うことができないため、初めの治療で放射線治療を行ったあとに再発した場合は、切除が可能であれば手術を行います。一方で、初めの治療で放射線治療を行っていない場合は、放射線治療を含めて治療法を検討します。

2)再発に対する薬物療法

初回の治療後に再発し、手術ができない場合や遠隔転移が出現した場合には、薬物療法を行うことがあります。

薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬を使います。体の状態に応じて、いくつかの薬を併用したり、1つの薬で治療したりします。体調や合併症などの状況によって、薬物療法を行うことが難しい場合には、症状を和らげるための治療が勧められることがあります。

細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫細胞ががん細胞を攻撃する力を保つ(がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ)薬です。

いずれの薬物療法でも副作用への対応が重要となります。予想される副作用とその対応については担当医とよく相談をしましょう。特に免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療では、いつ、どんな副作用が起こるか予測がつかず、治療が終了してから数週間から数カ月後に起こる副作用もあるため注意が必要です。起こるかもしれない副作用の症状を事前に知り、自分の体調の変化に気を配って、治療中や治療後にいつもと違う症状を感じたら、医師や薬剤師、看護師などの医療スタッフにすぐに相談することも必要です。

なお、2023年3月現在、下咽頭がんの治療に効果があると証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する治療法のみです。そのほかの免疫療法で、下咽頭がんに対して効果が証明されたものはありません。

| 2023年05月16日 | 「3.放射線治療」に「図6 胃ろう」を追加しました。 |

| 2023年04月13日 | 「頭頸部癌診療ガイドライン 2022年版」「頭頸部癌取扱い規約 第6版補訂版」より、内容を更新しました。 |

| 2019年09月09日 | 「表1 下咽頭がんのTNM分類」を修正しました。 |

| 2018年11月29日 | 「頭頸部癌診療ガイドライン 2018年版」「頭頸部癌取扱い規約 第6版(2018年)」より、内容の更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2016年02月10日 | 「2.治療成績」の5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2014年10月03日 | 「2.治療成績」の5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2013年03月25日 | 内容を更新しました。 |

| 2013年03月14日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2006年03月16日 | 内容を更新しました。 |

| 1997年05月12日 | 掲載しました。 |