子宮体がんの治療には、手術(外科治療)、放射線治療、薬物療法があります。また、診断されたときから、がんに伴う心と体のつらさなどを和らげるための緩和ケア/支持療法を受けることができますので、必要なときは担当医に相談しましょう。

子宮体がんは子宮の奥に発生するため、手術の前に正確な進行期を判断することが難しいがんです。このため、子宮体がんの治療では、手術が可能な場合にはまず手術を行い、手術により得られた情報に基づいて、その後の治療法を決めていきます。

1.進行期と治療の選択

治療は、がんの進行の程度を示す進行期(ステージ、病期と呼ぶこともあります)やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。

1)進行期

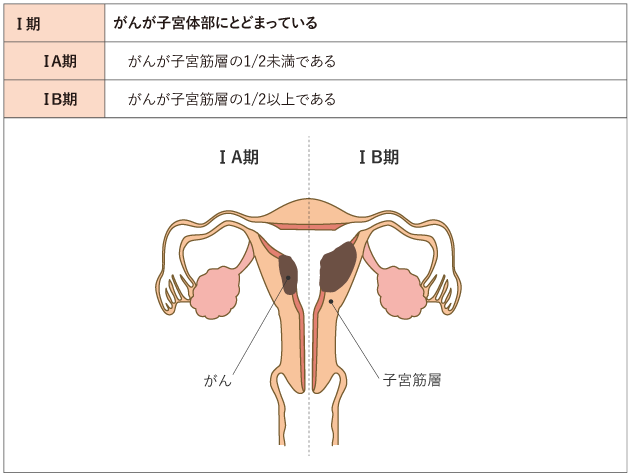

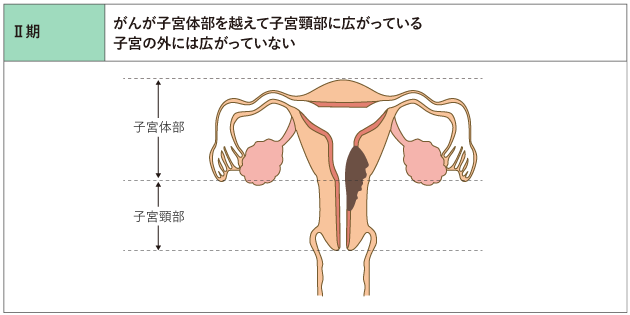

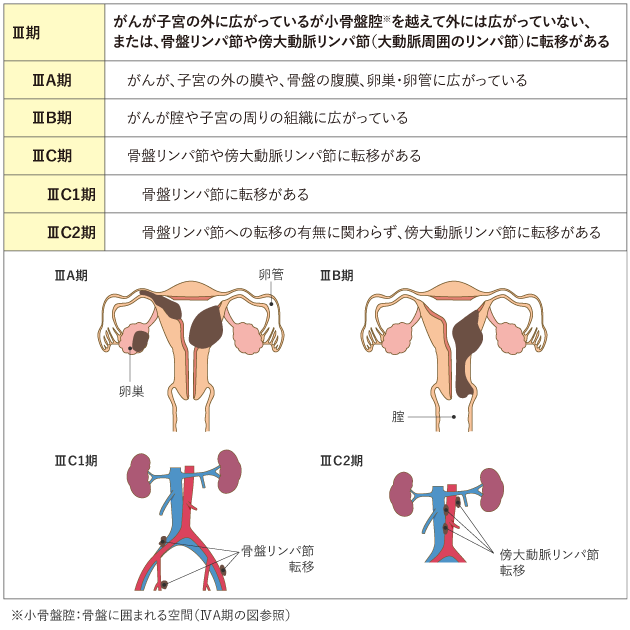

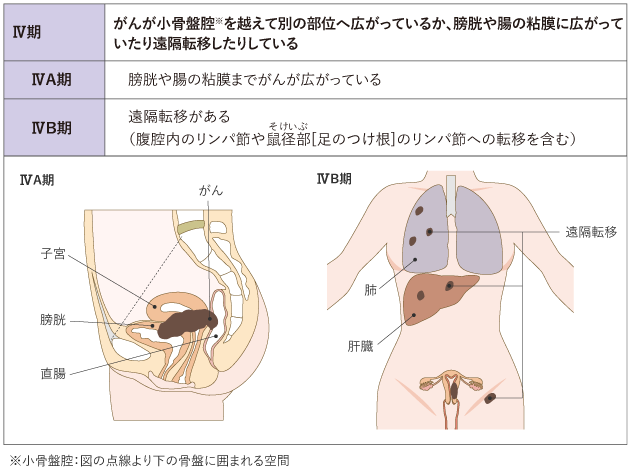

子宮体がんの進行の程度は、「進行期」として分類します。進行期は、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。

子宮体がんの進行期は、がんが子宮体部の壁にどの程度深く入っているか、子宮頸部や腟、リンパ節、卵巣や卵管などへの広がりがあるか、膀胱や直腸などの隣接する臓器への広がりがあるか、肺や肝臓などの離れた臓器への転移があるかなどで分類します。

子宮体がんではまず手術を行い、手術で摘出した組織を調べ、がんがどこまで広がっているかを確認して進行期を決定します(表1)。なお、手術によって決定した進行期は、手術の前にCT検査やMRI検査、PET-CT検査などの画像診断から推定された進行期とは、一致しないことがあります。

日本婦人科腫瘍学会編.患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドライン 第3版.2023年,金原出版.より作成

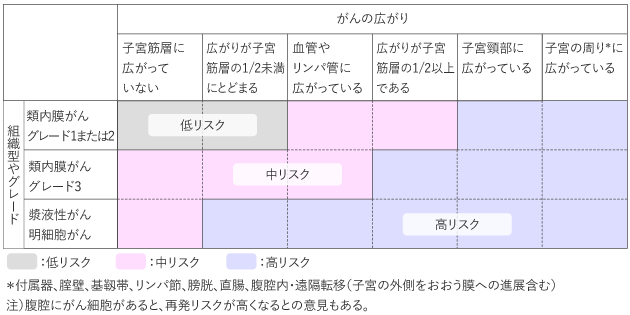

2)組織型、グレードと術後再発リスク分類

子宮体がんの性質は、組織型(がんの種類)やグレード(がんの悪性度)で決まります。手術後に、手術で採取したがんの組織型やグレードとがんの広がりの程度から、術後の再発リスクを予測します。

(1)組織型

子宮体がん(子宮内膜がん)は、顕微鏡下でのがんの組織の見え方によって、いくつかの組織型に分類されます。主な組織型として、類内膜がん、漿液性がん、明細胞がんなどがあり、組織型により予後が異なることが分かっています。そのほか、まれにがん肉腫などがあります。

(2)グレード(G)

グレードは、がんの悪性度の高さを示すものです。類内膜がんは、悪性度の低い順にグレード1(G1)、グレード2(G2)、グレード3(G3)に分けられます。漿液性がんと明細胞がんは悪性度が高く、一般的にグレード分類は行われません。

(3)術後再発リスク分類

子宮体がんでは、一般的にまず手術を行い、がんが再発しやすいかどうかの再発リスクを術後に調べます。

子宮体がんは、組織型やグレードにより、予後のよい順に「類内膜がんでグレードが1または2」「類内膜がんでグレード3」「漿液性がん・明細胞がん」に分けられます。手術後には、この組織型とグレードによる分類(図2縦軸)とがんの広がり(図2横軸)から、再発リスクを低、中、高のいずれかに分類し、術後の治療方針を決めていきます。

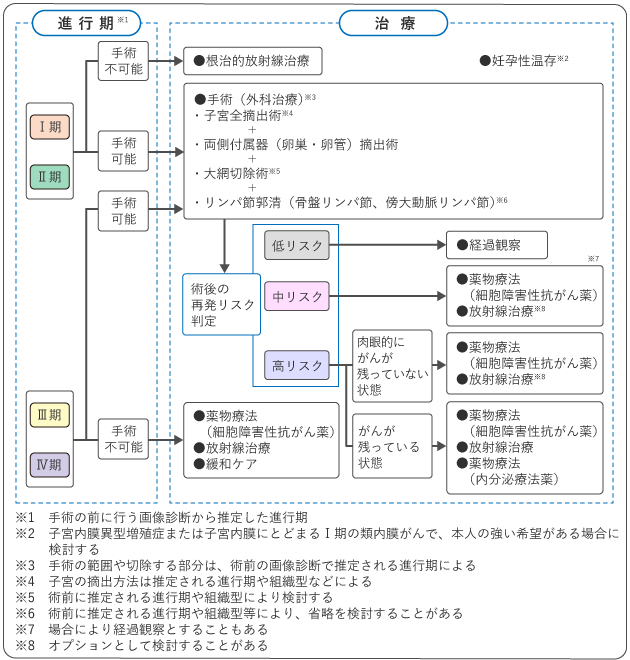

3)治療の選択

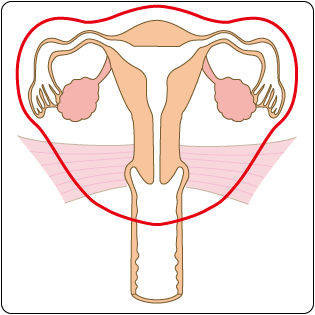

子宮体がんの治療では、手術が可能であれば、子宮と両側の付属器(卵巣・卵管)を取り除く手術を行うことが基本です。手術後の治療は、がんの進行の程度や術後再発リスク分類に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

図3は、子宮体がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたって分からないことは、まず担当医に確認することが大切です。治療を選ぶにあたっての悩みや困りごとは、がん相談支援センターで相談することもできます。

妊娠や出産について

子宮体がんの標準治療は、子宮と卵巣・卵管の摘出です。しかし、一定の条件を満たした場合には、子宮や卵巣・卵管を残し、将来の妊娠の可能性を残すことができる場合があります。その条件とは、子宮内膜異型増殖症(子宮体がんの前がん病変)、またはがんが子宮内膜にとどまっているグレード1の類内膜がんの場合です。いずれの場合も子宮内膜の組織全体を採取して、条件にあてはまるかよく確認します。

この条件にあてはまり、将来子どもをもつことを強く希望している場合には、妊孕性を温存すること(妊娠するための力を保つこと)が選択肢となる場合があります。子宮体がんの場合は、黄体ホルモン療法と呼ばれる薬物療法を行い、子宮と卵巣・卵管を残します。ただし、妊孕性温存治療では、将来の妊娠の可能性を残すため、通常であれば切除する部分を残すことになりますので、再発などのリスクを考慮しなければなりません。また、黄体ホルモン療法では、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓症などの重篤な血栓症などが起こる可能性もあります。妊孕性温存治療を検討するときには、がんの状態や再発、合併症などのリスクについて十分理解した上で、自分の希望を伝えて、担当医とよく相談することが必要です。

2.手術(外科治療)

子宮体がんの治療の第一選択は手術です。手術によりがんを取り除くと同時に、がんの広がりを正確に診断して進行期を決定します。また、手術で取り除いたがんの病理検査を行い、術後の再発リスクを判断します。手術によって決定した進行期と術後再発リスク分類から、放射線治療や薬物療法などの治療をさらに行う必要があるかどうかを判断します。

手術方法は、基本的に開腹手術です。切除する範囲はがんの広がりによって異なります。がんが進行していると広い範囲を切除する必要がありますが、広い範囲を切除すると合併症も起こりやすくなるため、十分に検討して適切な手術方法を選択します。

早期の子宮体がんでは、腹腔鏡手術や、手術用ロボットを遠隔操作して行うロボット手術などの内視鏡手術が可能な場合もあります。内視鏡手術には、手術による創が小さくてすむ、術後の痛みが少なく回復が早い、入院期間の短縮が見込めるなどのメリットがありますが、がんが進行している場合には行うことができません。また、2023年12月時点で保険適用となるのはⅠA期の場合のみです。さらに、内視鏡手術が行える施設には子宮体がんの治療や内視鏡手術に十分な経験のある常勤の医師がいる、緊急手術に対応できる体制がある、などの基準があり、すべての病院で受けられるわけではありません。手術の方法については、担当医とよく相談しましょう。

1)手術の種類

手術の種類には、切除範囲により、(1)単純子宮全摘出術、(2)準広汎子宮全摘出術、(3)広汎子宮全摘出術があります。

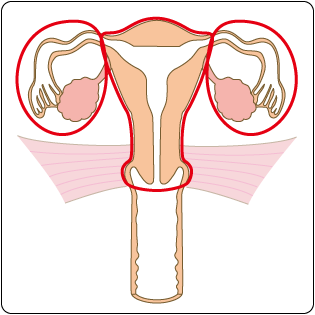

子宮体がんでは、卵巣に転移しやすいことや、卵巣がんも同時に発生することが多いことから、原則として両側の付属器(卵巣・卵管)も摘出します。また、進行期を正確に知り、術後の治療方針を決めるために、骨盤リンパ節や傍大動脈リンパ節を郭清(取り除く)してリンパ節転移の有無も確認します。ただし、リンパ節郭清によって下肢のリンパ浮腫(むくみ)などの合併症が発症することがあります。類内膜がんのグレード1またはグレード2で、術前にⅠA期と推定される場合には、リンパ節への転移の可能性がとても低いため、リンパ節郭清を行わないこともあります。推定される進行期や組織型によっては、進行期を正確に知るために、大網(胃から垂れ下がって大腸と小腸をおおっている膜)の切除を検討することもあります。

(1)単純子宮全摘出術

最も狭い範囲を切除する方法で、開腹して子宮と両側の付属器(卵巣・卵管)を摘出します。腟壁の一部を切除することもあります。手術の前の診断で、腟や子宮の周りの組織にがんがなく、子宮体部にとどまっていると推定される場合に行います。類内膜がんのグレード1またはグレード2で、術前にⅠA期と推定される場合には、リンパ節への転移の可能性がとても低いため、リンパ節郭清を行わないこともあります。子宮と卵巣・卵管を摘出するため、妊娠することはできなくなりますが、性交渉は可能です。

(2)準広汎子宮全摘出術

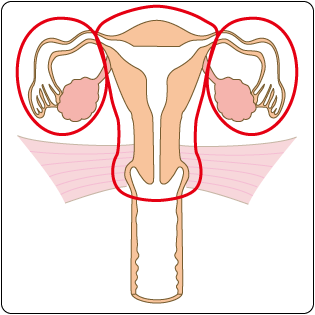

子宮を支える組織(基靱帯)と腟壁の一部を含め、子宮と両側の付属器(卵巣・卵管)を摘出します。膀胱の神経の大部分を温存することができるため、尿が出にくくなるといった術後の排尿のトラブルは広汎子宮全摘出術と比べて少なくなります。子宮と卵巣・卵管を摘出するため、妊娠することはできなくなりますが、性交渉は可能です。

(3)広汎子宮全摘出術

最も広い範囲を切除する方法です。子宮とともに、卵管、卵巣、腟および子宮の周りの組織を含めた広い範囲を摘出します。また、骨盤内のリンパ節も一緒に切除するリンパ節郭清を行います。同時に、腹部傍大動脈リンパ節郭清を行う場合もあります。子宮と卵巣・卵管を摘出するため、妊娠することはできなくなります。

広い範囲を切除するため、がんを完全に取りきることができる可能性は高くなりますが、リンパ浮腫、排尿のトラブルなどが起こることもあります。腟が短くなりますが、性交渉は可能です。

2)手術後の合併症

術後はしばらく創が痛むため下腹部に力を入れることが難しく、移動などに困難を感じることがあります。また、排尿のトラブルや、便秘、腸閉塞などが起こることもあります。リンパ節を切除した場合にはリンパ浮腫(足や下腹部のむくみ)が起こることがあります。このほか、閉経前に卵巣を切除した場合には卵巣欠落症状(ほてりや発汗など更年期障害と同様の症状)などが起こることもあります。合併症のあらわれ方や症状は人それぞれで、治療法によっても異なります。詳しくは、関連情報「子宮体がん(子宮内膜がん) 療養 2.日常生活を送る上で」をご覧ください。

3.放射線治療

放射線による治療では、高エネルギーのX線やガンマ線でがん細胞にダメージを与え、がんを小さくします。

手術前の推定進行期がⅠ期またはⅡ期で、がんを手術で取りきれると考えられるが、ほかにかかっている病気や高齢、肥満などの理由で手術ができないときに、治癒を目的とした根治的放射線治療を検討することがあります。また、手術後に再発予防を目的とした術後放射線治療、がんの進行や転移による痛みなどの症状を和らげることを目的とした緩和的放射線治療を行うこともあります。

副作用として、子宮体がんの放射線治療の場合、直腸炎、膀胱炎、小腸の閉塞(ふさがること)や下痢などが起こることもあります。また、治療が終わって数カ月から数年たって起こる症状(晩期合併症)もあります。副作用の程度は人によって異なります。詳しくは、関連情報「子宮体がん(子宮内膜がん) 療養 2.日常生活を送る上で」をご覧ください。

4.薬物療法

子宮体がんでは、手術後に、再発のリスクを減らすことを目的として点滴や飲み薬による薬物療法を行うことがあります。また、がんが手術で切除できない場合や、切除しきれない場合、がんが再発した場合にも薬物療法を行います。

1)細胞障害性抗がん薬

細胞障害性抗がん薬は、細胞の増殖の仕組みに注目して、その仕組みの一部を邪魔することでがん細胞を攻撃する薬です。がん以外の正常に増殖している細胞も影響を受けます。

子宮体がんでは、術後に再発のリスクが高いと判断された場合や、手術ができない場合、再発した場合に、細胞障害性抗がん薬を使います。一般的に、アントラサイクリン系もしくはタキサン系と呼ばれる薬と、白金製剤と呼ばれる薬とを組み合わせる併用療法が行われます。使用する薬は、がんの状態や副作用などを考えて決めていきます。

2)内分泌療法薬

1)の細胞障害性抗がん薬を複数用いる併用療法ができない場合や効果が不十分な場合に、黄体ホルモン薬を用いた内分泌療法を行うことがあります。

3)分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬

再発がんで、白金製剤を含む薬物療法を行ったことがある場合には、分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせた併用療法が行われます。また、同様の場合で、検査の結果から免疫チェックポイント阻害薬の効果が高いことが期待できるときには、免疫チェックポイント阻害薬のみを用いることもあります。

4)薬物療法の副作用

子宮体がんの治療に用いられる細胞障害性抗がん薬の主な副作用には、吐き気や嘔吐、脱毛、末梢神経障害(手足のしびれ、運動障害、味覚障害、聴力障害など)、骨髄抑制(白血球数の減少による感染への抵抗力の低下)などがあります。また、内分泌療法薬の主な副作用には、血栓症(血管の中に血のかたまりができて血管がつまる病気)などがあります。

副作用については、使用する薬剤の種類や薬ごとに異なり、その程度も個人差があります。最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については、症状をコントロールすることができるようになってきました。

しかし、副作用の種類や程度によっては、治療が継続できなくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対処したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状がみられたときには、迷わずに担当医に伝えましょう。

5.免疫療法

免疫療法は、免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です。2023年12月現在、子宮体がんの治療に効果があると証明されている方法は、再発がんに対する免疫チェックポイント阻害薬を使用する薬物療法のみです。その他の免疫療法で、子宮体がんに対して効果が証明されたものはありません。

なお、免疫療法の免疫チェックポイント阻害薬を使う治療法は、薬物療法の1つでもあります。

6.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。

決して終末期だけのものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。がんやがん治療に伴うつらさや、それ以外の悩みについても、医療者やがん相談支援センターなどに相談することも大切です。

なお、がんやがんの治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によっておこるさまざまな苦痛を軽減するための支援として行われているのが、「アピアランス(外見)ケア」です。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者やがん相談支援センターに相談してください。

7.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われます。

1)排尿のトラブルに対するリハビリテーション

子宮を広範囲に切除した場合、排尿のトラブルや便秘が起こることがあります。排尿がうまくできない、またその可能性がある場合には、リハビリテーション治療(骨盤底筋筋力訓練)を検討することもあります。また、カテーテルを尿道から膀胱へゆっくり挿入し、カテーテルを通して尿を出す、間欠導尿法を行うことがあります。

2)身体機能低下に対するリハビリテーション

子宮体がんの治療中や治療後は、身体活動が低下してしまうことが多くなり、肥満やクオリティ・オブ・ライフ(QOL:生活の質)の低下などの問題が起きやすくなります。特に肥満の人には、運動療法が効果的であるといわれています。筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動など、日常生活の中でできるトレーニングについて、医師に確認しましょう。

8.再発した場合の治療

再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。原発巣のあった場所やその近くに、がんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めて再発といいます。

子宮体がんでは、子宮や腟などの骨盤内で起こる限られた範囲(局所)での再発のほか、がんが卵巣・卵管などに広がることが比較的多くあります。また、リンパ節、腹膜(内臓の表面をおおっている膜)、肺や肝臓に転移として再発することもあります。

子宮体がんが再発した場合の治療は、再発した場所やがんの広がりなどによって検討します。手術で切除した腟の断端(切り口)に再発した場合には、放射線治療を行います。腟の断端以外の骨盤内に再発した場合で、がんが手術で取り切れる場合には、手術を検討することもあります。切除が難しい場合には、薬物療法が選択肢になります。いずれの場合にも、体の状態や再発した時期、これまでの治療法なども考慮しながら治療の方針を決めていきます。

| 2023年12月21日 | 「子宮体がん治療ガイドライン2023年版」「子宮体癌取扱い規約 病理編 第5版」より、内容を更新しました。 |

| 2019年07月11日 | 「子宮体がん治療ガイドライン2018年版」「子宮体癌取扱い規約 病理編 第4版(2017年)」より、内容の更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2016年02月12日 | 5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2016年01月27日 | 「子宮体がん治療ガイドライン2013年版」より、「子宮体がんの病期と治療方法」の図を更新しました。 |

| 2014年10月03日 | 5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2013年12月13日 | 「子宮体がん治療ガイドライン2009年版」に準じて内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2006年10月01日 | 内容を更新しました。 |

| 2000年01月24日 | 掲載しました。 |