膵臓がんの治療には、手術、薬物療法、放射線治療、緩和ケアがあります。がんが切除できる場合は、手術のみ、もしくは手術と薬物療法、放射線治療を組み合わせた治療(集学的治療)を行います。切除できない場合は、主に薬物療法や薬物療法と放射線治療を組み合わせた治療を行います。がんの進行の状態によっては、緩和ケアのみを行う場合があります。

1.病期と治療の選択

治療法は、がんの進行の程度を示す病期やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。

1)ステージ(病期)

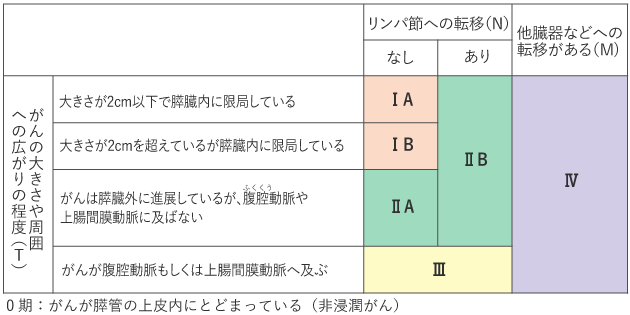

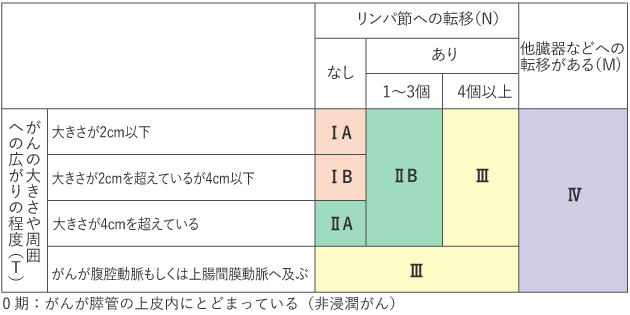

がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。なお、膵臓がんではステージのことを進行度ということもあります。

膵臓がんでは0期~Ⅳ期まであり、がんの大きさ、周囲への広がり、リンパ節や他の臓器への転移があるかどうかによって決まります(表1、2)。全身の状態を調べたり、ステージを把握する検査を行ったりすることは、治療の方針を決めるためにとても重要です。

膵臓がんの病期の分類には、日本では「膵癌取扱い規約(日本膵臓学会編)」(表1)、または「TNM悪性腫瘍の分類(UICC)」(表2)が用いられ、次のTNMの3種のカテゴリー(TNM分類)の組み合わせで決まります。

Tカテゴリー:原発腫瘍※の大きさや周囲への広がりの程度

Nカテゴリー:リンパ節への転移の有無

Mカテゴリー:他臓器などへの転移(遠隔転移)の有無

※原発腫瘍とは、原発部位(がんがはじめに発生した部位)にあるがんのことで、原発巣ともいわれます。

2)治療の選択

治療法は、がんの進行の程度に基づいた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

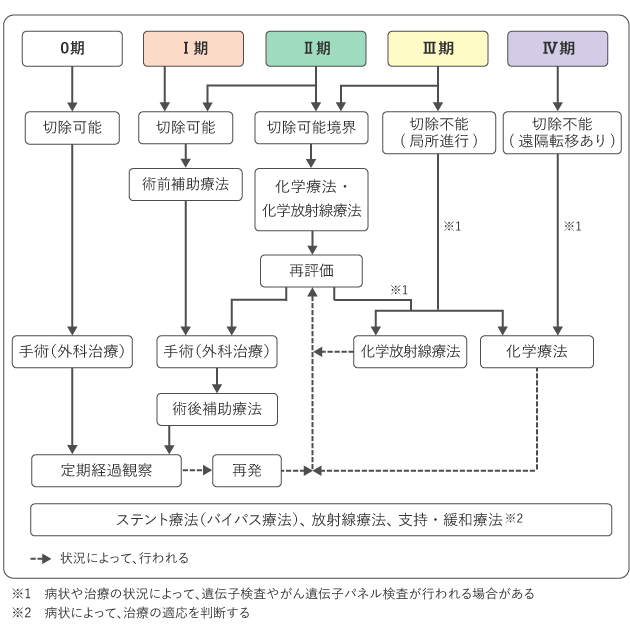

図3は、膵臓がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

膵臓がんではまず、手術ができるかどうかについて検討し、「切除可能」「切除可能境界」「切除不能」のどの状態であるかを調べます(図3)。手術ができる場合は、手術のみ、もしくは手術と薬物療法を組み合わせた治療を行います。

がんが膵臓周辺の大きな血管を巻き込んでいたり、別の臓器に転移していたりして手術ができない場合は、薬物療法や化学放射線療法を行います。また、痛みや食欲の低下といった症状に応じ、支持・緩和療法を行います。

妊娠や出産について

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性温存治療(妊娠するための力を保つ治療)が可能か、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

2.手術(外科治療)

膵臓がんの治療では、手術でがんを切除できると考えられる「切除可能」である場合、できる限り手術をします。手術には、膵頭十二指腸切除術、膵体尾部切除術、膵全摘術があります。

手術方法により異なりますが、一般的には、膵体尾部よりも膵頭部の切除のほうが、腸とつなぎ合わせる部位が多いため、回復に時間がかかります。また、がんの位置によっては、腸の動きを調整する神経も一緒に切除するため、下痢を起こしやすくなります。切除する膵臓の範囲によっては、糖尿病や消化吸収障害などが起こり、治療が必要になることがあります。

がんが周囲の血管を巻き込んでいるなどの理由で、手術でがんを取り切れるか判断が難しい「切除可能境界」である場合は、化学療法や化学放射線療法を行った後、治癒につながる切除が可能かどうかをあらためて検討した上で、手術を行うことがあります。

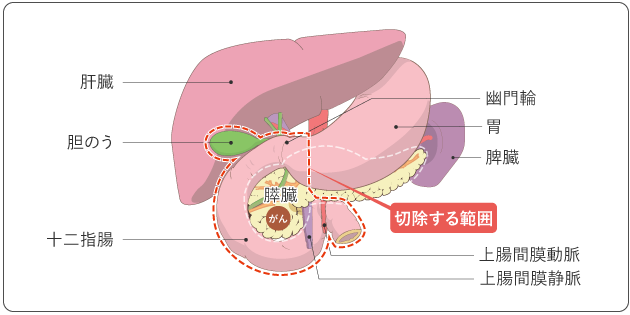

1)膵頭十二指腸切除術

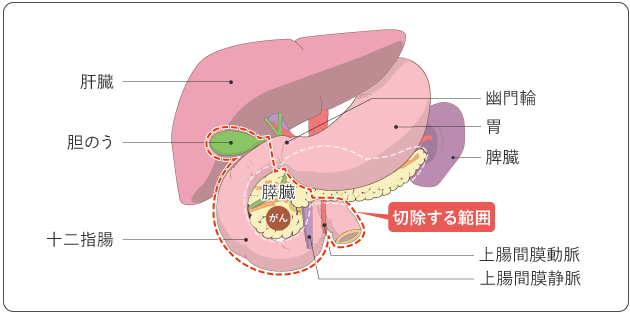

膵頭部を中心にがんがある場合、十二指腸、胆管、胆のうを含めて膵頭部を切除します。がんが胃の近くにある場合は胃の一部を、がんが血管を巻き込んでいる疑いがある場合は血管の一部も切除します。

これまでは、胃の2/3の切除を伴う膵頭十二指腸切除術(PD)が広く行われていました。最近では、できるだけ切除する範囲を少なくする、胃のすべてを残す幽門輪温存膵頭十二指腸切除術(PPPD)や胃の大部分を残す亜全胃温存膵頭十二指腸切除術(SSPPD)に変わりつつあります(図4、5)。切除後は、残った膵臓を小腸につなぎ合わせ、膵液が小腸に流れるようにします(再建手術)。同様に、胆管と小腸、胃と小腸もつなぎ合わせます。

手術後は、切除した部分や、つなぎ合わせた部分から胆汁や膵液が漏れることがあり、感染、腹膜炎、出血が起こることがあります。また、一時的に胃からの食べ物の排出が遅れることによって、食事がうまく食べられなかったり、吐き気が起こったりすることがあります。その場合には、状態が回復するまで点滴や中心静脈栄養などで水分や栄養を補うことがあります。感染によって胆管炎が起こった場合には、抗菌薬で治療します。

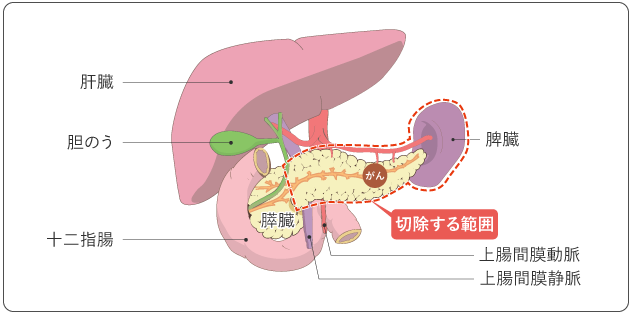

2)膵体尾部切除術

膵体尾部のがんの場合、膵臓の体部と尾部を切除します。通常は脾臓も摘出します。消化管は切除しないので、消化管同士をつなぎ合わせる再建手術は必要ありません(図6)。

手術後は、膵臓を切離した部分から膵液が漏れることがあり、感染、腹膜炎、出血が起こることがあります。また、胃から食べ物が一時的に排出されなくなることによって、食事がうまく食べられなかったり、吐き気が起こったりすることがあります。その場合には、状態が回復するまで点滴や中心静脈栄養などで水分や栄養を補うことがあります。

脾臓を摘出した場合には、肺炎球菌などの細菌に対する抵抗力が落ちるため、肺炎球菌ワクチンの予防接種が勧められています。

3)膵全摘術

がんが膵臓全体に及ぶ場合は、膵臓をすべて摘出します。膵臓をすべて摘出することによって、インスリンなどのホルモンや消化酵素が分泌されなくなります。そのため、糖尿病や消化吸収障害、脂肪肝などが起こります。糖尿病に対しては、定期的にインスリンを使用します。また、消化吸収障害、脂肪肝に対しては、膵液のかわりになる消化剤を服用します。

3.放射線治療

膵臓がんの放射線治療には、治療の効果を高めることを目的とした化学放射線療法と症状緩和を目的とした放射線治療の2つがあります。

1)化学放射線療法

放射線治療と化学療法(細胞障害性抗がん薬による治療)を組み合わせた治療法です。遠隔転移はないと判断されるものの、がんが膵臓近くの重要な血管を巻き込んでいることが明らかで、手術ができない局所進行切除不能膵臓がんの場合に行われます。

化学療法と組み合わせることで治療の効果を高めることが期待でき、局所進行切除不能膵臓がんに対する標準治療の1つとして勧められています。なお、粒子線治療(重粒子線治療、陽子線治療)が受けられる場合がありますが、実施される施設は限られています。希望する場合は担当医に相談しましょう。

そのほかに、手術ができない膵臓がんでは、痛みを和らげるために行われることがあります。

2)痛みの緩和を目的とした放射線治療

手術ができない局所進行切除不能膵臓がんや、遠隔転移がある膵臓がんの場合に、痛みを和らげるために行われることがあります。また、骨転移による痛みを和らげる治療として行うことが勧められています。

3)放射線治療の副作用

放射線を当てる場所や放射線の量などによって症状は異なりますが、一般的には、皮膚の色素沈着、吐き気・嘔吐、食欲不振、白血球の減少などがあらわれます。まれに胃や腸の粘膜が荒れて出血することで、黒い便が出ることもあります。

4.薬物療法

膵臓がんの薬物療法では、主に細胞障害性抗がん薬を使います。なお、病状や治療の状況によって、がん遺伝子検査が行われることがあり、その結果によっては、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬を使う場合があります。

細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ(がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ)薬です。

薬物療法で使用する薬の組み合わせは複数あります。どの種類の薬を使うかは、治療の目的、がんの状態や臓器の機能、薬物療法に伴って起こることが想定される副作用などについて、本人と担当医が話し合って決めていきます。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者に尋ねてみましょう。

1)術前補助化学療法・術後補助化学療法

手術でがんを切除可能な場合、手術の前や後に、一定期間薬物療法を受けると、再発しにくくなることや、生存期間が延長することが示されています。そのため、手術の前後にそれぞれ有効性が確認された異なるレジメン(薬剤の用量や用法、治療期間を明記した治療計画のこと)での薬物療法を行います。使う薬の種類は、細胞障害性抗がん薬です。なお、病期が0期の場合には、手術の前後に薬物療法は行いません。

2)手術できない場合・手術後再発した場合の薬物療法

(1)一次化学療法

手術ができない場合や、手術後に再発した場合にも、がん自体の進行を抑え、延命および症状を和らげることを目的とした薬物療法を行います。また、放射線治療と組み合わせた化学放射線療法を行うこともあります。細胞障害性抗がん薬を単独、または組み合わせて使います。

なお、がん遺伝子検査の結果、BRCA遺伝子に生まれつき変異がある場合には、白金製剤と呼ばれる種類の細胞障害性抗がん薬を使って治療した後に、分子標的薬を使った維持療法(細胞障害性抗がん薬の効果を維持するために行う治療)を行うこともあります。

(2)二次化学療法(一次化学療法が効かなくなった場合に用いる薬物療法)

一次化学療法が効かなくなり、がんが進行した場合には、それまでの治療で使っていないほかの薬で治療を行います。

なお、二次化学療法では、がん遺伝子検査の結果によって、使用する薬の種類を検討します。MSI検査高度陽性(MSI-High:遺伝子に入った傷を修復する機能が働きにくいために起こる状態)と、腫瘍遺伝子変異量高スコア(TMB-High:がん細胞のゲノムに起こった遺伝子変異が多い状態)の場合は、免疫チェックポイント阻害薬を使うことがあります。また、NTRK融合遺伝子陽性(正常なNTRK遺伝子の一部が他の遺伝子と何らかの原因で融合した遺伝子変異)の場合には、この遺伝子変異がある場合に有効であることが分かっている種類の分子標的薬を使うこともあります。

3)薬物療法の副作用

細胞障害性抗がん薬は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるため、しびれ、口内炎、吐き気、脱毛、下痢などの症状や、血液中の白血球や血小板などの数が少なくなる骨髄抑制、肝機能や腎機能が悪化するなどの副作用が起こることがあります。

副作用の有無や程度は人により異なりますが、最近は副作用を予防する薬も開発され、特に吐き気や嘔吐は、以前と比べて予防できるようになってきました。しかし、副作用が強い場合には、治療の休止や変更も検討します。担当医から治療の具体的な内容をよく聞き、不安な点や分からない点は十分に話し合った上で、納得できる治療を選びましょう。

分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬は、薬ごとにさまざまな副作用があらわれます。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらいいか、特に気を付けるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医に確認しておきましょう。

5.免疫療法

免疫療法は、免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です。2023年3月現在、膵臓がんの治療に効果があると科学的に証明されている方法は、MSI-Highの場合と、TMB-Highの場合に免疫チェックポイント阻害薬を使用する治療法のみです。その他の免疫療法で、膵臓がんに対して効果が証明されたものはありません。

なお、免疫チェックポイント阻害薬を使用する方法は、薬物療法の1つでもあります。免疫チェックポイント阻害薬を使用する治療法に関する情報は、関連情報「膵臓がん 治療 4.薬物療法」をご覧ください。

6.合併症に対する治療

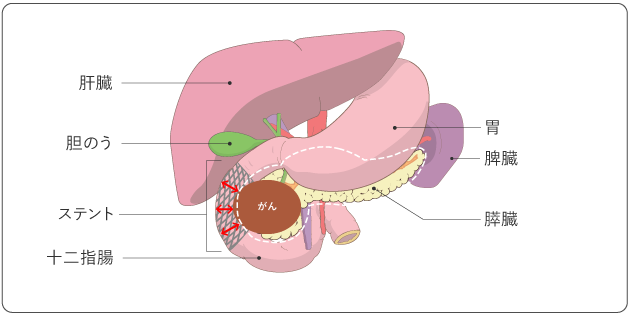

1)黄疸や胆管炎に対する治療

膵頭部には胆管が通っています。がんによって胆管が狭くなることや、ふさがることが原因で、胆汁が肝臓から十二指腸へ正常に流れずにたまることがあります。その結果、肝機能障害や黄疸のほか、細菌が感染して胆管炎が起こることがあります。上腹部の痛みや高熱、黄疸が出た場合には担当医に相談しましょう。

たまった胆汁を排泄するために、管を胆道に挿入する「胆道ドレナージ」を行うことがあります。胆道とは、胆汁の通り道である胆管、胆のう、十二指腸乳頭の総称です。胆道ドレナージには以下の方法がありますが、通常は体の負担が少ない内視鏡的胆道ドレナージが推奨されます。

- 内視鏡的胆道ドレナージ(ERBD):狭くなった胆管に、内視鏡を用いて、プラスティックや金属でできた管(ステント)を挿入して、胆管を広げる方法

- 内視鏡的経鼻胆道ドレナージ(ENBD):内視鏡を用いて、鼻から胆管にチューブを挿入する方法

- 経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD):おなかの皮膚から肝臓を経由して胆管にチューブを挿入し、胆汁を体の外に出す方法

- 超音波内視鏡下胆道ドレナージ(EUS-BD):超音波内視鏡を用いて、胆管と十二指腸または胃をつなぐステントを挿入する方法

なお、EUS-BDは、がんの浸潤や手術後の影響などでERBDでステントを挿入することができない場合に行われることがある新しい方法です。そのため、熟練した技術や専用の器具が必要で、外科や放射線科、内視鏡科の医師によるチーム体制が整った施設でのみ行われるべきとされています。

2)消化管や胆管の閉塞に対する治療

がんの切除ができない場合には、症状を改善する目的で、十二指腸ステント療法またはバイパス手術が行われることがあります。

十二指腸ステント療法では、膵臓がんによって胃や十二指腸が狭くなっている部分に、内視鏡を用いて、金属でできた管(ステント)を入れて広げ、食べ物の通り道をつくります(図7)。

バイパス手術では、十二指腸ががんでふさがっている場合には、胃と空腸(小腸の一部)をつなぐ胃空腸吻合バイパス術を行うことがあります。また、胆管ががんでふさがっていて黄疸が出ている場合には、胆管と空腸をつなぐ胆管空腸吻合バイパス術を行うことがあります。

7.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。

決して終末期だけのものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。本人にしかわからないつらさについても、積極的に医療者へ伝えましょう。

痛みがある場合には、鎮痛薬を使った治療が勧められています。また、神経ブロック(痛みを感じる原因となる神経の近くに針を刺し、薬剤を注入する治療)が可能な場合もあります。骨転移の痛みを緩和するための放射線治療も勧められています。

がんによって胆管が狭くなった場合は胆道ドレナージが、がんが浸潤することによって消化管が狭くなった場合には、ステントと呼ばれるチューブのような器具を入れる治療や手術を勧められることもあります。詳しくは、関連情報「膵臓がん 治療 6.合併症に対する治療」をご覧ください。

8.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われます。

一般的に、治療中や終了後は、体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示のもと、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などを、リハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師に確認しましょう。

9.再発した場合の治療

再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。原発巣やその近くに、がんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めて再発といいます。

再発した場合には、それぞれの状況に応じて総合的に検討し、治療やケアの方針を決めていきます。

| 2023年02月20日 | 「膵癌診療ガイドライン2022年版」より、内容を更新しました。 |

| 2020年09月08日 | 「膵癌診療ガイドライン2019年版」より、内容の更新をしました。 |

| 2020年02月27日 | 「5.生存率」の参照先を「がん診療連携拠点病院等院内がん登録生存率集計」としました。 |

| 2017年07月25日 | 「膵癌診療ガイドライン 2016年版」より、内容の更新をしました。4タブ形式に変更しました。 |

| 2016年12月07日 | 「膵癌診療ガイドライン2016年版」より、「図2 膵臓がんの臨床病期と治療 」を更新しました。 |

| 2016年02月10日 | 「2.治療成績」の5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2014年10月14日 | 「科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン2013年版」を反映しました。 |

| 2014年10月03日 | 「2.治療成績」の5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2013年04月12日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2006年10月20日 | 内容を更新しました。 |

| 1995年12月25日 | 掲載しました。 |