腎盂・尿管がんの治療は、手術(外科治療)と薬物療法が中心です。また、診断されたときから、がんに伴う心と体のつらさなどを和らげるための緩和ケア/支持療法を受けることができますので、必要なときは担当医に相談しましょう。

1.ステージと治療の選択

治療は、がんの進行の程度を示すステージ(病期)や体の状態、リスク因子などに基づいて検討し、担当医とともに決めていきます。

1)ステージ(病期)

がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。

腎盂・尿管がんのステージは、0a期~Ⅳ期まであり、次のTNMの3種のカテゴリー(TNM分類)の組み合わせで決まります。

Tカテゴリー:原発腫瘍※の深さや周囲への広がりの程度

Nカテゴリー:領域リンパ節への転移の有無や程度

Mカテゴリー:他臓器などへの転移(遠隔転移)の有無

※原発腫瘍とは、原発部位(がんがはじめに発生した部位)にあるがんのことで、原発巣ともいわれます。

| T分類 | Ta | 乳頭状非浸潤がん(粘膜にとどまり浸潤のないがん) |

|---|---|---|

| Tis | 上皮内がん | |

| T1 | がんが腎盂・尿管の上皮の下の結合組織に広がっている | |

| T2 | がんが腎盂・尿管の粘膜を越えて広がり、筋肉の層に及んでいる | |

| T3 | がんが腎盂・尿管の筋肉の層を越えて、外側の組織(腎盂の場合:腎盂周囲の脂肪組織または腎臓/尿管の場合:尿管周囲の脂肪組織)まで及んでいる | |

| T4 | がんが隣接する臓器または、腎臓を越えて周りの脂肪組織まで広がっている | |

| N分類 | N0 | 領域リンパ節に転移がない |

| N1 | 領域リンパ節に転移がある(最大径が2cm以下のリンパ節転移が1つある) | |

| N2 | 領域リンパ節に転移がある(最大径が2cmを超えるリンパ節転移が1つ、または、大きさに関わらず複数のリンパ節転移がある) | |

| M分類 | M0 | 遠隔転移がない |

| M1 | 遠隔転移がある |

泌尿器科・病理・放射線科 腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約 第2版.p44-45.2021年,医学図書出版.

を参考に作成・改変

| 大きさや 広がり (T分類) |

領域リンパ節への転移(N分類)や遠隔転移(M分類)の有無 | |

|---|---|---|

| どちらもない (N0、M0) |

どちらか一方 でもある (N1、N2、M1) |

|

| Ta | 0a | Ⅳ |

| Tis | 0is | Ⅳ |

| T1 | Ⅰ | Ⅳ |

| T2 | Ⅱ | Ⅳ |

| T3 | Ⅲ | Ⅳ |

| T4 | Ⅳ | Ⅳ |

泌尿器科・病理・放射線科 腎盂・尿管・膀胱癌取扱い規約 第2版.p45.2021年,医学図書出版.を参考に作成・改変

2)リスク因子

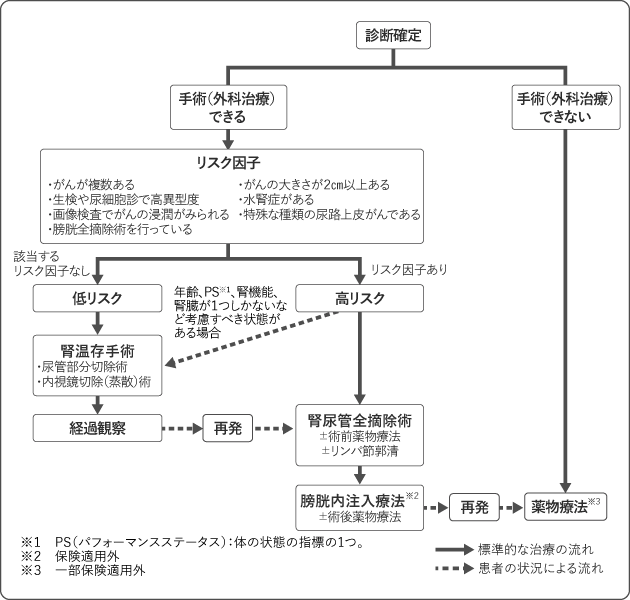

腎盂・尿管がんの手術(外科治療)におけるリスク因子は、腎盂・尿管にがんが複数ある、がんの大きさが2cm以上、生検や尿細胞診検査でがんの異型度(悪性度の高さ)が高異型度である、水腎症がある、がんが周囲の組織に浸潤している、特殊な種類の尿路上皮がんである、膀胱全摘除術を行っているなどとされています。それらのリスク因子が1つ以上あると高リスク、なければ低リスクとされます。

3)治療の選択

治療は、がんの進行の程度や体の状態、本人の希望や年齢などを含めて検討し、担当医とともに決めていきます。

腎盂・尿管がんの治療では、手術で、がんがある側の腎臓と尿管をすべて摘出することが基本となります。ただし、がんの状態やもともとの腎機能、患者の年齢や体の状態、本人の希望などによっては、腎機能を温存することを優先して、部分的に切除することを検討します。手術の前後には薬物療法を行うことがあります。

がんが進行して切除が難しい場合や、遠隔転移がある場合は、薬物療法を行います。

図3は、腎盂・尿管がんの標準的な治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたって分からないことは、まず担当医に確認することが大切です。別の医師の意見を聞いてみたい場合は、セカンドオピニオンを利用することもできます。治療を選ぶにあたっての悩みや困りごとは、がん相談支援センターで相談することもできます。

妊娠や出産について

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性を温存すること(妊娠するための力を保つこと)が可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

2.手術(外科治療)

腎盂・尿管がんの手術(外科治療)は、腎臓と尿管をすべて摘出する腎尿管全摘除術と、腎臓や尿管の一部を切除する腎温存手術に大きく分けられます。腎温存手術には、尿管部分切除術と内視鏡切除(蒸散)術があります。

リスク因子の分類で、低リスクの場合は腎温存手術を行い、高リスクの場合は腎尿管全摘除術を行います。ただし高リスクであっても、高齢、体の状態がよくない、慢性腎臓病の症状が重い、腎臓が片方しかないなどの場合には、腎温存手術を検討することがあります。腎温存手術では、残った腎臓の機能を温存できるため、腎機能の低下とそれに伴う合併症への影響を小さくできますが、局所再発の可能性があります。担当医からよく説明を受けた上で治療を受けましょう。

1)手術の術式について

手術の術式としては、おなかを切開して行う「開腹手術」や、おなかに開けた小さな穴から腹腔鏡を入れて行う「腹腔鏡手術」があります。腹腔鏡手術を行う場合には、手術用ロボットを操作して行う「ロボット支援手術」を検討することもあります。手術の術式は、がんや体の状態などによって決まります。

2)腎尿管全摘除術

がんのある側の腎臓、尿管を摘出するほか、尿管がつながっている部分の膀胱壁も摘出します。高リスクの場合には、リンパ節郭清を行うこともあります。

手術後、膀胱内での再発を防ぐために、細胞障害性抗がん薬を膀胱の中に注入する「膀胱内注入療法」という治療を行うことがありますが、2024年1月現在、保険適用外です。

腎尿管全摘除術の合併症

一時的に尿量が減ったり、血圧が不安定になったり、むくみが出たりすることがあります。しかし、片方の腎臓を摘出しても、もう片方の腎臓で機能を補うことができるので、数週間もすれば尿量や血圧は安定し、通常は問題ありません。

ただし、高血圧や糖尿病などでもともと腎機能が低下している場合は、もう片方の腎臓で十分に補えないことがあります。その場合には、あらわれた症状に応じて治療を行います。両方の腎臓を摘出するなどで腎機能が失われた場合には、人工透析や腎移植をする必要があります。

3)腎温存手術

腎温存手術は、がんができた場所によって手術の内容が異なります。

(1)尿管部分切除術

腎臓を摘出せず、尿管を部分的に切除する手術です。がんが尿管のみにある場合や、がんが1つだけの場合などに行われます。

(2)内視鏡切除(蒸散)術

軟性尿管鏡とレーザーを使用して、腎盂にできたがんを切除する手術です。悪性度の低い小さながんで、がんが1つだけのときに行われます。

3.薬物療法

腎盂・尿管がんの薬物療法は大きく分けて、腎尿管全摘除術の前後に行う「周術期薬物療法」と、「手術によりがんを取りきることが難しい場合・再発した場合の薬物療法」があります。腎盂・尿管がんの薬物療法で使う薬には、白金製剤と呼ばれる種類の細胞障害性抗がん薬や、免疫チェックポイント阻害薬などがあります。

細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫ががん細胞を攻撃する力を強める(がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ)薬です。

1)腎尿管全摘除術前後の周術期薬物療法

(1)術前薬物療法

腎尿管全摘除術を行う前にがんを小さくしたり、手術後の予後を改善したりする目的で行います。また、術後薬物療法の効果を高めるともいわれています。術前薬物療法は、いくつかの細胞障害性抗がん薬を組み合わせて行います。

(2)術後薬物療法

再発リスクが高い場合、腎尿管全摘除術の後に、再発予防のために行うことがあります。いくつかの細胞障害性抗がん薬を組み合わせるほか、免疫チェックポイント阻害薬を使うこともあります。ただし、腎臓を摘出したことによって腎機能が低下した場合は、術後薬物療法を行えない場合があります。

2)手術によりがんを取りきることが難しい場合・再発した場合の薬物療法

手術ができない場合や、手術後に再発した場合には、がんの症状や進行を抑え、生存期間を延ばすことを目的とした薬物療法を行います。まずは一次治療から始め、治療の効果が低下した場合や、副作用が強く治療を続けることが難しい場合には、二次治療、三次治療と治療を続けていきます。

(1)一次治療

一次治療では、複数の細胞障害性抗がん薬を組み合わせて治療を行います。一次治療で効果があった場合、免疫チェックポイント阻害薬を使用した維持療法(細胞障害性抗がん薬の効果を維持するために行う治療)を行います。

(2)二次治療

二次治療では、免疫チェックポイント阻害薬を使用して治療を行います。一次治療の維持療法で免疫チェックポイント阻害薬を使用した場合は、三次治療に移行します。また、FGFRという遺伝子に変異がある場合は、それに対応する薬剤が有効であることが報告されていますが、2024年1月現在、保険適用外です。

(3)三次治療

三次治療では、抗体に細胞障害性抗がん薬を結合させた抗体薬物複合体という種類の薬を使用して治療を行います。

3)薬物療法の副作用

副作用については、使用する薬剤の種類や薬ごとに異なり、その程度も個人差があります。最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については、予防することができるようになってきました。

細胞障害性抗がん薬では、吐き気のほか、食欲低下、だるさ、口内炎などの副作用が起こることがあります。免疫チェックポイント阻害薬では、強められた免疫が自分の正常な細胞を攻撃し、さまざまな臓器に対して副作用を招く可能性があります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状がみられたときには、迷わずに担当医に伝えましょう。

4.放射線治療

放射線治療では、放射線をあててがん細胞を破壊し、がんを消滅させたり小さくしたりします。腎盂・尿管がんでは標準治療ではありませんが、骨転移がある場合などに、痛みなどの症状を和らげる目的で、放射線治療を行うことがあります。

5.免疫療法

免疫療法は、免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です。2024年1月現在、腎盂・尿管がんに対して効果があると証明されている治療は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する薬物療法のみです。保険適用外ではありますが、BCGを使用する上部尿路注入療法も免疫療法に含まれます。その他の免疫療法で、腎盂・尿管がんに対して効果が証明されたものはありません。

6.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。決して終末期だけのものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。がんやがん治療に伴うつらさや、それ以外の悩みについても、医療者やがん相談支援センターなどに相談することも大切です。

なお、がんやがんの治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によって起こるさまざまな苦痛を軽減するための支援として行われているのが、「アピアランス(外見)ケア」です。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者やがん相談支援センターに相談してください。

7.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われます。

一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示の下、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師や看護師などの医療スタッフに確認しましょう。

8.再発した場合の治療

再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。原発巣のあった場所やその近くに、がんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めて再発といいます。

腎盂・尿管がんは、特に膀胱に再発しやすいがんです。また、付近の脊椎骨(背骨)などに直接がんが広がることや、リンパ節、肺、肝臓、骨などに遠隔転移することがあります。

腎温存手術後に局所再発した場合は、腎尿管全摘除術と薬物療法を行います。腎尿管全摘除術の後に再発した場合は、細胞障害性抗がん薬や免疫チェックポイント阻害薬を使用した薬物療法を行います。