1.発熱について

発熱とは、体温が平熱よりも高い状態のことです。人によって平熱は異なりますが、一般的には体温が37.5度以上の場合をいいます。

熱が上がっていくときや発熱している最中、熱が下がっていくときには以下のような症状があらわれることがあります。

- 寒気

- 体の震え

- 体を熱く感じる

- 脈拍や呼吸が速くなる

- 関節や筋肉が痛む

- 汗をかく

2.原因

発熱の主な原因には、以下のようなものがあります。

感染症によるもの

細菌や真菌(カビ)、ウイルスなどの病原体に感染すると、これらの病原体を排除するために発熱することがあります。特に、がんや治療の副作用に伴って白血球が減少すると病原体に対する抵抗力が下がり感染しやすくなるため、発熱も起こりやすくなります。

また手術(外科治療)でできた創口が感染すること(創感染)で、発熱が起こることもあります。

がんによるもの

がんによって引き起こされる熱で、腫瘍熱ともいわれます。血液・リンパのがん、腎臓がん、肝臓がん、骨肉腫、副腎がん、褐色細胞腫などは比較的発熱が見られることの多いがんです。その他のがんでも転移が多い場合に腫瘍熱を伴うことがあります。

治療によるもの

がんの治療で用いる薬、輸血、抗菌薬などの副作用やアレルギー反応によって、発熱することがあります。発熱以外にも、皮疹(皮膚が赤くなるなどなんらかの変化が起こること)、吐き気、呼吸困難感などさまざまな症状を伴う場合もあります。治療中や治療後24時間以内に起こることもあれば、数日たってから起こることもあります。

3.発熱が起きたときには

発熱の原因を明らかにするため、医師が経過や発熱以外の症状について問診します。必要に応じて血液検査やX線検査・CT検査などの画像検査を受けることもあります。

発熱への対応は、以下のように原因によって異なります。

1)感染症によるもの

抗菌薬や抗真菌薬などを使って感染症に対する治療を行い、自然な解熱を待ちます。発熱が続いて体力を消耗する場合などは、解熱剤を使うこともあります。解熱剤を使ってよいタイミングや回数を医師に確認しておきましょう。

2)がんによるもの

がんに対する治療によって熱が下がることもあります。基本的には解熱剤を使いますが、解熱剤が使えない場合や血液・リンパのがんに対しては、ステロイドを用いることもあります。

3)治療によるもの

がんの治療薬、輸血、抗菌薬などによる治療中に発熱した場合は、いったんすぐに治療を中止します。アレルギーなど治療の副作用の場合には、症状に応じた対応が行われます。24時間以内、もしくは数日たってから発熱した場合は、感染症による発熱ではないか検査などで確認した上で、対応を検討します。

いずれの場合もがんの治療薬や抗菌薬などを継続して使うかどうかは、状態に応じて医師が検討します。

なお、中には検査をしても原因がはっきりしない発熱もあります。この場合も、それぞれの状況に応じて対応を検討します。分からないことや心配なことは医師や看護師などの医療者に確認しましょう。

4.ご本人や周りの人ができる工夫

発熱すると体の代謝が上がり、エネルギーを消耗します。適度な水分補給、安静を心がけ、解熱し体力が回復するまで十分に休むことが大切です。ここからは発熱で起こる症状や状況別に、ご本人や周りの方ができる工夫をご紹介します。

1)寒気がしたり、体が震えたりするときの工夫

部屋を暖かくし、衣類や毛布を調整して体を温めましょう。温かい飲み物を飲むのも効果的です。

湯たんぽや電気毛布を用いてもよいですが、低温やけどには注意してください。

2)発熱が続いているときの工夫

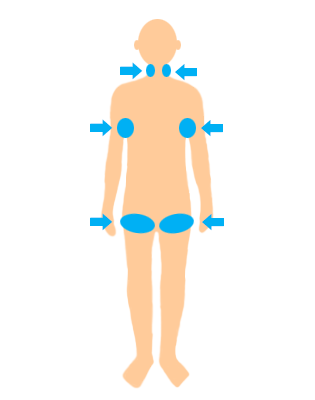

熱がこもらないように掛け物を薄手にしたり、必要に応じて部屋の温度を下げたりします。氷まくらや保冷剤を用いて頭や額、首元、脇、足の付け根などを冷やすことで、発熱による不快感を和らげることができます。

3)汗をかいているときの工夫

汗によって衣類や布団がぬれた場合は、冷えを防ぎ、清潔を保つために、無理のない範囲で着替えをしましょう。大量の汗が続くときには、肌とパジャマの間に乾いたタオルを入れて、タオルだけを交換すると、着替えによる疲労を軽減できます。

また汗をたくさんかくと、体の水分が不足することがあります。電解質を含む水分(スポーツドリンクなど)をこまめにとることが大切です。

4)食事や入浴などの工夫

食欲が低下することも多いため、食事は無理せず食べられるものでかまいません。ゼリーやプリン、アイスクリームなど、口当たりがよくエネルギーが取れるものを選ぶとよいでしょう。また、柔らかく煮たうどんやお粥などに卵を入れると、エネルギーとたんぱく質を取ることができます。

症状が落ち着くまでは、お風呂やシャワーは無理しなくてもかまいません。ぬれタオルで体を拭くなどして対応しましょう。口の中はできる限り清潔を保てるよう、口の渇きへの対応も含め、無理のない範囲で歯磨きやうがいを心がけましょう。

5.こんなときは相談しましょう

がんの種類、行っている治療、持病があるかなどによって発熱への適切な対応は異なります。通院中は発熱時の対応やどういったときに医療機関への連絡が必要かを医師に確認しておきましょう。

ただし、38度以上の発熱が続いている、意識が朦朧としている、尿の量が極端に少なくなっている、普段より血圧が低いなどの場合は、重篤な感染症の可能性があるため、夜間・休日でも速やかに受診することが重要です。

医療機関に連絡する際には、以下の情報を聞かれることがあります。

- いつから発熱しているのか

- 熱はずっと続いているか、上がったり下がったりしているか

- 発熱以外の症状はないか(咳や痰、皮膚の赤み・湿疹、吐き気、下痢、腹痛、排尿時の違和感や痛み等)

- 発熱に対して内服した薬剤があるか

また発熱のために受診した後も、発熱が続いて体がつらい、飲み物さえ飲むことが難しい場合などは我慢せず、再度、医療機関に相談してください。

6.参考資料

- 日本臨床腫瘍学会編.発熱性好中球減少症(FN)診療ガイドライン 改訂第2版.2017年,南江堂

- 日本緩和医療学会,専門家をめざす人のための緩和医療学 改訂第2版,2019年,南江堂

- 一般社団法人 日本がん看護学会,オンコロジックエマージェンシー,2016年,医学書院

- Cancer Research UKウェブサイト. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/physically/fever(閲覧日:2023年8月16日)

- 森田達也/木澤義之監修,緩和ケアレジデントマニュアル 第2版,2022年,医学書院

- 医療情報科学研究所編,看護がみえる vol.1,2018,メディックメディア

- 竹尾恵子監修.看護技術プラクティス 第4版.2019年,学研

※本ページの情報は、「『がん情報サービス』編集方針」に従って作成しています。十分な科学的根拠に基づく参考資料がない場合でも、有用性が高く、身体への悪影響がないと考えられる情報は、専門家やがん情報サービス編集委員会が評価を行ったうえで記載しています。

作成協力