1.爪のトラブルについて

がんの薬物療法中は、使用する薬剤によって以下のような爪のトラブルが起こることがあります。

- 黒っぽく変色する

- オレンジ色~赤色っぽく変色する

- すべての爪に白い横線が入る(ボー線条)

- 薄くもろくなり割れやすくなる

- 浮いてきて自然にはがれる

- 爪の下から出血(爪甲下出血)や浸出液(爪甲下膿瘍)がみられる

- 爪の周りに炎症が起こり、腫れや痛みが生じる(爪囲炎)

爪は指先を保護し、細かい作業をしやすくしたり、歩行を安定させたりする役割があります。そのため、爪のトラブルによる痛みなどは日常生活に影響を与えることがあります。

爪のトラブルは薬物療法を始めてから1~2カ月であらわれることが多く、トラブルの原因となる治療が終わり、爪が伸びて、新しい爪に生えかわることで症状は改善します。一般的な爪の生えかわりの周期は、個人差がありますが、手の爪で半年ほど、足の爪で1年ほどとされています。

爪のトラブルは適切な対処をすることで悪化を防ぐことができます。爪のトラブルが予想される治療を受けるときは、担当医や看護師、薬剤師から、症状や対処方法について説明があります。分からないことや不安があるときは、遠慮せず確認しましょう。

手の爪は目に付きやすく、見た目の変化が気になることがあるかもしれません。爪のトラブルを含め、がんやがんの治療に伴う見た目の変化に対するケアを「アピアランスケア」といいます。アピアランスケアは、年齢や性別に関わらず、必要なときに誰でも受けることができます。アピアランスケアに関する詳細は、関連情報をご参照ください。

2.原因

薬物療法による爪のトラブルは、細胞障害性抗がん薬や、一部の分子標的薬などによって起こります。

1)細胞障害性抗がん薬

細胞障害性抗がん薬は、細胞が分裂する過程に作用してがん細胞の増殖を抑えます。そのため、細胞分裂が活発な爪の細胞にも影響を与えると考えられています。

細胞障害性抗がん薬の中でも、薬剤の種類により現れやすい症状が異なります。パクリタキセル(タキソール)、ドセタキセル(タキソテール)などタキサン系の薬剤では、爪の色の変化、ボー線条、爪甲下出血、爪の剥離、爪囲炎など、さまざまな症状があらわれることがあります。カペシタビン(ゼローダ)やフルオロウラシル(5-FU)など経口フッ化ピリミジン系の薬剤では、爪がもろく割れやすくなる、黒っぽく変色することなどがあります。

2)分子標的薬

分子標的薬は、がんの発生や増殖に関わるさまざまな分子に作用してがん細胞を攻撃します。一部の分子標的薬は正常な爪の細胞に存在する分子にも作用するため、爪にトラブルが起こると考えられています。

セツキシマブ(アービタックス)、パニツムマブ(ベクティビックス)、エルロチニブ(タルセバ)、アファチニブ(ジオトリフ)などのEGFR阻害薬や、ペミガチニブ(ペマジール)、フチバチニブ(リトゴビ)などのFGFR阻害薬は、爪囲炎や爪の剥離などを起こすことがあります。

爪のトラブルの原因となる薬は、皮膚にも影響を与えることがあります。皮膚のトラブルについての詳細は関連情報をご覧ください。

※薬の名前は「一般名(商品名)」で示しています。薬の名前の記載方針については関連情報をご覧ください。

3.トラブルが起こったとき

爪のトラブルはセルフケアで対応できることもありますが、爪に炎症を起こしている場合など、医師の診察や治療が必要になることもあります。

爪やその周りの皮膚に痛みを感じたり、赤く腫れたりしている場合は、爪囲炎を起こしている場合があります。爪囲炎に対しては、炎症を抑えるためのステロイド外用薬や、感染を予防するための抗菌薬(飲み薬や塗り薬)を使って治療をすることがあります。

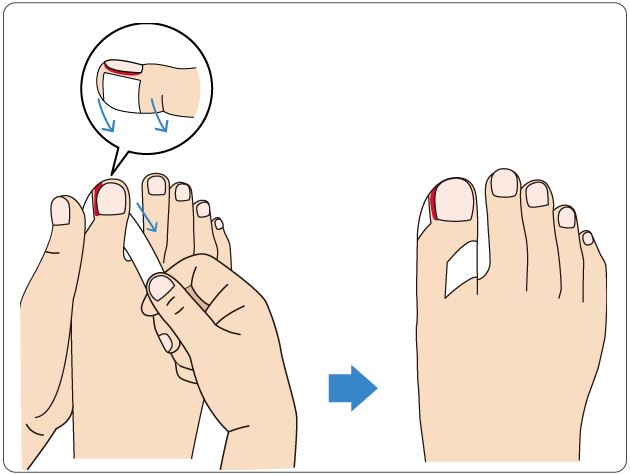

爪囲炎による痛みを軽くしたり症状の悪化を防いだりするために、テーピングで炎症のある皮膚に爪が当たらないようにする方法もあります(図1)。適切なテーピングの方法は、看護師に確認するとよいでしょう。

なお、タキサン系の細胞障害性抗がん薬を使う場合には、重い爪のトラブルを予防するために、薬の投与中に手足を冷やすグローブやソックスを着用する「冷却療法」を行うこともあります。

4.本人や周りの人ができるケアや工夫

爪のトラブルの予防や悪化防止のために、以下のケアを日常生活に取り入れましょう。

1)清潔、保湿、保護をする

手や足を洗うときは爪先までしっかり洗うようにしましょう。爪囲炎が起こっている場合は、清潔にすることで感染の予防にもつながります。

爪は乾燥することでもろく割れやすくなるため、手足を洗ったあとはしっかりと保湿をすることが大切です。保湿剤は指先や爪にも丁寧に塗りましょう。保湿剤にはローションやクリーム、オイルタイプなどがありますが、特別な製品が良いという科学的根拠はないため、使用感のよい製品を選びましょう。

水仕事の際や洗剤を使う際には、ゴム手袋やバリアクリーム(薄い保護膜を作るクリーム)などを使うと、あらかじめ爪や指先を保護することができます。また、爪が浮いていてはがれそうな場合は、ガーゼや絆創膏で爪を保護するようにしましょう。

2)爪に負担をかけない方法で整える

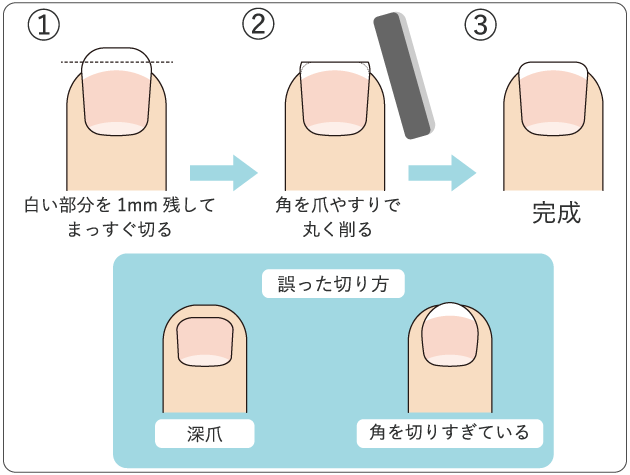

爪が乾燥していたり亀裂が入ったりしている場合に爪切りを使うと、爪が割れてしまうことがあるため、そのようなときには爪やすりを使うことをお勧めします。また、爪の角を切りすぎると巻き爪になりやすいため、爪はスクエアカットに整えるようにしましょう(図2)。

3)足の爪に負担がかからない靴を選ぶ

爪囲炎など足の爪にトラブルがあるときに指先や爪を圧迫するような靴を履くと、痛みが出たり症状が悪化したりすることがあります。靴は指先や爪に負担がかからないように、つま先にゆとりがあるものを選びましょう。ただし、サイズが大きいと靴の中で足がずれてしまうため、しっかりと足をサポートできる、自分の足のサイズに合うものを選びましょう。歩いたときに靴がずれないよう、靴紐やベルトで足の甲を固定できる靴を選んだり、インソール(靴の中敷き)を使って調整したりするのもよいでしょう。

4)ネイルカラー(マニキュア)の使用を検討する

ネイルカラーを使うことで、もろくなった爪を保護したり、変色をカバーしたりすることができます。ただし、ネイルカラーを使用することで爪の変化を発見しにくくなるので、不安なときは看護師などにネイルカラーを使ってもよいかや、使い方などを相談しましょう。

ネイルカラーを使用する場合は、2~3回重ね塗りをするとよいでしょう。除光液を頻繁に使うと爪の乾燥につながるため、ネイルカラーを落とすのは1週間に1回程度を目安としましょう。落としたあとは爪の色や乾燥していないかどうかなど、爪の状態を確認するようにしましょう。

がんの治療中に使うネイルカラーや除光液は、特別な製品がよいという科学的根拠はないため、薬局の化粧品コーナーなどで手軽に入手できる使いやすいものを選んでかまいません。

ジェルネイル(ジェル状の樹脂を自爪の上に固めて作ったネイル)は、着け外しをするときに爪を削ることが多く、爪に負担がかかります。また、適切にケアをしないことで感染や炎症を起こすリスクがあります。爪にトラブルがあるときの使用は避けたほうがよいとされています。

5.こんなときは相談しましょう

薬物療法中に手や足の爪に気になる症状があるときには、担当の医師や薬剤師、看護師など身近な医療者に相談しましょう。薬物療法の影響による爪のトラブルは、早めに対処することで症状の悪化を抑えることにもつながります。爪のケアについて誰に相談したらよいか分からないときは、がん相談支援センターの相談員に相談することもできます。

同じ経験をもつ患者の話を聞くことで、悩みや不安を共有したり、体験者ならではの工夫や知恵を得られたりすることもあります。患者会や患者サロンに関する情報が欲しいときも、がん相談支援センターで相談できます。

6.参考資料

- 野澤桂子ほか編.臨床で活かす がん患者のアピアランスケア 改訂2版.2024年,南山堂.

- 宇原久編.がん患者の皮膚障害アトラス.2024年,医学書院.

- 国立がん研究センター研究開発費 がん患者の外見支援に関するガイドラインの構築に向けた研究班編.がん患者に対するアピアランスケアの手引き.2016年,金原出版.

- 日本乳癌学会編.患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版.2023,金原出版.

- 西智弘ほか編.森田達也ほか監.緩和ケアレジデントマニュアル 第2版.2022年,医学書院.

- 日本がんサポーティブケア学会編.がん支持医療テキストブック.2022年,金原出版.

- 国立がん研究センター看護部編.国立がん研究センターに学ぶがん薬物療法看護スキルアップ.2018年,南江堂.

- 日本医師会監.新版 がん緩和ケアガイドブック.2017年,青海社.

- 日本がんサポーティブケア学会編.がん薬物療法に伴う皮膚障害アトラス&マネジメント.2018年,金原出版.

- 遠藤久美ほか編.日本がん看護学会監.分子標的治療薬とケア.2016年,医学書院.

※本ページの情報は、「『がん情報サービス』編集方針」に従って作成しています。十分な科学的根拠に基づく参考資料がない場合でも、有用性が高く、体への悪影響がないと考えられる情報は、専門家やがん情報サービス編集委員会が評価を行った上で記載しています。

作成協力