1.皮膚のトラブルについて

薬物療法や放射線治療などのがんの治療によって、皮膚にさまざまなトラブルが起こることがあります。このページでは、主に薬物療法によって起こる皮膚のトラブル、ケアや工夫などを紹介します。

なお、治療の種類にかかわらず、皮膚のトラブルを防ぐには基本的なスキンケアが大切です。基本的なスキンケアの具体的な内容は、「4.本人や周りの人ができるケアや工夫 1)基本的なスキンケア」をご参照ください。

1)薬物療法によって起こる皮膚のトラブル

がんの薬物療法中は、使用する薬剤によって、以下のような皮膚の症状があらわれることがあります。

- 色素沈着:皮膚の色が濃くなる。

- 白斑:皮膚の色が抜けて白くなる。

- 乾燥:皮膚の水分が失われ、カサカサした状態になる。かゆみを伴い、悪化すると皮膚が硬くなりひび割れや亀裂ができる。

- 手足症候群:手のひらや足の裏の皮膚が赤くなる。ピリピリした痛みを伴い、悪化すると水疱(水ぶくれ)や膿疱(皮膚が部分的に腫れ、中に膿がたまる)ができる。

- ざ瘡様皮疹:顔や頭皮、胸部、背中などに、にきびのようなぶつぶつができる。

- 紅斑丘疹状皮疹:紅斑(皮膚の表面が赤くなる)や丘疹(皮膚の表面が小さく盛り上がる)ができ、かゆみや痛みを伴うことがある。

これらの症状は、多くの場合、治療の終了や薬の量を減らすことにより改善していきます。

皮膚のトラブルが予想される薬物療法を受けるときは、治療が始まる前に担当医や看護師、薬剤師から、症状や対処法について説明があります。分からないことや不安なことがあるときは、遠慮せず質問しましょう。

爪囲炎(爪の周りに炎症が起こり、腫れや痛みが生じた状態)については、関連情報をご確認ください。

2)放射線治療や造血幹細胞移植によって起こる皮膚のトラブル

放射線治療では、放射線を照射された部位の皮膚に、乾燥やかゆみ、ヒリヒリ感、色の変化などが起こることがあります。また造血幹細胞移植よって、手足や体に紅斑(かゆみのある赤み)があらわれることがあります。これらのトラブルや対処法の詳しい情報は、関連情報をご覧ください。

2.薬の種類と皮膚のトラブル

薬物療法による皮膚のトラブルは、使用する薬剤によってあらわれる症状が異なります。また、症状の程度にも個人差があります。

1)細胞障害性抗がん薬

細胞障害性抗がん薬は、細胞が分裂する過程に作用してがん細胞の増殖を抑えます。この作用は正常な細胞にも影響を及ぼすため、細胞分裂が活発な皮膚は、トラブルが起こりやすくなります。

細胞障害性抗がん薬の中でも、ドキソルビシン(ドキシル、アドリアシン)、フルオロウラシル(5-FU)、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(TS-1:ティーエスワン)、カペシタビン(ゼローダ)などは、色素沈着や手足症候群などが起こりやすい薬です。

色素沈着のあらわれやすい時期に特定の傾向はありません。手足症候群は薬剤を投与してから4カ月以内に症状があらわれることが多いです。

2)分子標的薬

分子標的薬は、がんの発生や増殖に関わるさまざまな分子に作用してがん細胞を攻撃します。一部の分子標的薬は正常な皮膚細胞に存在する分子にも作用するため、皮膚にトラブルが起こると考えられています。

分子標的薬の中でも、パニツムマブ(ベクティビックス)、セツキシマブ(アービタックス)、エルロチニブ(タルセバ)、アファチニブ(ジオトリフ)、オシメルチニブ(タグリッソ)などは、皮膚の乾燥やざ瘡様皮疹が起こりやすい薬です。

皮膚の乾燥は治療開始から3~7週間後に、ざ瘡様皮疹は治療開始から2週間以内に症状があらわれることが多いです。

レゴラフェニブ(スチバーガ)、ソラフェニブ(ネクサバール)、スニチニブ(スーテント)などは手足症候群が起こりやすく、症状があらわれる時期は治療開始から10日以内と、細胞障害性抗がん薬による手足症候群よりも症状が早い傾向があります。

3)免疫チェックポイント阻害薬

免疫チェックポイント阻害薬は、自分自身の免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬です。この作用によって免疫が過剰に働くと、皮膚などの正常な細胞が攻撃されて、皮膚にトラブルが起こることがあります。

ニボルマブ(オプジーボ)、イピリムマブ(ヤーボイ)などでは紅斑丘疹状皮疹が起こりやすく、治療開始から1~2週間で症状があらわれることがあります。悪性黒色腫に対する治療では、治療を開始してから1カ月以上経過してから白斑があらわれることが多いです。

※薬の名前は「一般名(商品名)」で示しています。薬の名前の記載方針については関連情報をご覧ください。

3.トラブルが起こったとき

薬物療法による皮膚のトラブルにはさまざまな種類がありますが、ほとんどの場合に保湿剤の使用が推奨されています。症状によっては、ステロイド薬や抗菌薬、抗ヒスタミン薬などの塗り薬や飲み薬を使用することもあります。

- 保湿剤:皮膚の水分量を保持し、乾燥を抑える

- ステロイド薬:炎症を抑える

- 抗菌薬:感染を予防する

- 抗ヒスタミン薬:皮膚の乾燥によるかゆみを抑える

ステロイド薬や抗菌薬などは医師から処方されます。保湿剤は処方されることもありますが、特に指示がない場合は市販のものを利用してもかまいません。塗り薬は医師や薬剤師の指示に従って使い、塗り忘れのないように1日の中で塗るタイミングを決めておくとよいでしょう。

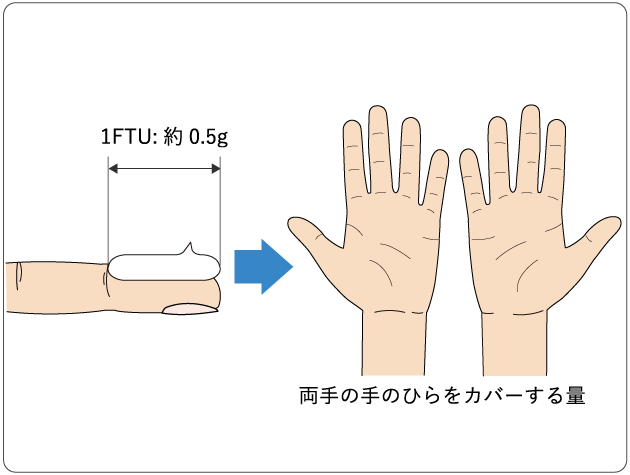

軟膏やクリームは、適切な量を使うことが大切です。使う量の目安として、1FTU(フィンガーチップユニット:人差し指の先端から第一関節までチューブから押し出した量)を基準にするとよいでしょう(図1)。1FTUが両手の手のひらをカバーする量になります。体や顔に塗る量は表2をご参照ください。塗った部分がつややかに光ることや、ティッシュペーパーが張り付く程度に塗ることも目安になります。

1FTUの量はチューブの大きさにより異なります。25~50gのチューブでは1FTUが0.5gになり、5gチューブでは1FTUの長さを2回練り出した量が0.5gになります。ローションの場合では、1円玉相当の大きさに取った量が1FTU(0.5g)相当になります。

- 顔と首:2.5FTU

- 胸とおなか:7FTU

- 背中と臀部(お尻):7FTU

- 片腕:3FTU

- 片手:1FTU

- 片脚:6FTU

- 片足:2FTU

気になる症状がある場合や、薬の使い方などで疑問や不安があるときは、担当医や看護師、薬剤師など身近な医療者に相談しましょう。

4.本人や周りの人ができるケアや工夫

薬物療法が始まる前から、症状の予防や軽減のためにスキンケアを取り入れましょう。「1)基本的なスキンケア」で紹介している内容は、放射線治療を受ける場合にも参考にできます。

1)基本的なスキンケア

基本的なスキンケアは、「清潔」「保湿」「保護」です。また、定期的に皮膚の状態を「観察」することも大切です。

(1)清潔

皮膚を水またはぬるま湯でしっかり濡らしたあと、よく泡立てた洗顔料やボディーソープなどを使って皮膚を優しく丁寧に洗います。洗浄料は泡状で出てくるポンプ式のものを使うのもよいでしょう。洗浄料の泡が皮膚に残らないように、しっかりと洗い流します。水分をふき取るときは、皮膚をこすらないようにタオルを軽く押し当てるようにしましょう。

(2)保湿

保湿は忘れないように習慣付けることが大切です。朝と入浴後など時間を決めて保湿することに加えて、乾燥しているときや手洗い後などには、こまめに保湿し直しましょう。保湿剤は、皮膚全体がしっとりとするくらい十分な量を使うようにしましょう。

(3)保護(刺激を避ける)

紫外線、熱いお湯、食器などの洗剤、衣類や靴による締め付けや摩擦などは、皮膚への刺激になることがあります。

紫外線対策として、外出時はUVカットの衣服を身に着けたり、日傘や帽子、手袋などを着用したりするほか、日焼け止めを使うようにしましょう。日焼け止めは汗や摩擦で落ちてしまうことがあるので、こまめに塗り直すとよいでしょう。

入浴やシャワーのお湯は熱すぎないように温度に気を付けましょう。また、食器洗いなどの水仕事をするときは、ゴム手袋などを使うことで洗剤の刺激から皮膚を守ることができます。

症状があらわれるなど皮膚がデリケートな状態になっている場合は、皮膚への圧迫により傷ができやすかったり、症状を悪化させたりすることがあります。衣類や靴など身に着けるものは、締め付けのきついものは避け、適度にゆとりのあるものを選ぶとよいでしょう。皮膚の乾燥などでかゆみがあるときは、かかずに保湿剤やかゆみ止めを使用しましょう。

(4)観察

入浴時や朝の洗顔時などに、自分の皮膚の状態を観察しましょう。特にがんの治療中は、皮膚のトラブルが起こりやすいため、皮膚の状態に変化がないかを知っておくことが大切です。赤くなる、ぶつぶつができる、ピリピリする、痛みがある、かゆみがある、ほてりを感じるなどの症状があらわれたら、医師や看護師など身近な医療者に相談してください。

背中など自分で見るのが難しい場所は、合わせ鏡を使ったり、家族など周りの人に確認をしてもらったりすることも工夫の1つです。受診のときに看護師に確認をしてもらうのもよいでしょう。

(5)スキンケア製品の選び方

洗浄料や保湿剤、日焼け止めなどのスキンケア製品は、もともと自分が使用していたものを続けて使って問題ありません。保湿剤にはローションやクリーム、オイルタイプなどがありますが、特別な製品が良いという科学的根拠はないため、使用感のよい製品を選びましょう。その上で、皮膚が乾燥しているときや、冬など乾燥しやすい時季には、いつもより皮膚がしっとりする保湿剤を選ぶこともよいでしょう。日焼け止めを新たに選ぶ場合は、皮膚への刺激が少ない、紫外線吸収剤を含まない製品にすることで、皮膚への負担を減らすことができます。

「低刺激」「無添加」「敏感肌用」と記載されている製品もありますが、基準が明確ではないため、過度にこだわる必要はありません。ただし、アルコールを多く含む製品など刺激を感じやすいものは避けるほうがよいでしょう。

2)薬物療法によって起こる症状に応じた工夫

(1)色素沈着

日焼けや、皮膚を強くこするなどの刺激は、色素沈着を悪化させる原因となるため気を付けましょう。顔など目立つ場所にある色素沈着は、メイクでカバーすることができます。なお、美白化粧品(ビタミンCやハイドロキノンを含む)が、がんの治療によって生じた色素沈着に効果があるかどうかは明らかになっていません。

がんやがんの治療に伴う見た目の変化に対するケアを「アピアランスケア」といいます。アピアランスケアは、年齢や性別に関わらず、必要なときに誰でも受けることができます。詳細は関連情報をご参照ください。

(2)手足症候群

摩擦や圧迫、熱などによる刺激を避けることが大切です。靴下は締め付けのないもの、靴はサイズの合った柔らかい材質のものを選びましょう。手袋を使うのも手を保護する方法の1つです。痛みやかゆみがあるときは、温度の高いシャワーや風呂、長時間の歩行なども避けたほうがよいでしょう。

(3)ざ瘡様皮疹

皮疹への感染を防ぐため、皮膚の清潔を保ち、傷を付けないことが大切です。化粧品や軟膏など皮膚に塗ったものは、毎日丁寧に洗い流しましょう。

ひげをそる際は、かみそりで皮膚を傷付けないよう、電気シェーバーを使用することも工夫の1つです。電気シェーバーは、肌に強く押し当てず、垂直に軽く当てるように使うとよいでしょう。洗浄や髭そりのあとは、保湿をしっかり行いましょう。

5.こんなときは相談しましょう

皮膚のトラブルは命に影響しない、がんの治療をするためには仕方がないと考えて我慢する人も少なくありません。しかし、中には早急な対応が必要な症状もあります。気になる症状があるときには、担当医や看護師、薬剤師など身近な医療者に相談しましょう。

皮膚のトラブルが悪化して日常生活に著しく支障を来したり、がんの治療を安全に行えなくなったりすることがあります。そのような場合は、がんの治療を一時的に休んだり、薬の量を減らしたりといった対応が必要になることもあります。

がんの治療を休むことで、がんが進行するのではないかと不安に感じるかもしれません。しかし、症状をケアした上でがんの治療を続けたほうが、安全でよい結果につながることもあります。担当医とよく話し、納得をして治療方針を決めていくことが大切です。不安な気持ちは、担当医のほかにも、看護師や薬剤師など身近な医療者や、がん相談支援センターに相談することもできます。

同じ経験をもつ患者の話を聞くことで、悩みや不安を共有したり、体験者ならではの工夫や知恵を得られたりすることがあります。患者会や患者サロンなどの情報は、がん相談支援センターで確認できます。

6.参考資料

- 野澤桂子ほか編.臨床で活かす がん患者のアピアランスケア 改訂2版.2024年,南山堂.

- 宇原久編著.がん患者の皮膚障害アトラス.2024年,医学書院.

- 西智弘ほか編.森田達也ほか監.緩和ケアレジデントマニュアル 第2版.2022年,医学書院.

- 川上和宜ほか編.吉村知哲ほか監.がん薬物療法副作用管理マニュアル 第3版.2024年,医学書院.

- 日本がんサポーティブケア学会編.がん支持医療テキストブック.2022年,金原出版.

- 日本がんサポーティブケア学会編.がん治療におけるアピアランスケアガイドライン 2021年版.2021年,金原出版.

- 国立がん研究センター看護部編.国立がん研究センターに学ぶがん薬物療法看護スキルアップ.2018年,南江堂.

- 日本がんサポーティブケア学会編.がん薬物療法に伴う皮膚障害アトラス&マネジメント.2018年,金原出版.

- 清水宏著.あたらしい皮膚科学 第3版.2018年,中山書店.

- 日本臨床腫瘍学会編.がん免疫療法ガイドライン 第3版.2023年,金原出版.

- 勝俣範之ほか編.がん診療スタンダードマニュアル 2019年,シーニュ.

- 日本皮膚科学会ウェブサイト.アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024;2024年(閲覧日2025年4月7日) https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/ADGL2024.pdf

7.その他の関連情報

※本ページの情報は、「『がん情報サービス』編集方針」に従って作成しています。十分な科学的根拠に基づく参考資料がない場合でも、有用性が高く、体への悪影響がないと考えられる情報は、専門家やがん情報サービス編集委員会が評価を行った上で記載しています。

作成協力