脳腫瘍〈小児〉について

1.脳について

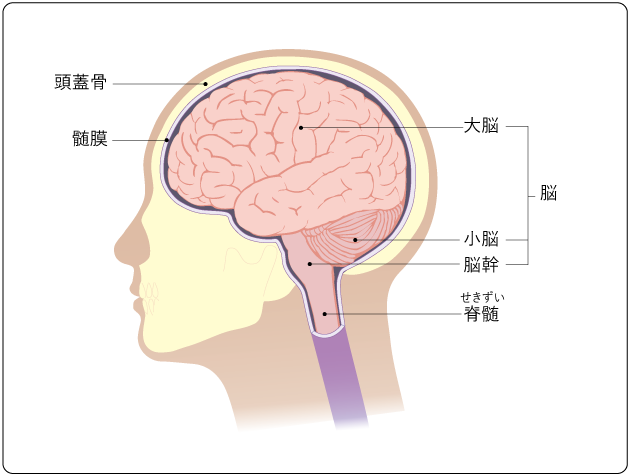

脳は、脳を保護する骨である「頭蓋骨」に囲まれた臓器です。頭蓋骨に囲まれた頭蓋内で、髄膜に包まれ、脳の周りを流れている「脳脊髄液」の中に浮かんでいます(図1)。脳は大脳、小脳、脳幹に分けることができ、脊髄を加えて中枢神経系と呼ばれます。脳からは、脳神経と呼ばれる12対の末梢神経が直接出ており、脳と脊髄の外側は髄膜でおおわれています。

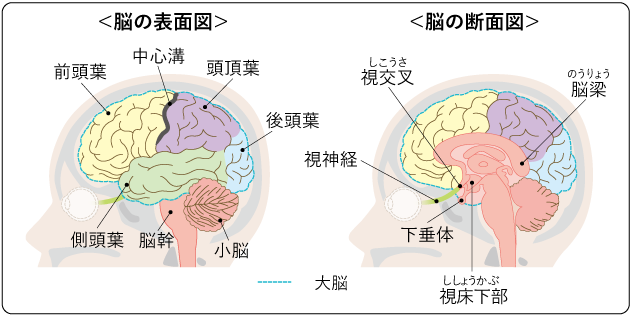

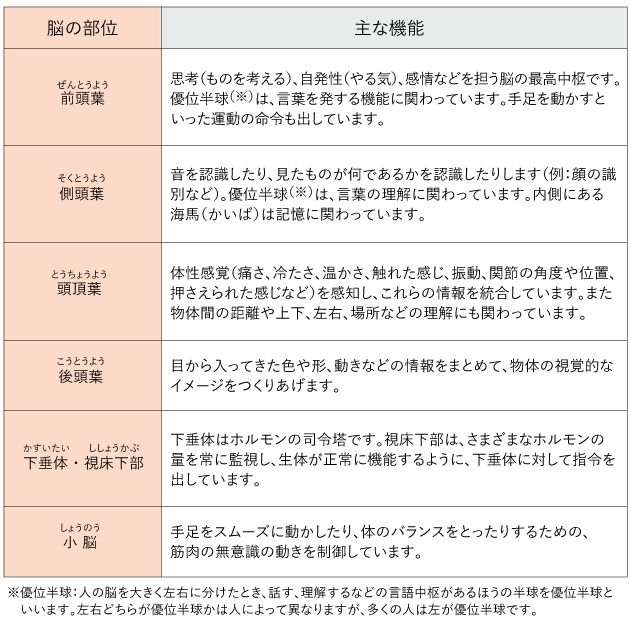

大脳は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉などに分けられ、大脳以外には小脳、脳幹があります(図2)。それぞれが異なった機能を担っています(表1)。

脳には、神経細胞(ニューロン)と神経膠細胞(グリア細胞)があります。神経細胞は、最終的に目・耳・鼻などの感覚器や、内臓、筋肉などとつながっており、体のいろいろな部位の間の情報伝達に重要な役割を果たしています。一方、神経膠細胞の主な役割は、神経細胞や神経線維の固定や保護、栄養の供給や情報伝達に必要な物質を伝達することです。神経膠細胞は増殖能力をもち、遺伝子変異が加わると腫瘍の起源となることがあります。神経膠細胞より発生した腫瘍を神経膠腫(グリオーマ)と呼びます。

2.小児の脳腫瘍とは

脳腫瘍は、頭蓋内にできる腫瘍の総称であり、腫瘍を構成している細胞の種類と、腫瘍が最初に発生した場所に基づいて分類されます。各部位からさまざまな種類の腫瘍が発生し、脳腫瘍全体では150種ほどに分類されます。

小児でよくみられる脳腫瘍として、以下があげられます。

-

神経膠腫(グリオーマ)

神経膠腫は、神経膠細胞から発生する腫瘍の総称であり、低悪性度グリオーマと高悪性度グリオーマに大きく分けられます。- 低悪性度グリオーマ

グレード1、2にあたるグリオーマの総称です。新たに脳腫瘍と診断される子どもの中で、最も多くみられる腫瘍です。 - 高悪性度グリオーマ

グレード3、4にあたるグリオーマの総称です。大人に比べて、子どもに発生する割合は低いのが特徴です。いずれの高悪性度グリオーマも周囲へ広がりやすく、治療が難しくなることもあります。

- 低悪性度グリオーマ

-

上衣腫

大脳の深部にある「脳室(脳の中の空洞)」を形づくる細胞(上衣細胞)に起源をもつ腫瘍です。上衣腫が生じる場所は、大人を含めた全年齢でみると半数以上は脊髄ですが、子どもではほとんどの場合が脳の後ろ側の部位です。低年齢の子どもに生じやすいことが分かっています。 -

髄芽腫

小脳の細胞から発生する、高悪性度の腫瘍です。大人では少なく、患者さんの多くが20歳未満で発症します。子どもが発症する高悪性度の脳腫瘍の中で、最も多くみられる腫瘍です。 -

頭蓋咽頭腫

下垂体や視床下部の付近にみられる、低悪性度の腫瘍です。脳内のほかの領域や、体内のほかの部位へ広がることはありませんが、増殖して下垂体や視神経などを圧迫すると、ホルモンの産生、成長、視覚などに支障を来すことがあり、治療が必要です。 -

胚細胞腫瘍

胚細胞は、受精卵から胎児(出生前の児)へ育っていくときに形づくられる細胞であり、あとに、精巣内の精子や卵巣内の卵子になります。胚細胞腫瘍は、胎児へと育つ過程で、胚細胞が体のほかの部位に移動して増殖したものです。ほとんどの場合、脳の正中線(顔を正面から見たとき、脳の中央を前後にまっすぐ通る線)上に発生します。 -

遺伝性脳腫瘍

脳腫瘍の中には、染色体や遺伝子の変化が原因で引き起こされる「遺伝性脳腫瘍」と呼ばれるものがあります。遺伝性脳腫瘍としては、神経線維腫症、結節性硬化症、フォン・ヒッペル・リンドウ病などが代表的です。

また、脳腫瘍は、腫瘍細胞が脳脊髄液の流れによって中枢神経系のほかの部位に移動し、そこで成長することで転移(播種)が起こることがあります。まれに中枢神経系外の部位に転移することもありますが、転移の起こりやすさは腫瘍の種類によって異なります。胚細胞腫瘍、髄芽種、膠芽腫などでは転移が起こりやすい傾向にあります。

3.発生要因

ごく一部の脳腫瘍では、神経線維腫症など、遺伝的要因が背景にあることが明らかになっていますが、ほとんどの小児脳腫瘍の発生要因は不明です。

4.症状

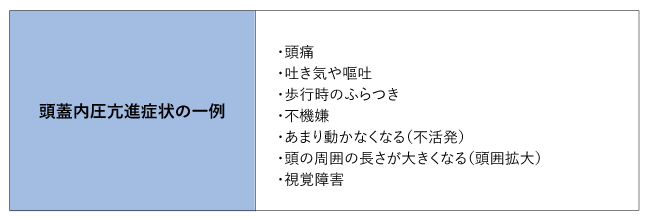

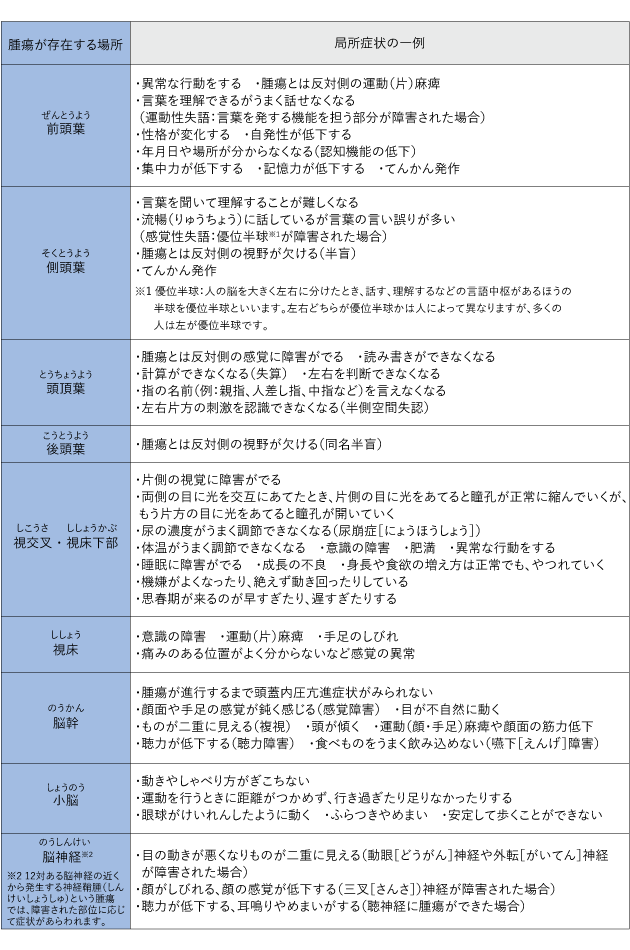

脳腫瘍の症状には、大きく分けて、「頭蓋内圧亢進症状」と「局所症状(巣症状)」があり、これらの症状は、脳腫瘍そのものや脳浮腫によって生じます。脳浮腫とは、脳のむくみのことであり、脳に発生した腫瘍が大きくなると腫瘍の周りに生じることがあります。頭蓋内圧亢進症状や局所症状では、それぞれにさまざまな症状がみられますが(表2、表3)、子どもは症状を上手に表現することができず、発見に時間がかかることがあります。

幼い子どもでは、頭囲(頭の周囲の長さ)が大きくなる、嘔吐する、機嫌が悪くなる、あまり動かなくなるといった症状がみられるほか、体重が増えなくなったり、利き手が変わったりすることもあります。症状によっては、偏頭痛や問題行動、胃腸炎などとの区別が難しい場合もあるため、注意が必要です。

小児脳腫瘍が疑われる場合の診察では、どのような症状があらわれているかを確認して画像検査をすることが重要となるため、以下のような症状がみられるときは、診察や検査の際に医師にしっかり伝えましょう。

1)頭蓋内圧亢進症状:多くに共通して起こる症状

脳は周囲が頭蓋骨に囲まれた閉鎖空間にあるため、その中に腫瘍ができると逃げ場がなく、その結果、頭蓋骨の中の圧力(頭蓋内圧)が高くなります。これによってあらわれる頭痛や吐き気などの症状を、頭蓋内圧亢進症状といいます(表2)。

人間の頭蓋内圧はいつも一定ではなく、睡眠中にやや高くなることから、朝起きたときに症状が強くなることがあります。また、腫瘍が大きくなると、脳脊髄液の流れが悪くなり、脳室(脳の中の空洞)が拡大する水頭症を発症して急激な頭痛や意識障害を起こすことがあり、緊急に治療が必要になります。

2)局所症状(巣症状):脳の各部位が担う機能と関連する症状

運動や感覚、思考や言語などのさまざまな機能は、脳の中でそれぞれ担当する部位が決まっています。脳の中に腫瘍ができると、腫瘍や脳浮腫によってその部位の機能が損なわれ、局所症状があらわれます(表3)。

脳腫瘍〈小児〉 検査

小児脳腫瘍が疑われる場合、まずは症状の詳しい経過を把握するために問診し、次いで神経学的診察を行います。その後、CT検査やMRI検査などの画像検査を行い、腫瘍の場所や大きさなどを調べます。血液や脳脊髄液の採取が必要となる検査を行う場合もあります。また、診断の確定には病理診断(生検)が必要です。

なお、画像検査などでは、検査中は動かずにじっとしている必要がありますが、子どもではそれが難しいこともあります。そのような場合には、鎮静薬を用いて睡眠状態にしてから検査を行います。

1.神経学的診察

神経学的診察とは、脳や神経の機能を調べるために行う、問診や、視力・聴力の検査、運動検査などを含む一連の診察のことをいいます。神経学的診察によって意識の状態や、協調運動(体の各部位が複合的に動いて目的をもった運動をすること)、歩行に異常がみられないか、脳神経や運動神経、感覚神経、反射がどのくらいきちんと働いているかなどを確かめます。小児脳腫瘍が疑われる場合、症状の項目にあげているような何らかの異常がみられることがほとんどです。

2.画像診断

CT検査はX線を、MRI検査は磁気を使った検査です。頭蓋骨の内部を描き出し、腫瘍があるかどうかを調べます。多くの施設では、CT検査はMRI検査に比べて迅速に検査することができるため、緊急性があるときはまずはCT検査を行います。CT検査やMRI検査では、病気をよりはっきりと描き出すために、必要に応じてそれぞれの造影剤を使った検査を行います。造影剤検査を行うと、腫瘍の広がりや悪性度なども術前に推定することができます。

また、通常のCT検査やMRI検査に加え、必要に応じて特殊なMRI検査を行うことがあります。例えば、脳の血液の変化をみるfMRI(functional MRI)を用いて、脳の運動野(手足の動きの中枢)や言語野(言葉の中枢)の位置を調べることがあります。

3.腫瘍マーカー検査

腫瘍マーカーとは、がんの種類により特徴的に産生される物質で、血液検査などにより測定します。この検査だけでがんの有無を確定できるものではなく、がんがあっても腫瘍マーカーの値が上昇を示さないこともありますし、逆にがんがなくても上昇を示すこともあります。

胚細胞腫瘍の一部では、βhCG(β-ヒト絨毛性ゴナドトロピン)やAFP(アルファフェトプロテイン)という特別な物質をつくり出すため、それを測定することで診断の助けとしたり、治療効果を示すマーカーとして用いたりすることがあります。

4.細胞診検査

脳脊髄液を採取し、顕微鏡で細胞を観察しながら、病変を詳しく調べる検査です。脳脊髄液は、通常、体を海老のように丸めて横向きになり、背骨の隙間に針を刺して採取します(腰椎穿刺)。

髄芽腫や一部の胚細胞腫瘍などでは、髄膜播種(脳を包む膜に沿って腫瘍が広がること)が起こりやすいため、MRI検査に加えて細胞診検査を行うことで、腫瘍がどのくらい広がっているかなどを調べます。また、採取した脳脊髄液を用いて、腫瘍マーカーを測定することもあります。

5.病理診断(生検)

腫瘍の一部(組織)を採取し、顕微鏡で観察することで、脳腫瘍の種類や性質、悪性度などを診断します。小児脳腫瘍では、症状改善のために大きな腫瘍を緊急に摘出しなければならないことが多く、摘出手術と同じタイミングで病理診断を行うことが多くなっています。

6.分子生物学的検査(遺伝子検査)

多くの小児脳腫瘍では、腫瘍細胞に特有の遺伝子変異が知られています。腫瘍化した組織や細胞を採取し、その遺伝子を調べることで、腫瘍の種類を診断します。小児脳腫瘍の診断には高度な専門性を要します。日本小児がん研究グループ(JCCG)の固形腫瘍観察研究では、中央診断(小児がん専門病理医による遺伝子解析を含めた病理診断で、原則として2名以上によるコンセンサス診断)として病理診断や遺伝子検査を行っています。

脳腫瘍〈小児〉 治療

腫瘍の種類や悪性度に応じて、手術や放射線治療、化学療法を組み合わせた治療を行います。

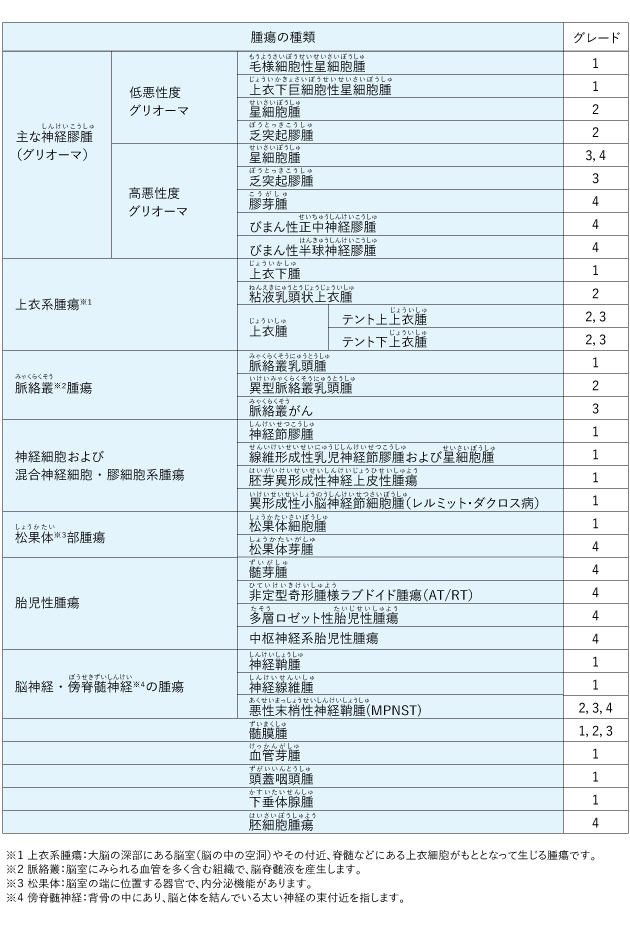

1.悪性度(グレード)と治療の選択

治療方法は、脳腫瘍の性質や体の状態などから検討します。脳腫瘍は、悪性度(グレード)で分類します。

他のがんにおいて利用されているステージ(病期)を決める分類(TNM分類)は、脳腫瘍においては、例えば所属リンパ節が存在しないなどの理由により、その分類自体がありません。

1)悪性度(グレード)と分類

グレードとは、治療をしなかった場合の、腫瘍の増大や進行、予後の目安となる指標です。生検や手術によって取り出した腫瘍組織について病理診断を行うことで、脳腫瘍の種類とグレードが診断されます。

グレード1の腫瘍は、悪性度が比較的低く、手術で取り除くことができると、再発の危険性は少なくなります。一方、グレード2~4では、グレードが上がるにつれて、腫瘍の増殖速度が速くなり、悪性度は高まります。グレードが低くても、手術によって腫瘍を取り除くことが難しい部位などでは治療が難しい場合があります。反対に、グレードが高くても薬物療法や放射線治療が効きやすく治療を進めやすい場合もあります。そのため、グレードの高さと治療の難しさは、必ずしも一致するとは限りません。

また、これまで脳腫瘍の種類は、主に、病理診断(顕微鏡で腫瘍細胞の形や集まり具合を観察する方法)の結果に基づいて分類されていましたが、最新の世界保健機関(WHO)2021年分類では分子生物学的な分類が必須となっています。この分類方法に従えば、脳腫瘍の種類を特定するためには、分子生物学的検査(脳腫瘍組織からDNAを抽出し、DNAの変化の様子を調べること)を行い、その結果と病理診断結果を統合して判断し、最終診断とすることになりました。

小児の患者の数が多い脳腫瘍について、種類とグレードを示します(表4)。

WHO Classification of Tumours Editorial Board editor. Central Nervous System Tumours WHO Classification of Tumours, 5th ed. 2022, World Health Organization. より作成

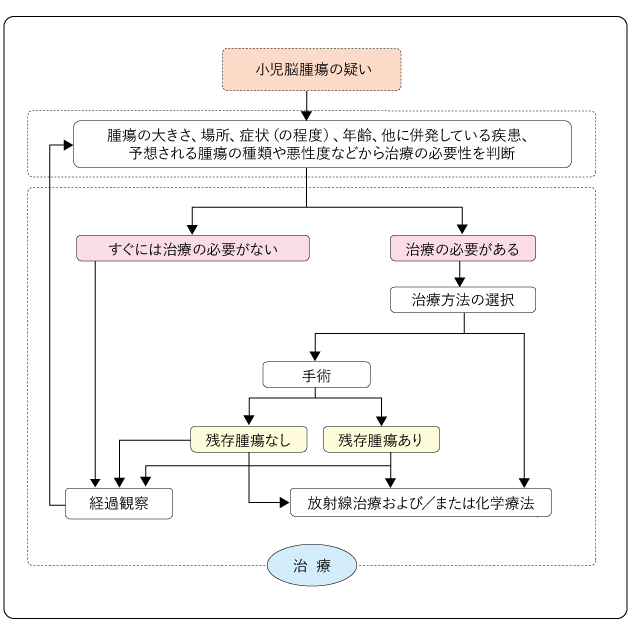

2)治療の選択

治療法は、標準治療に基づいて、体の状態や年齢、患者やそのご家族の希望なども含めて検討し、担当医と共に決めていきます。

図3は、脳腫瘍の治療について、一般的な流れを示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

(1)神経膠腫(グリオーマ)の治療について

低悪性度グリオーマ

可能であれば、手術によってすべて取り除くことが原則ですが、難しい場合は、部分摘出術か生検術を行います。病変をすべて取り除くことができなかった場合には、年齢や状況などから判断して、化学療法を行います。

高悪性度グリオーマ

手術、放射線治療、化学療法を中心とした「集学的治療」を行います。中でも、放射線治療は、多くの場合に行われる治療です。特に手術後の放射線治療は、症状の改善や再発予防などに大きく関わります。

(2)上衣腫の治療について

手術によって腫瘍をすべて取り除くことができれば治癒を見込めます。しかし、生きていく上での重要な機能を担う脳幹の周りに腫瘍ができることがあり、その場合はすべて取り除くことはできません。部位やグレードによって放射線治療も行います。

(3)髄芽腫の治療について

可能であれば、手術によって腫瘍をすべて取り除くことが一般的ですが、難しい場合は、小脳を含む組織をできるだけ温存した摘出術を選択します。手術後には、化学放射線療法(化学療法と放射線治療の併用療法)を行います。

(4)頭蓋咽頭腫の治療について

手術によって腫瘍をすべて取り除きます。ただし、視床下部・下垂体の機能が障害されるおそれがあるため、手術は、MRIや超音波などの画像診断装置で腫瘍の位置を確認しながら行います。このほか、鼻腔や頭蓋骨に開けた小さな穴に通した内視鏡を用いたり、顕微鏡をのぞいたりしながら手術を行うのが一般的です。すべて取り除くことが難しい場合は、部分摘出術や放射線治療などを行います。

(5)胚細胞腫瘍の治療について

脳に対する化学放射線療法が一般的です。胚細胞腫瘍の種類や年齢などによって、化学療法の内容や放射線をあてる範囲などが異なります。

(6)遺伝性脳腫瘍の治療について

遺伝性脳腫瘍の治療は、病気の種類によって異なります。個々の状況に応じて治療方針を決めていきます。

3)成長への影響

成長期にある子どもにとって、脳腫瘍の治療は、将来の脳機能や体の成長のほか、復学やその後の学習にも影響を及ぼすことがあります。治療の選択肢や、今後どのような影響があらわれる可能性があるのかなどについて、治療を始める前に担当医としっかり相談しましょう。

妊娠や出産について

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性温存治療(妊娠する力を保つ治療)が可能か、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

2.手術(外科治療)

脳腫瘍の治療は、可能であれば、手術で腫瘍をすべて取り除くことが原則です。しかし、腫瘍をすべて取り除くと、脳機能に重大な障害が起こってしまうと予想される場合には、腫瘍の量をできるだけ減らす手術(部分摘出術)を行います。脳機能への影響を最小限に抑えるために、内視鏡や顕微鏡を使いながら手術をすることがほとんどです。

術前に化学療法(薬物療法)を行って、腫瘍を小さくしてから手術を行う方法もあり、術前補助療法(ネオアジュバント療法)と呼ばれます。また、がんの再発・転移の危険性を減らすことを目的として、手術後に行う化学療法や放射線治療は、術後補助療法(アジュバント療法)といいます。初回の手術で腫瘍をすべて摘出できなかった場合でも、アジュバント療法の後に再び手術を行うこと(セカンドルック手術)で、全摘出できることがあります。

また、腫瘍そのものを取り除くためではなく、頭蓋内圧を下げるために手術を行うこともあります。

手術の合併症

手術中や手術後に出血などが起こると、麻痺や意識障害などがあらわれることがあります。また、脳の手術を行うと、低ナトリウム血症や高ナトリウム血症などが起こることもあり、手術後は慎重に経過観察するために集中治療室で過ごします。

手術後には、一時的に生じる脳の浮腫により症状が悪化したり、けいれんを起こしたりすることもあります。麻痺や意識障害、強い頭痛、吐き気などがみられる場合は、直ちにCT検査を行い、必要に応じて再手術を行います。

小脳の腫瘍を取り除いた場合には、一定の期間を過ぎてから後頭蓋窩症候群(PFS)という合併症があらわれることがあり、特に長期フォローアップが必要です。

手術によって起こる合併症は、腫瘍の部位、大きさによってさまざまです。手術がもたらす短期的・長期的な影響については、手術前に担当医から話をよく聞いておきましょう。

3.放射線治療

放射線治療は、高エネルギーのX線やそのほかの放射線をあててがん細胞を破壊し、腫瘍を消滅させたり小さくしたりする治療法です。高悪性度の脳腫瘍だけでなく、低悪性度の脳腫瘍であっても手術で腫瘍が取りきれなかった場合に行うことがあります。

治療の方法としては、体の外から腫瘍に放射線をあてる「外部照射」が一般的です。放射線をあてる範囲は、脳全体(全脳照射)や、脳室全体(全脳室照射)、脳の一部(局所照射)などさまざまであり、腫瘍の種類や個々の状況によって異なります。また、放射線治療は、単独で行う場合と、手術や薬物療法と組み合わせて行う場合があります。

脳腫瘍を含む小児がんは、放射線感受性(放射線治療の効果)が高いものが多く、進行したがんであっても治癒することは珍しくありません。一方で放射線治療は、副作用として将来の生活に影響を及ぼすような合併症を引き起こす可能性があり、特に治療時の年齢が低いほど、その影響が出やすくなります。そのため、小児脳腫瘍の治療として放射線治療を行うかどうかは、最適な照射方法や、線量(照射する放射線の量)、照射時期を含め、治療の効果と副作用の影響のバランスを十分に検討した上で決めていきます。

放射線治療による副作用

照射部位や照射される線量、照射時の年齢によっても異なりますが、内分泌(ホルモンなど)の異常や、成長障害、高次脳機能障害、二次がん、生殖器系での異常などの晩期合併症が起こる可能性があります。また、脊髄全体に照射した場合は、背骨の発育が悪くなる、座高が低くなる、同時に照射を受ける甲状腺の障害やがんが発生することなどがあります。

1つの場所に対して、一生のうちに受けることができる線量の総量は決められており、一連の治療で限界と考えられる線量の照射を受けた場所は、その後何年たったとしても、それ以上に照射することはできません。放射線治療は、脳腫瘍の治療で極めて価値の高い治療法ですが、やり直しのできない治療法です。そのため、治療を始める前にきちんと治療計画を立てる必要があり、担当医らと十分に相談することが大切です。

4.薬物療法

薬物療法の1つである化学療法は、がん細胞の増殖を妨げたり、がん細胞そのものを破壊したりする「細胞障害性抗がん薬」を用いることによって、がんの増殖を阻止する治療法が主です。化学療法は、高悪性度の脳腫瘍だけでなく、低悪性度の脳腫瘍であっても手術で腫瘍が取りきれなかった場合に行うことがあります。

薬は、通常、内服や注射によって血流に入り、全身のがん細胞に到達します。しかし、脳には、血液中の物質が脳組織へ移動するのを制限する仕組み(血液脳関門)があるため、通常の方法では脳にあるがん細胞へ薬を到達させることができません。そこで、脳にあるがん細胞を破壊するために、脳へ薬を直接注入することもあります。

また、薬物療法では、脳浮腫にはステロイド治療、感染には抗生物質、内分泌(ホルモンなど)の異常には内分泌療法(ホルモン療法)というように、症状に合わせて薬を選び、治療を進めていきます。細胞障害性抗がん薬をはじめとする薬の選び方については、腫瘍の種類や年齢などの情報をもとに患者ごとに決めていく必要があるため、担当医らとの十分な相談、確認が重要となります。

薬物療法による副作用

薬物療法によって副作用が生じることがあるため、体の状態やがんの状態を考慮した上で、適切な治療が選択されます。担当医から、治療の具体的な内容をよく聞き、不安な点や分からない点を十分に話し合った上で、納得できる治療を選びましょう。

5.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、学校のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげます。がんと診断されたときから始まり、がんの治療とともに、つらさを感じるときにはいつでも受けることができます。

なお、支持療法とは、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くするための予防、治療およびケアのことを指します。

本人にしか分からないつらさもありますが、幼い子どもの場合、自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周囲が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば積極的に医療者へ伝えましょう。

6.再発

再発とは、治療の効果により腫瘍がなくなった後、腫瘍が再びあらわれることをいいます。

小児脳腫瘍では、悪性度が低い場合も含め、再発すること自体は少なくありません。再発は、はじめに腫瘍が発生した部位(原発部位)で生じたり、悪性度の高い腫瘍などでは遠隔の中枢神経系で生じたりします。腫瘍が進行する可能性はありますが、全身に広がるのはまれです。また、初回の治療から何年もたった後に再発することもあります。

多くの小児脳腫瘍では、再発後の治療がまだ確立されていませんが、再発が疑われたときは、画像検査に加え、必要に応じて病理診断のための再手術を行います。

脳腫瘍〈小児〉 療養

がんの子どもの心や体のケア、家族へのケア、周りの方ができること、制度やサービス、入院治療後の生活、長期フォローアップなどの情報を掲載しています。併せてご活用ください。

1.入院治療中の療養

子どもにとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促す遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、きょうだいがいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、きょうだいの精神的なサポートも重要になります。入院中のさまざまな不安が軽減できるよう、抱え込まずに、多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。

特に小児の脳腫瘍に罹患した場合には、不可逆的な麻痺が生じたり、長期の入院治療が必要となる可能性があり、能力があっても復学や進学、進級などに困難を来す場合もあります。院内学級を併設している施設かどうかについても担当医に確認しておきましょう。

医療費のことも含めさまざまな支援制度が整っています。「どこに相談したらいいのか分からない」というときには、まずは「がん相談支援センター」に相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。

2.日常生活について

腫瘍や治療の影響で、日常生活ではサポートが必要になることもありますが、基本的には、可能な範囲で、入院前と変わらない生活を送ることが大切です。しかし、治療の影響による高次脳機能障害(脳への損傷によって起こり、日常生活および社会生活への適応に困難を生じる、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害)などが起こることがあります。そのため、個々の患者に合わせて、就学を含め生活環境を整えるなど、社会との関わり合い方を探りながら日常生活をサポートしていくことが大切です。

3.経過観察

治療後は、体調や再発の有無を確認するために、定期的に通院します。治療終了直後は、MRI検査などの画像検査を数カ月ごとに行いますが、その後は経過時間に応じて頻度を減らしていくのが一般的です。通院の頻度や検査項目は、これまでに行った治療の種類などによって異なりますが、再発や晩期合併症が生じる危険性が高いほど、頻繁かつ長期的な通院が必要となります。

4.晩期合併症/長期フォローアップ

小児脳腫瘍では、治療成績が向上してきた一方で、成長や時間の経過に伴い、腫瘍そのものや、薬物療法、放射線治療などの治療による影響で、さまざまな合併症が起こることが分かってきています。これを「晩期合併症(晩期障害)」といいます。

治療後30~40年といった超長期的な影響についてはまだ分からないことが多いものの、脳卒中や認知機能低下(高次脳機能障害)などの晩期合併症が生じる可能性は、年数が経過するほど高まるともいわれています。

腫瘍の種類やこれまでの治療内容によって、通院の頻度や起こりやすい晩期合併症は異なりますが、子どもは治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた、幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつ・どこで・どのようにフォローアップケアを行うかといった、長期フォローアップの方針を決めていきます。

小児脳腫瘍の晩期合併症には以下のようなものがあります。

1)内分泌(ホルモンなど)に関するもの

特に放射線療法を行った場合や下垂体の近くにできた脳腫瘍を治療した場合は、甲状腺の病気や成長障害、二次性徴の異常、不妊などが起こることがあります。そのため、治療計画を立てたり長期フォローアップを進めたりするときに、専門家への相談が必要となることがあります。

2)脳血管に関するもの

脳梗塞や、血管の奇形の1つである「海綿状血管腫」が生じることがあります。また、そのほかの血管の奇形や、脳卒中、脳に血液を送る血管が徐々に詰まって脳の血液不足や出血を引き起こす「類もやもや病」なども起こることがあります。

3)神経系に関するもの

脳に対する放射線治療によって、神経系の晩期合併症が起こる可能性が高まることが知られており、てんかん、運動機能障害、視覚障害などがみられることがあります。また、使用した薬剤によっては、難聴や耳鳴りが生じるなど聴覚や内耳に関連した症状があらわれることもあります。

4)認知機能に関するもの

文字を書くことや読書が困難になったり、集中力が長時間維持できなくなったりする「高次脳機能障害」がみられることがあります。高次脳機能障害は、記憶力や知能が低下する、計画を立てて実行することが難しくなるなどの症状としてあらわれることもあります。

5)後頭蓋窩症候群

後頭蓋窩症候群(PFS)は、後頭蓋窩にある小脳の腫瘍を取り除いた場合にあらわれる合併症です。神経機能や認知機能の障害が起こったり、言語の発達が芳しくなく、言葉を発さない無言症に至ったりすることが特徴で、患者の年齢に応じた感情表現ができるようにサポートする必要があります。

6)二次がん

頭蓋への放射線治療を行った場合、膠芽腫や髄膜腫が生じる可能性があります。また、このような二次性の脳腫瘍が生じる可能性は、時間が経過するにつれて高まることが知られています。

脳腫瘍〈小児〉 臨床試験

よりよい標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。

現在行われている標準治療は、より多くの患者さんによりよい治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねでつくり上げられてきました。

脳腫瘍〈小児〉の臨床試験を探す

国内で行われている脳腫瘍〈小児〉の臨床試験が検索できます。

がんの臨床試験を探す チャットで検索

※入力ボックスに「脳腫瘍」と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。

- 臨床試験への参加を検討したい場合には、今おかかりの担当医にご相談ください。

- がんの種類によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。

脳腫瘍〈小児〉 患者数(がん統計)

1.患者数

小児(0~14歳)の脳腫瘍の発生率は100万人あたり約20人(良性・良悪不詳の腫瘍を含めると約30人)といわれています。

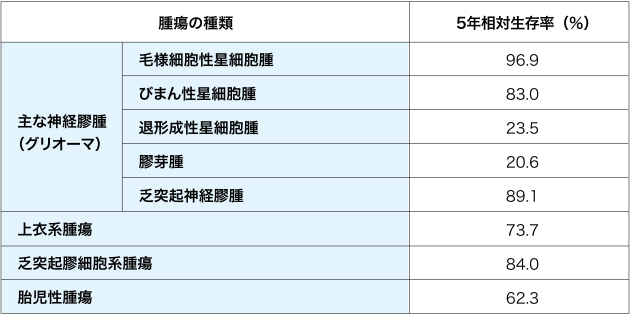

2.生存率

脳腫瘍の治療成績を示す指標の1つとして、生存率があります。

以下に、米国脳腫瘍統計(CBTRUS: Central Brain Tumor Registry of the United States)が公表したデータのうち、小児(0歳から14歳)の代表的な脳腫瘍に関する5年相対生存率を示します。

本データは、米国のがんに関する情報登録プログラムに2000年~2014年に登録された患者さんが対象で、WHOの旧分類に基づいているため、大まかな目安としてご覧ください。

脳腫瘍〈小児〉 関連リンク・参考資料

1.脳腫瘍〈小児〉の相談先・病院を探す

2.関連情報

3.参考資料

- 日本脳腫瘍学会編.脳腫瘍診療ガイドライン 小児腫瘍編 2022年版.2022年,金原出版.

- JCCG長期フォローアップ委員会長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編.小児がん治療後の長期フォローアップガイド.2021年,クリニコ出版.

- WHO Classification of Tumours Editorial Board editor. Central Nervous System Tumours WHO Classification of Tumours, 5th ed. 2022, World Health Organization.

- David N. Louis, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro-Oncology, 2021; 23(8): 1231-1251.

作成協力