横紋筋肉腫〈小児〉について

1.横紋筋とは

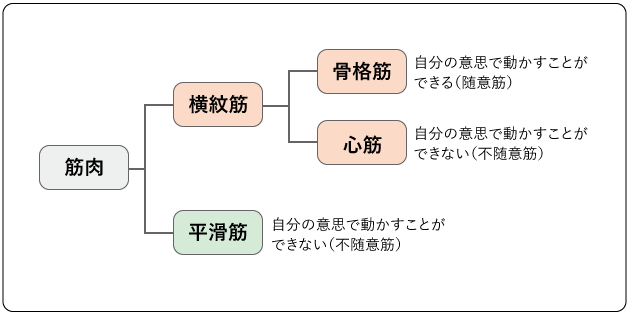

筋肉は、横紋筋と平滑筋に分けられます。横紋筋は、さらに、骨格筋と心筋に分けられます(図1)。

骨格筋は、骨格に付着して体を動かすことを主な働きとしており、自分の意思で動かすことができます(随意筋)。

心筋は、心臓の壁を構成して心臓を動かすことを主な働きとしており、自分の意思で動かすことはできません(不随意筋)。

一方、平滑筋は消化管や気道などの内臓や血管の壁に見られる筋肉で、心筋と同様に、自分の意思で動かすことはできません(不随意筋)。消化管では、収縮・弛緩によって内容物(食べ物)を移動させるぜん動運動などの働きをしています。

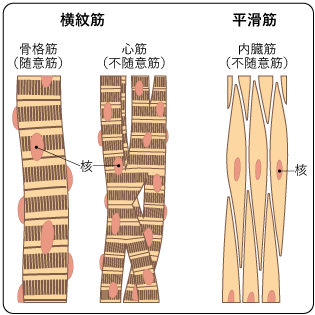

横紋筋は、細長い繊維状の細胞(筋線維)が集まって構成されており、その名の通り、横じまの模様が見られます(図2)。

2.横紋筋肉腫とは

横紋筋肉腫は、筋肉などの軟らかい組織(軟部組織)から発生する軟部肉腫の1つで、将来、骨格筋(横紋筋)になるはずの細胞から発生した悪性腫瘍です。軟部悪性腫瘍としては小児で最も多く見られます。

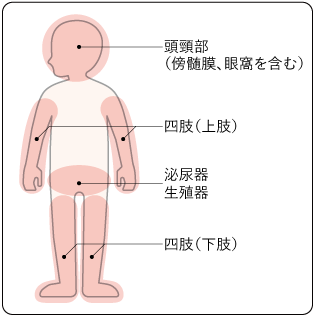

横紋筋肉腫は、実際には病名に使用されている「横紋筋」(骨格筋)だけではなく、全身のあらゆる部位から発生します。

特に、

- 膀胱、前立腺、傍精巣、子宮、腟などの「泌尿器や生殖器」

- 傍髄膜(鼻咽頭、鼻腔、副鼻腔、中耳などの頭蓋底付近)や眼窩(眼球が入っている骨のくぼみ)を含む「頭頸部」

- 「四肢(上肢、下肢)」

によく見られます(図3)。

原発部位が四肢の場合、その周囲のリンパ節(領域リンパ節)や遠隔への転移が多いとされています。

3.症状

腫瘍が発生する部位により症状は異なります。一般に、局所(腫瘍が発生した部位)の腫れや痛みのほか、腫瘍の圧迫によって、眼球の突出、鼻血、頭痛、血尿、排尿の障害、便秘、腹痛など、さまざまな症状があらわれます。

治療に際しては、腫瘍が発生した部位に応じて、さまざまな診療科と連携します。例えば、頭頸部・鼻腔や喉頭であれば耳鼻咽喉科、四肢であれば整形外科、その他、小児外科、泌尿器科、婦人科、形成外科、皮膚科、脳神経外科など多くの診療科と関わることになります。

4.発生要因

横紋筋肉腫の発生要因は、多くの場合は不明です。近年、一部の横紋筋肉腫の発生に、ある特定の遺伝子の変異が関与していることが分かってきました。しかし、この変異がなぜ起こるのかは、まだよく分かっていません。

横紋筋肉腫〈小児〉 検査

横紋筋肉腫が疑われた場合、まず、血液検査、尿検査、画像検査、骨髄検査などで全身を調べます。また、傍髄膜(鼻咽頭、鼻腔、副鼻腔、中耳などの頭蓋底付近)に腫瘍があることが疑われる場合には、髄液検査も行われます。

これらの検査結果に基づいて、病期(ステージ)分類を行った後、腫瘍の切除または生検を行い、切り取った腫瘍細胞を顕微鏡で見て、横紋筋肉腫かどうかを診断(病理検査)します。

1.画像診断

腫瘍の場所や大きさ、広がりなどを確認するためにCT検査、MRI検査、PET-CT検査、タリウムシンチグラフィ、骨シンチグラフィなどの画像診断を行います。

中でも、PET-CT検査は、腫瘍の活動状態(腫瘍が活発かどうか)を調べることができ、転移している場所を知るのに有用です。そのため、治療を開始する前の病期(ステージ)の診断のために実施されることもあります。

2.骨髄穿刺検査

骨髄は血をつくっている場所で、全身の骨の中にあります。骨髄穿刺検査(骨髄検査)は、治療を開始する前に行われる検査で、通常は腸骨(腰の骨)に骨髄針を刺し、骨髄液を注射器で吸引して採取します。採取した骨髄を顕微鏡で観察し、腫瘍細胞の有無などを調べます。強い痛みを伴う検査のため、全身麻酔あるいは鎮静薬を使用して行われることが多くなっています。

3.病理診断

腫瘍の一部分を採取して、その組織を顕微鏡で詳しく調べる検査を「生検」といいます。横紋筋肉腫では、生検の結果によって治療方針が決まる重要な検査です。生検では、悪性腫瘍かどうか、病気の細かい種類(悪性度)などについて、病理医が組織や細胞の性質を詳しく調べ、病理診断(病理検査)を行います。一部の横紋筋肉腫では、腫瘍組織に特徴的に見られる遺伝子変異が診断の助けになることがあります。

腫瘍の周囲や遠隔のリンパ節に転移が疑われるときは、疑わしいリンパ節を採取して調べる場合もあります。

手術の詳細は後述しますが、最初の手術(腫瘍切除)で腫瘍を全部取りきれると判断される場合以外は、この生検がすべての治療に先立って行われます。

針生検や吸引生検では、組織の構築が壊れて横紋筋肉腫の正確な病理診断ができない場合があります。また、必要な遺伝子診断のために十分な検体を採取できない場合もあります。そこで、診断のために必要な組織を十分に採取するために、通常は、開放生検(腫瘍がある部分を切り開いて1cm角程度の腫瘍組織を採取する検査)が行われます。

横紋筋肉腫〈小児〉 治療

横紋筋肉腫の治療は、手術(外科治療)、薬物療法、放射線治療などがあります。

1.リスク分類と治療の選択

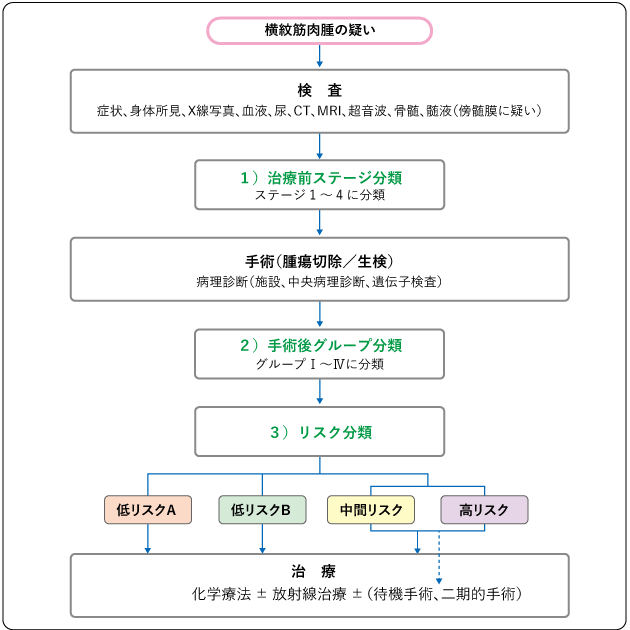

1)診断の流れと治療の選択

横紋筋肉腫は、検査結果に基づいて「治療前ステージ分類」を行い、手術(腫瘍切除または生検)を実施します。その後、「治療前ステージ分類」「手術後グループ分類」の組み合わせによって、リスク分類を行い、リスク分類に基づいて化学療法の種類を決定したり、追加手術などについて検討したりします(図4)。

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。近年、卵子や精子、受精卵を凍結保存する「妊孕性温存治療」という選択肢も加わってきました。妊孕性温存治療ができるかどうかについて、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

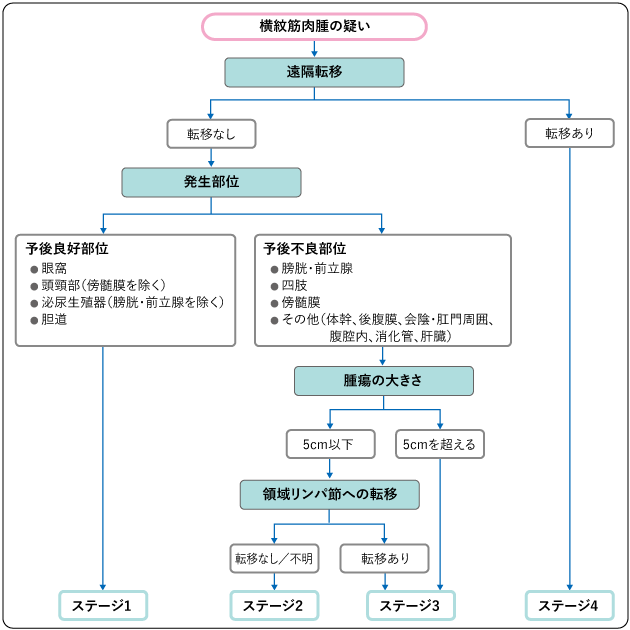

2)治療前ステージ分類

治療前ステージ分類(病期分類)とは、腫瘍の進行の程度を表す基準です。画像検査などで得られた結果をもとに、手術(腫瘍切除または生検)の前に分類されます。

横紋筋肉腫では、腫瘍が発生した部位によって、予後(病期や治療の経過に関する見通し)に差があることが分かっています。そのため、治療前ステージ分類では、腫瘍の発生部位や大きさ、領域リンパ節や遠隔転移の有無を組み合わせて、1~4のステージに分類します(米国横紋筋肉腫治療研究グループによるIRS-V TNMステージ分類)(図5)。

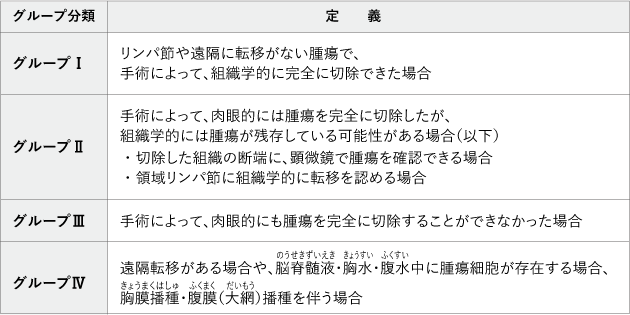

3)手術後グループ分類

治療前ステージ分類の後に最初の手術(腫瘍切除または生検)を行い、採取した組織を用いて病理診断(病理検査)を行います。病理診断では、まず、組織学的に、胎児型(胞巣構造がなく比較的治りやすい)と胞巣型(胞巣構造を示し比較的治りにくい)の2つに大きく分類されます。

そして、いずれの場合にも、手術で腫瘍がどこまで取りきれたかによって、グループⅠからグループⅣに分類されます(米国横紋筋肉腫治療研究グループによるIRSグループ分類)(表1)。

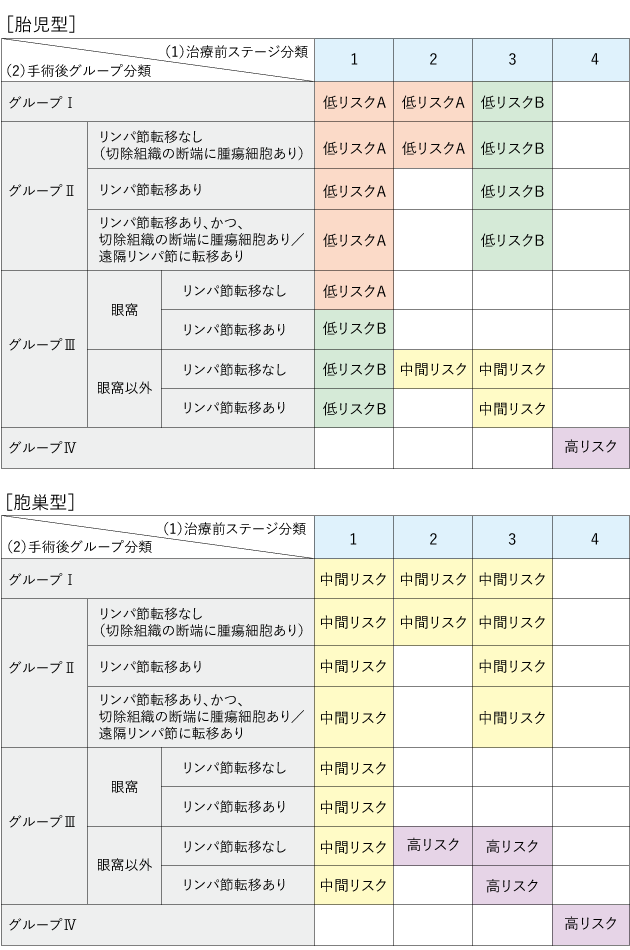

4)リスク分類

「リスク分類」は、「治療前ステージ分類」「手術後グループ分類」の結果を組み合わせて行います。しかし、横紋筋肉腫では、世界で共通のリスク分類はありません。ここでは、わが国の日本横紋筋肉腫研究グループ(JRSG:Japan Rhabdomyosarcoma Study Group)が用いている「リスク分類」を示します(JRS-Ⅱリスク分類)(表2)。

この分類では、「治療前ステージ分類」「手術後グループ分類」の組み合わせによって、4つのリスク群(低リスクA、低リスクB、中間リスク、高リスク)に分類されます。なお、リスク分類は、病理診断によって分類された2つの組織型(胎児型と胞巣型)ごとに異なったものが使われます。

治療法は、リスク分類に従って選択されます(表2、図4)。

2.手術(外科治療)

1)手術の概要

横紋筋肉腫に対して初回に行われる手術には、腫瘍切除(一期的手術)と生検があります。

1回の手術で腫瘍が完全に切除でき、機能や形態(外見)などへの障害が許容範囲であると判断される場合には、一期的手術が行われます。

一方、腫瘍が大きく手術による体への影響が大きいと思われる場合や、腫瘍の摘出が難しいとされる部位(主に、眼窩や傍髄膜、腟、胆道系、傍脊椎など)では、まず生検が行われます。その後、薬物療法(化学療法)によって腫瘍を縮小させ、適切なタイミングで手術を行い、腫瘍をできるだけ切除する場合があります(二期的手術)。

また、手術によって機能や形態が著しく障害される可能性がある場合には、腫瘍切除は推奨されませんが、局所再発時には、予後の改善が期待されることから、可能な限り、手術が行われます。なお、リンパ節への転移が疑われる場合には、リンパ節の生検(リンパ節生検)や切除(リンパ節郭清)も検討されます。

遠隔転移に対する局所(腫瘍が発生した部位)の治療は、転移巣の部位や数、大きさなどにより検討されますが、転移巣がほかになく、切除が可能な病変では手術が推奨されています。一方、神経圧迫などの局所の症状の緩和には放射線治療が有効であることが多いとされています。

2)部位別の手術方法

(1)頭頸部(眼窩を含む)

頭頸部に腫瘍ができた場合、手術によって腫瘍を広範囲に切除するのは難しいことが多いため、まずは生検を行います。その後、可能であれば、化学療法や放射線治療などで腫瘍を縮小させた後、二期的に腫瘍を切除します。

また、眼窩に腫瘍ができた場合は、ほかの部位よりも予後が良好なことが多いとされており、眼球の温存を優先します。まずは生検を行った上で、個別の状況に合わせて治療を検討します。

(2)四肢

四肢に腫瘍ができた場合は、一般に、リンパ節や遠隔への転移が多いことから、手術での広範囲な切除が必要になることがあります。手術に際しては、できる限り、四肢の機能を温存するように考慮されます。

(3)膀胱・前立腺・傍精巣

膀胱や前立腺などに腫瘍ができた場合は、体への影響を最小限にするように、排尿や生殖のための機能の温存に努めながら、手術を行います。

(4)子宮・腟

子宮や腟に腫瘍ができた場合は、できるだけ将来の妊孕性(妊娠するための力)を温存できるように、個別の状況に合わせて、手術(外科治療)、放射線治療、化学療法を組み合わせた治療が検討されます。

3)化学療法前腫瘍再切除(PRE:Pretreatment Re-Excision)

初回の手術後に、腫瘍が残っていると考えられ、切除により機能や形態(外見)に障害を起こさないと想定される場合には、化学療法や放射線治療を行う前に、可能な限り、腫瘍の再切除を目指します。これを、化学療法前腫瘍再切除といいます。

完全に切除できた場合には、手術後グループ分類が変更になるため、その後の治療も軽減されます。この治療法は、四肢、体幹、傍精巣に原発する腫瘍に適しているとされています。

4)術後合併症

横紋筋肉腫は、全身のあらゆる部位に発生することから、腫瘍の摘出によって、臓器の機能や形態などに障害が生じる可能性があります。

そのため、治療の経過を見ながら、必要に応じて、関連する診療科(例えば、形成外科や口腔外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科など)と連携し、手術部位の機能回復のためのリハビリテーションや外見の回復などに努めます。

利用可能な制度や社会的サポートに関する情報については、担当医やがん相談支援センターにご相談ください。

3.放射線治療

胎児型では、初回の手術(腫瘍切除または生検)後に顕微鏡もしくは肉眼で見て腫瘍が残っていると判断される場合、放射線治療が行われます。

胞巣型では、傍精巣にできた腫瘍を切除する手術、あるいは、四肢にできた腫瘍で切断術が行われ、腫瘍が残っていない場合を除いて、すべての場合に放射線治療が行われます。

また、放射線治療は、腫瘍が神経を圧迫することで生じる痛みなどの症状を緩和するためにも有効です。

1)頭頸部への放射線治療

傍髄膜にできたグループⅢの腫瘍で、頭蓋内に腫瘍が広がっている場合には、化学療法と同時に放射線治療を開始します。

また、脊髄の圧迫や視力の消失など、身体機能が障害される危険性が差し迫ったときにも、緊急的に放射線治療が行われることがあります。

2)放射線治療による合併症

放射線治療は、局所にとどまる腫瘍を制御する治療法として重要な役割を果たす一方で、成長途上にある小児では、成長障害や変形、二次がんといった晩期合併症が懸念されます。

昨今では、できる限り正常な細胞を避け、腫瘍だけに放射線を照射することを目的とした、強度変調放射線治療(IMRT:Intensity Modulated Radiation Therapy)や陽子線治療も実施されるようになってきています。これらの治療により、晩期合併症の減少につながることが期待されています。

4.薬物療法(化学療法)

化学療法については、ビンクリスチン(VCR)、アクチノマイシン(ACD)、シクロホスファミド(CPA)の3剤を併用するVAC療法が標準治療になります。

一般に、リスク群に応じて、化学療法が検討されます。

1)低リスクA群・低リスクB群

低リスクA群では、ビンクリスチン(VCR)とアクチノマイシン(ACD)の2剤を組み合わせるVA療法やVCRとACDに、さらにシクロホスファミド(CPA)を加えた3剤併用のVAC療法などが行われます。

また、低リスクB群でも、 VAC療法が行われてきましたが、近年では妊孕性温存のため、CPAの減量や他の薬剤が使用されたりしています。

2)中間リスク群

ビンクリスチン(VCR)、アクチノマイシン(ACD)、シクロホスファミド(CPA)の3剤を組み合わせるVAC療法が考慮されます。なお、中間リスク群のうち、胞巣型のグループⅢで、ステージ2~3の場合には、高リスク群として治療法が検討されることもあります。

3)高リスク群

化学療法や放射線治療を組み合わせた集学的治療を行います。標準治療はまだ確立されておらず、個別の状況に合わせて治療が検討されます。

なお、高リスク群に対するさまざまな新しい治療法が検討されています。その1つに、自家造血幹細胞移植と併せた大量化学療法がありますが、これまでのところ、明らかな有効性は示されていません。

4)副作用について

VAC療法によって、肝臓の中心静脈の内側が狭くなることで、VAC関連性の肝中心静脈閉塞症(VOD:Veno-Occlusive Disease)が起こることがあります。その結果、肝臓から血液が流れにくくなり、肝臓の腫れや痛み、腹水、体重の増加などの肝機能障害が生じることがありますが、適切に対処することにより多くが短期間で回復します。

また、シクロホスファミド(CPA)による性腺(精巣・卵巣)機能低下、不妊にも注意が必要であり、CPAの投与量を減らした新しい治療法が臨床試験で検討されています。

薬物療法では、子どもの成長や治療後の時間の経過に伴って影響があらわれる晩期合併症への注意も必要です。晩期合併症に適切な対処をするためには、定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要になります。

5.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、学校のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげます。がんと診断されたときから始まり、がんの治療とともに、つらさを感じるときにはいつでも受けることができます。

支持療法とは、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くするための予防、治療およびケアのことを指します。

子どもの素晴らしい点は、適応能力がすぐれていることです。周りの人が障害を理解できれば、子どもは障害を克服する、すぐれた資質をもっています。

本人にしか分からないつらさもありますが、幼い子どもの場合、つらさを我慢したり、あるいは自分で症状を上手く表現できなかったりすることもあります。そのため、周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば積極的に医療者(医師、看護師、薬剤師、理学療法士など)へ伝えましょう。

6.再発した場合の治療

横紋筋肉腫の治療成績は向上していますが、再発は低リスク群で10~20%、中間リスク群で20~30%、高リスク群で40~70%に見られます。また、診断後2年以内の再発が多いとされています。

再発した場合には、それぞれの症状や体調、あるいは患者やご家族の希望に応じて、治療やケアの方針を決めていきます。

腫瘍が発生した部位にとどまっている場合は、手術や放射線治療などの局所療法を行うことが推奨されています。また、再発後の手術では、肉眼で確認できるよりも広範囲に腫瘍を切除し、完全に腫瘍を取りきることが重要と考えられています。

| 2022年10月18日 | 専門家による確認の上、内容を更新しました。 |

| 2019年07月22日 | 新規に追加された用語へのリンクを追加しました。 |

| 2018年06月21日 | 「小児がん診療ガイドライン 2016年版」「小児がん治療後の長期フォローアップガイドライン 2013年」より、内容を更新しました。 4タブ形式に変更し、でんし冊子PDFを追加しました。 |

| 2016年07月28日 | 「予後(治りやすさ・治りにくさ)」から「臨床試験への参加のお願い」を削除しました。 |

| 2014年04月22日 | 2013年7月発行の冊子とがん情報サービスの情報を再編集し、掲載しました。 |

横紋筋肉腫〈小児〉 療養

がんの子どもの心や体のケア、家族へのケア、周りの方ができること、制度やサービス、入院治療後の生活、長期フォローアップなどの情報を掲載しています。併せてご活用ください。

1.入院治療中の療養

子どもにとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、療養支援の専門職(チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)、ホスピタル・プレイ・スペシャリスト(HPS)、子ども療養支援士など)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。

また、きょうだいがいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、きょうだいの精神的なサポートも重要になります。

入院中のさまざまな不安が軽減できるよう、抱え込まずに、多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。

医療費のことも含めさまざまな支援制度が整っています。「どこに相談したらいいのか分からない」というときには、まずは「がん相談支援センター」に相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。

2.日常生活について

退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により体力や筋力が低下しているので、あせらずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。

受けた治療によりますが、治療後しばらくの間は予防接種を受けられないことがあります。感染予防に努めましょう。

また、経過観察中は感染を防御する力が十分には回復していないこともあるため、近くでみずぼうそうや、はしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。

食欲が低下して食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。

就園・就学や復学については、子どもの状態や受け入れ側の態勢によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと、時期や今後のスケジュール、さらに、活用できる社会的サポートについてよく話し合いながら進めていくことが大切です。

学校生活では子どもの様子を見ながら、担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。

紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。

3.経過観察

診断後2年以内が多いとされる再発や、晩期合併症の早期発見のために、治療終了後も定期的な診察や画像診断などの経過観察が必要になります。

初発時の治療終了後には、問診、全身診察に加え、原発部位(局所、領域リンパ節)のCT検査やMRI検査、肺転移の有無を確認するための胸部CT検査などを定期的に行います。また、骨転移の有無を確認するために、骨シンチグラフィや全身骨X線検査が行われることもあります。

また、治療終了5年以降の再発はまれであることから、5年以降は身体所見と血液検査によるフォローアップが行われます。

4.晩期合併症/長期フォローアップ

晩期合併症は治療後しばらくしてから起こる問題のことです。疾患そのものの影響よりも、薬物療法、放射線治療、手術、輸血などの治療が原因となっていることが多く、患者やご家族が、将来どのような晩期合併症が起こる可能性があるのかを知っておくことはとても大切です。

どのような晩期合併症が出やすいかは、病気の種類、受けた治療、その年齢により異なります。その程度も軽いものから重いものまであり、時期についても数年後から数十年後に発⽣するなどさまざまです。

横紋筋肉腫の薬物療法では、高用量のシクロホスファミド(CPA)やイホスファミド(IFM)を用いることがあるため、性腺(精巣・卵巣)機能低下や不妊、二次がん(特に白血病)に対する注意が必要になります。そのほか、腎機能や心機能などに障害があらわれていないかにも注意が必要です。そのため、長期にわたって、診察や検査などを行って経過を観察します。

また、放射線治療の影響で、照射部位における骨軟部組織の成長障害、歯の発育障害、白内障、下垂体機能低下症、性腺機能障害、二次がんなどの発生に留意する必要があります。特に、永久歯がつくられる時期に頭頸部に放射線治療を受けた場合は、歯の形成異常を起こしやすいため、定期的な歯科受診が推奨されています。

晩期合併症に適切に対処するためには、発達段階に応じた、幅広いフォローアップケアが必要となります。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつ・どこで・どのような診察や検査を行うかといった、長期フォローアップの方針を決めていきます。

また、治療の記録(薬物療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量など)を残していくことも重要です。転居や結婚などにより生活環境や通院する医療機関が変わったときにも継続していきましょう。

治療部位以外でも体のことについて気になることがあれば、担当医に相談しましょう。

横紋筋肉腫〈小児〉 臨床試験

より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。

現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねでつくり上げられてきました。

横紋筋肉腫〈小児〉の臨床試験を探す

国内で行われている横紋筋肉腫〈小児〉の臨床試験が検索できます。

がんの臨床試験を探す チャットで検索

※入力ボックスに「横紋筋肉腫」と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。

がんの臨床試験を探す カテゴリで検索 小児の固形がん

※「カテゴリで検索」では、広い範囲で検索します。そのため、お探しのがんの種類以外の検索結果が表示されることがあります。

臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください

- 臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。

- がんの種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。

横紋筋肉腫〈小児〉 患者数(がん統計)

1.患者数

横紋筋肉腫は子どもから大人まで発症しますが、年代別では、0歳から9歳までの小児に最も多く見られます。日本では、毎年50~100人の小児が横紋筋肉腫を発症しています。

2.生存率

小児がんの生存率に関する情報です。

横紋筋肉腫〈小児〉 関連リンク・参考資料

1.横紋筋肉腫〈小児〉の相談先・病院を探す

2.関連情報

3.参考資料

- 日本小児血液・がん学会編.小児がん診療ガイドライン 2016年版.2016年,金原出版.

- JCCG横紋筋肉腫委員会(JRSG)ウェブサイト.横紋筋肉腫のリスク分類(閲覧日:2022年9月27日)http://jrsg.jp/

- JCCG長期フォローアップ委員会長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編.小児がん治療後の長期フォローアップガイド.2021年,クリニコ出版.

- Sultan I, et al. Comparing Adult and Pediatric Rhabdomyosarcoma in the Surveillance, Epidemiology and End Results Program, 1973 to 2005: An Analysis of 2,600 Patients. J Clin Oncol. 2009; 27(20): 3391-3397.

作成協力

| 2023年07月26日 | 「2.関連情報」にリンクを追加しました。 |

| 2022年10月18日 | 専門家による確認の上、内容を更新しました。 |

| 2021年07月01日 | 「1.横紋筋肉腫〈小児〉の相談先・病院を探す」を追加しました。 |

| 2019年07月22日 | 新規に追加された用語へのリンクを追加しました。 |

| 2019年06月20日 | タイトルを変更し、本文に「軟部肉腫〈成人〉」へのリンクを追加しました。 |

| 2018年06月21日 | 「小児がん診療ガイドライン 2016年版」より、内容の更新をしました。 4タブ形式に変更し、でんし冊子PDFを追加しました。 |

| 2014年04月22日 | 2013年7月発行の冊子とがん情報サービスの情報を再編集し、掲載しました。 |