胃がんについて

1.胃について

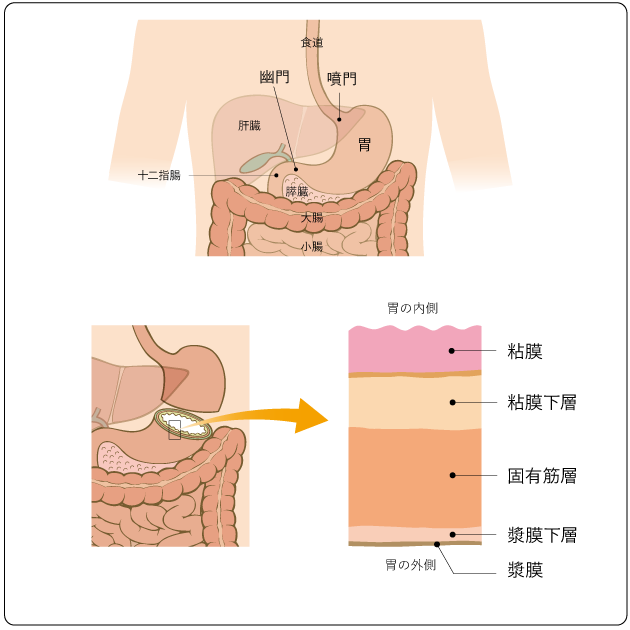

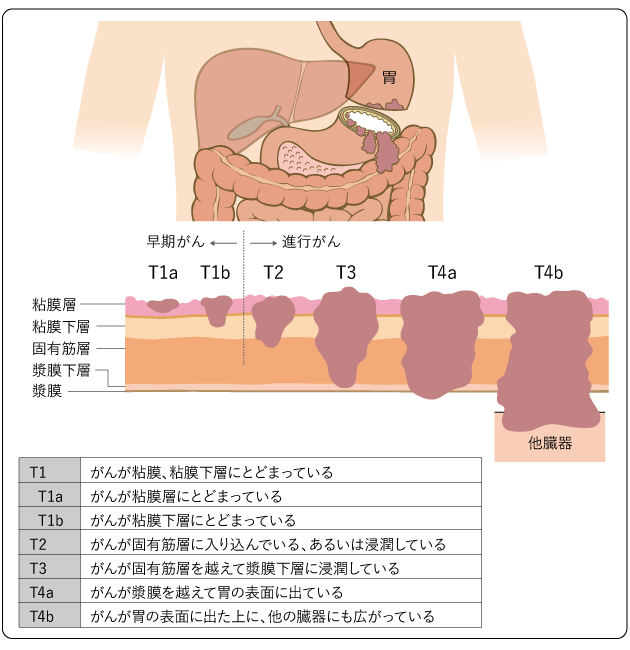

胃は、みぞおちのあたりにある袋状の臓器です。食道からつながる胃の入り口を噴門、十二指腸へつながる胃の出口を幽門といいます。胃の壁は、内側から順に、粘膜、粘膜下組織、固有筋層、漿膜下組織、漿膜に分けられます(図1)。

胃の主な役割は、食べ物をため、消化し、少しずつ腸に送り出すことです。胃に入った食べ物は、胃の壁が動くことによってくだかれ、消化酵素や胃酸を含む胃液と混ざることで消化されます。消化された食べ物は、幽門を通り少しずつ十二指腸へ送り出されます。噴門は食べ物が食道に逆流するのを防ぎ、幽門は消化された食べ物を十二指腸へ送り出す量を調節します。

2.胃がんとは

胃がんは、胃の壁の内側をおおう粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり、無秩序に増えていくことにより発生します。がんが大きくなるにしたがい、徐々に粘膜下組織、固有筋層、漿膜へと外側に深く進んでいきます。

がんがより深く進むと、漿膜を越えて、近くにある大腸や膵臓、横隔膜、肝臓などにも直接広がっていきます。このようにがんが浸み出るように周囲に広がっていくことを浸潤といいます。がんが漿膜を越えると、おなかの中にがん細胞が散らばる腹膜播種が起こることがあります。また、がん細胞がリンパ液や血液の流れに乗って移動し、胃から離れた別の臓器で増える転移が起こることもあります。

なお、胃がんの中には、胃の壁を硬く厚くさせながら広がっていくタイプがあり、スキルス胃がんとも呼びます。スキルス胃がんは粘膜に目立った変化があらわれにくいため、検査を受けていても、進行していない段階で発見するのが困難なことが多いです。発見時には腹膜に転移している場合もあり、治りにくいがんです。

3.症状

胃がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどなく、かなり進行しても症状がない場合もあります。

代表的な症状は、胃の痛み・不快感・違和感、胸やけ、吐き気、食欲不振などです。また、がんから出血することによって、貧血が起こることや、黒い便(血便)が出ることもあります。しかし、これらは胃がんだけではなく、胃炎や胃潰瘍でも起こる症状です。そのため、胃炎や胃潰瘍などで内視鏡検査を受けたときに、偶然がんが見つかることもあります。

なお、食事がつかえる、体重が減る、といった症状がある場合は、進行胃がんの可能性もあります。

このような症状がある場合は、検診を待たずに、内科や消化器内科などの身近な医療機関を受診するようにしましょう。

4.組織型分類

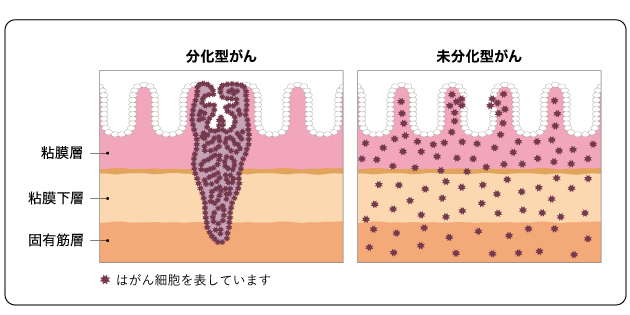

がんの組織型(がんを顕微鏡で観察した外見)分類では、胃がんのほとんどが腺がんで、細胞や組織の特徴から、大きく分化型と未分化型に分けられます。一般的に、分化型は進行が緩やかで、未分化型は進行が速い傾向があるといわれています。また、未分化型は、がん細胞があまりまとまりを作らず、胃の壁にバラバラと浸み込むように広がっていくものが多くあります。

なお、スキルス胃がんは未分化型が多いですが、未分化型のすべての胃がんがスキルス胃がんというわけではありません。

5.関連する疾患

細菌の一種であるヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)に感染していると、胃に炎症が起きたり、潰瘍ができたりすることがあり、胃がんになる可能性が高くなると報告されています。

なお、がん以外の良性の胃の疾患に、胃潰瘍、慢性胃炎などがあります。胃潰瘍は胃の痛み、慢性胃炎では胃の不快感や胸やけなど、胃がんと似たような症状が起こることがあります。

| 2026年01月13日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2025年3月改訂【第7版】」「胃癌取扱い規約第15版(2017年10月)」より、内容を更新しました。 |

| 2022年07月26日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2021年7月改訂【第6版】」より、内容を更新しました。 |

| 2019年04月08日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2018年1月改訂(第5版)」「胃癌取扱い規約 第15版(2017年10月)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2015年10月31日 | 最新の情報を確認し、「疫学・統計」などを更新しました。 |

| 2012年12月04日 | 内容を更新しました。 |

| 2012年10月26日 | 更新履歴を追加しました。 |

| 2012年06月05日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2007年04月02日 | 掲載しました。 |

胃がん 検査

胃がんが疑われた場合には、まず、「がんかどうかを確定するための検査」を受けます。がんであることが確定した場合には、治療方針を決めるために、「がんの進行度(進み具合)を診断する検査」を受けます。

がんかどうかを確定するための検査では、まず、病変の有無や場所を調べるために、内視鏡検査が行われます。内視鏡検査では、胃の内部を見て、がんが疑われるところがあると、その部分をつまんでとります(生検)。とった組織を顕微鏡で観察し、がんかどうか、がんであればどのような性質をもつがんかなどについて専門の病理医が診断します。

治療方針を決めるための進行度を診断する検査では、がんの深さや、胃から離れた臓器やリンパ節などへの転移、胃に隣り合った膵臓、肝臓、腸などの臓器への広がりを調べます。そのために、通常は、造影剤を使ったCT検査が行われます。MRI検査やPET検査が行われることもあります。

腹膜播種が強く疑われる場合には、広がったがんが大腸を圧迫し、狭くなっていないかを確認するために注腸検査や内視鏡検査が行われることがあります。また、全身麻酔をして審査腹腔鏡が行われることがあります。

1.内視鏡検査

口や鼻から内視鏡を挿入し、胃の内部を直接見て、がんが疑われる部分(病変)の場所や、その範囲と深さを調べる検査です。病変をつまんで取り、病理診断をする生検が行われる場合もあります。

また、がんの深さをより詳しく見たり、周囲の臓器やリンパ節への転移を調べたりするため、超音波内視鏡検査が行われる場合もあります。

2.X線検査(バリウム検査)

バリウムを飲んで、胃の形や粘膜などの状態をX線写真で確認する検査です。

3.生検・病理検査

胃の内視鏡検査や審査腹腔鏡で採取した組織について、「がんがあるか」「どのような種類のがんか」などを顕微鏡で調べる検査です。またどのような薬剤が効きやすいかを調べるために、生検の組織を用いてバイオマーカー検査が追加で行われる場合があります。

4.CT検査・MRI検査

離れた別の臓器やリンパ節への転移、肝臓など胃の周りの臓器への浸潤などを調べるために、CT検査やMRI検査が行われます。CT検査はX線、MRI検査は磁気を使って体の断面を撮影し、画像にする検査です。

5.PET検査

リンパ節や他の臓器への転移の有無、がんの再発の有無などが通常のCT検査でははっきりしない場合に行われることがある検査です。放射性フッ素を付加したブドウ糖液を注射し、がん細胞に取り込まれるブドウ糖の分布を撮影することで、がんの広がりを調べます。

6.注腸検査・大腸内視鏡検査

がんが進行し、胃の表面に出ている場合は、そこからがん細胞がおなかの中に散らばり、おなかの内側を覆っている腹膜に転移していきます(腹膜播種)。注腸検査・大腸内視鏡検査は、腹膜播種が強く疑われる場合に、広がったがんによって大腸が圧迫されて狭くなっていないかを確認するために行われることがある検査です。注腸検査は、肛門からバリウムと空気を注入し、X線写真を撮ります。大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸の内側を観察します。

7.審査腹腔鏡

胃がんが進行して腹膜播種が疑われる場合に行われることがある検査です。腹膜播種の有無はCTなどの検査だけでは分かりにくいため、正確なステージ(病期)を診断することを目的に行われます。全身麻酔をしておなかに小さな穴を開け、腹腔鏡と呼ばれる細い内視鏡を挿入しておなかの中を直接観察します。また、腹水や転移が疑われる部位の組織を採取し、病理検査によって腹膜播種の有無を確認します。おなかの中に生理食塩水を注入して回収し、回収した生理食塩水にがん細胞が含まれていないかどうかを調べる洗浄細胞診を行うこともあります。

8.腫瘍マーカー検査

腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や、診断後の経過観察、治療の効果判定などを主な目的として行う検査です。

腫瘍マーカーは、主にがん細胞によって作られるタンパク質などの物質で、がんの種類や臓器ごとに特徴があります。腫瘍マーカーの値は、体の中にあるがんの量を反映する指標として用いられますが、がんかどうかは、腫瘍マーカーの値だけでは診断できません。また、がんの進行や転移などの経過についても、腫瘍マーカーの値の変化だけでは判断できません。このため、がんの診断や、診断後の経過観察、治療の効果の確認を行う場合には、画像検査や病理検査などその他の検査の結果も併せて、医師が総合的に判断します。

胃がんでは、手術後の再発や薬物療法の効果判定の参考に、CEAやCA19-9などが使われることがあります。

| 2026年01月13日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2025年3月改訂【第7版】」より、内容を更新しました。 |

| 2022年07月26日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2021年7月改訂【第6版】」より、内容を更新しました。 |

| 2019年04月08日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2018年1月改訂(第5版)」「胃癌取扱い規約 第15版(2017年10月)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2016年07月14日 | 「図2 胃がん診断の流れ」から著作権マークを削除しました。 |

| 2015年10月31日 | 胃生検組織診断分類の説明などを更新しました。 |

| 2015年03月16日 | 図3、図4を更新しました。 |

| 2012年10月26日 | 更新履歴を追加しました。内容を更新しました。 |

| 2012年06月05日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2007年04月02日 | 掲載しました。 |

胃がん 治療

胃がんの治療には、内視鏡治療、手術(外科治療)、薬物療法(化学療法)などがあります。

また、診断されたときから、がんに伴う心と体のつらさなどを和らげるための緩和ケア/支持療法を受けることができます。つらいときは遠慮せずに医療者やがん相談支援センターに相談しましょう。

1.ステージと治療の選択

治療は、がんの進行の程度を示すステージ(病期)やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。胃がんの治療を選択する際には、次のことを調べます。

1)ステージ(病期)

がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。なお、胃がんではステージのことを進行度ということもあります。

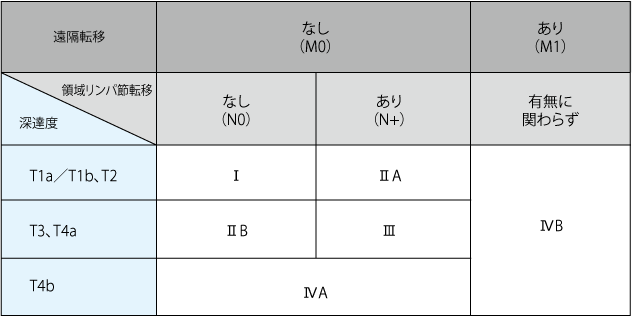

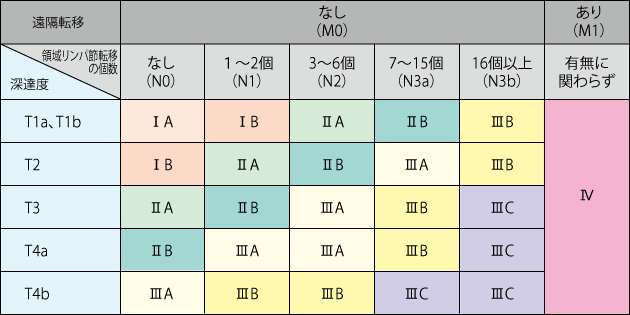

胃がんのステージは、Ⅰ期~Ⅳ期まであり、次のTNMの3種のカテゴリー(TNM分類)の組み合わせで決まります。

Tカテゴリー:原発巣※の深達度(がんの深さ)(図4)

Nカテゴリー:領域リンパ節(原発巣の近くにあるリンパ節)への転移の有無

Mカテゴリー:遠隔転移(がんができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移)の有無

※原発巣とは、原発部位(がんが初めに発生した部位)にあるがんのことです。

胃がんでは、がんの深達度が粘膜および粘膜下組織にとどまるT1のものを「早期胃がん」といい、粘膜下組織を越えて広がるものを「進行胃がん」といいます。

なお、胃がんの治療方針を決めるためのステージ(病期)には、臨床分類と病理分類の2つの分類があります。

(1)臨床分類

臨床分類は、治療方針を決めるときに使う分類です。画像診断や生検、審査腹腔鏡などの結果に基づいてがんの広がりを推定します(表1)。

(2)病理分類

病理分類は、手術で切除した病変を病理診断し、実際のがんの広がりを評価した分類です。術後補助化学療法が必要かどうかなど、手術後の治療方針を判断したりするときなどにも使われます(表2)。病理分類による分類は、手術前の検査によって推定した臨床分類と一致しない場合があり、術後にステージが変わることもがあります。

2)治療の選択

治療は、がんの進行度(ステージ)に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

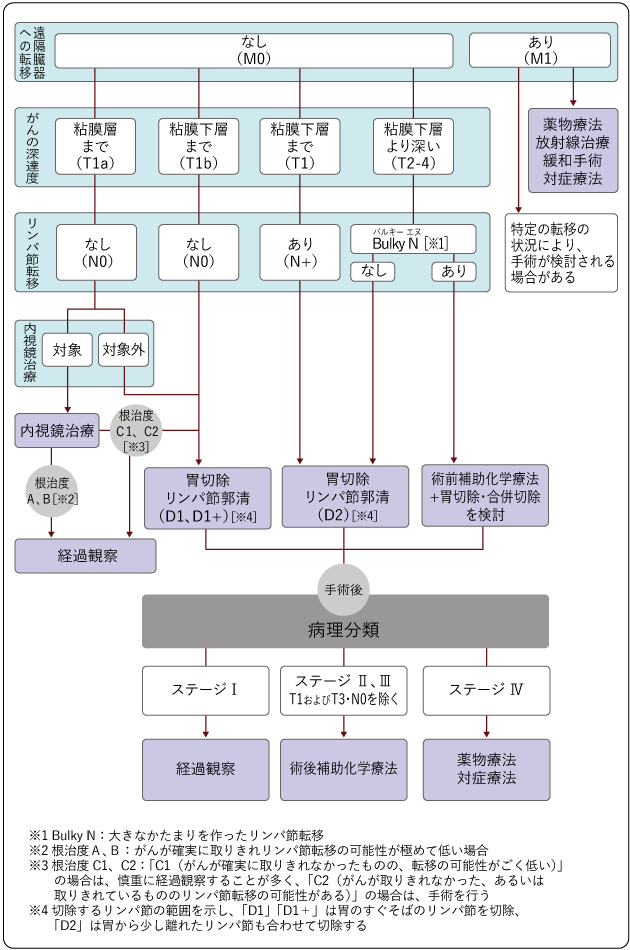

図5は、胃がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

遠隔臓器(胃以外の臓器)やリンパ節への転移がなく、がんの深達度が粘膜までにとどまる場合は、内視鏡治療(内視鏡的切除)が中心です。がんが粘膜下組織に達しているときは、手術(外科治療)を検討します。手術後には、切除した病変の病理分類を行い、必要に応じて薬物療法が行われることがあります。遠隔臓器への転移がある場合には、状況によって、薬物療法などの治療法を検討します。

なお、内視鏡治療の対象になるかどうかに関する詳細は、次の「2.内視鏡治療(内視鏡的切除) 1)内視鏡治療の方法」をご覧ください。

妊孕性の温存について

がんの治療が、性別にかかわらず妊孕性(子どもをつくる力)に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性を温存することが可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

禁煙について

喫煙を続けることは、がんの治療の効果を下げる原因になると考えられています。喫煙している場合には、治療が始まる前に少しでも早く禁煙しましょう。なお、手術までに禁煙できていない時には、延期されることもあります。禁煙治療を希望する場合は、まずはがんの治療の担当医に相談しましょう。

2.内視鏡治療(内視鏡的切除)

内視鏡を使って胃の内側からがんを切除する方法で、がんが粘膜にとどまっている場合に行われます。リンパ節転移の可能性がごく低い早期のがんで、一度に切除できると考えられる場合に行うのが原則です。手術と比べると、体に対する負担が少なく、がんの切除後も胃が残るため、食生活への影響が少ない治療法です。

内視鏡治療でがんが確実に取りきれたかどうかは、病理診断で確認します。がんが確実に取りきれ、リンパ節転移の可能性が極めて低い場合(根治度A、B)には、経過を観察します。がんが確実に取りきれなかったものの、転移の可能性がごく低い場合(根治度C1)には、再度内視鏡による治療が行われたり、慎重に経過を観察するなどします。一方、がんが内視鏡治療では取りきれなかった、あるいは取りきれているが、深さが粘膜下組織まで達しているなどの理由でリンパ節転移の可能性がある場合(根治度C2)は、後日、追加で手術が必要となります(前項の「1.ステージと治療の選択 2)治療の選択」図5をご覧ください)。

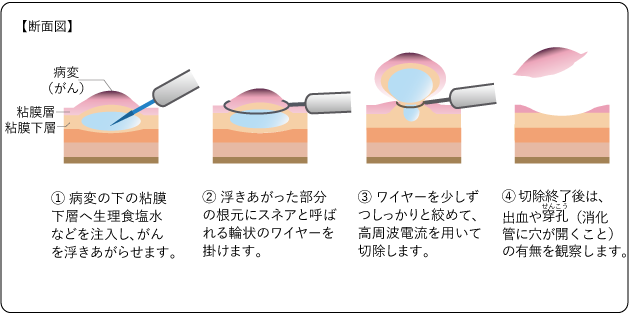

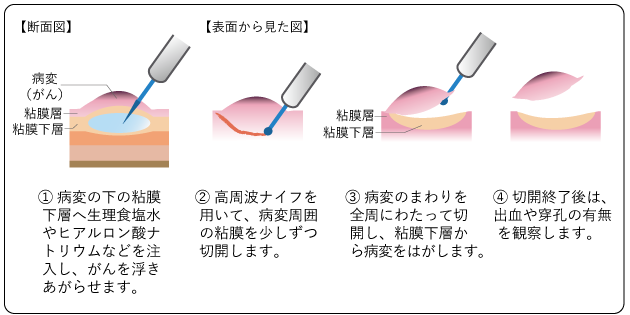

1)内視鏡治療の方法

内視鏡の先端から、スネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーをかけて、病変を切除する内視鏡的粘膜切除術(EMR)(図6)、高周波ナイフで粘膜下組織から病変をはぎ取るように切除する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)(図7)があります。

EMRはがんの大きさが2cm以下で潰瘍のないことが条件です。ESDは、より大きながんの場合や、潰瘍があっても行えることがあります。

2)内視鏡治療の合併症

治療後に、出血や胃に穴が開く穿孔が起こることがあります。出血や穿孔が起こると、吐き気や嘔吐、吐血や下血、腹痛などの症状が出てきます。その他にも、発熱やめまいなど、治療後に何らかの体調の変化を感じたときには、医師や看護師に伝えることが必要です。

3.手術(外科治療)

遠隔転移がなく、内視鏡治療による切除が難しい場合には、手術による治療が推奨されています。

手術には、おなかを20cmほど切開する開腹手術と、おなかに小さい穴を開けてそこから専用の器具を挿入して手術を行う腹腔鏡下手術やロボット支援手術があります。

腹腔鏡下手術やロボット支援手術が推奨されるかどうかは、がんの進行度などによって異なります。また、十分な知識や経験をもつ医師が行うことなどの条件があり、実施できる施設は限られています。この手術が可能かどうかは、担当医とよく相談してください。

なお、胃がんの手術では、胃を切除した後にさまざまな後遺症が起こる可能性があります。そのため、特に高齢である場合などは、年齢だけでなく心臓や肺、肝臓、腎臓などの機能が十分であるか、手術後の生活や必要なサポートが受けられるかどうかということも重要な要素です。

入院期間は、手術の大きさや体の状態、他に病気があるかどうかによりますが、一般的には手術前1~2日程度、手術後7~14日程度です。

1)手術の方法

手術では、がんと胃の一部またはすべてを取り除きます。同時に胃の周囲のリンパ節を取り除くリンパ節郭清や、食べ物の通り道をつくり直す再建手術(消化管再建)も行われます。

(1)胃の切除範囲

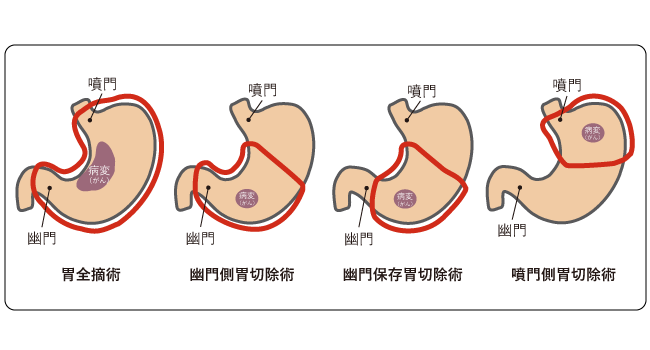

切除する胃の範囲は、がんのある部位と進行度によって決まります。胃の切除範囲によっていくつかの方法があり、代表的なものは、胃全摘術、胃亜全摘術、幽門側胃切除術、幽門保存胃切除術、噴門側胃切除術です(図8)。

(2)リンパ節郭清

胃を切除する際に、胃の周囲にあるリンパ節も切除します。これをリンパ節郭清といいます。胃のすぐそばのリンパ節と、胃から少し離れたリンパ節を合わせて切除する「D2リンパ節郭清」が標準的に行われます。早期がんで、リンパ節転移の可能性が低い場合には、郭清するリンパ節の範囲を狭くした「D1リンパ節郭清」または「D1+リンパ節郭清」が行われます(前項の「1.ステージと治療の選択 2)治療の選択」図5をご覧ください)。

(3)消化管再建

消化管再建とは、胃の切除手術の際に、食道と残った胃や腸などの消化管を縫い合わせてつなぎ、新しく食べ物の通り道を造り直すことです。再建の方法にはいくつかの種類があり、胃の切除範囲などによって決まります。

(4)周辺臓器の合併切除

胃の周囲にある、肝臓、横隔膜、膵臓、胆のう、十二指腸、横行結腸などの臓器にがんが浸潤している場合、胃の切除と同時に、これらの臓器の一部を切除することがあります。これを他臓器合併切除といい、がんを完全に切除することを目指して行われます。

2)手術の合併症

胃がんの手術に伴う主な合併症として、縫合不全や膵液漏、これらに伴う腹腔内膿瘍などがあります。

(1)縫合不全

手術のときに消化管を縫い合わせたところがうまくつながらず、つなぎ目から食べ物や消化液が漏れることを縫合不全といいます。縫合不全になると炎症が起こり、痛みや熱が出るのが特徴です。悪化した場合、腹膜炎が起こり、再手術が必要になる場合があります。

(2)膵液漏

膵臓の周りのリンパ節郭清を行ったときに、一時的に膵液が漏れ出すことを膵液漏といいます。膵液は、タンパク質や脂肪を分解する酵素を含むので、膵液漏が起こると、周囲の臓器や血管を溶かし、感染が起こって膿瘍(膿がたまること)ができたり、出血を起こしたりすることがあります。

(3)腹腔内膿瘍

縫合不全や膵液漏によって感染が起こり、おなかの中にできた膿のかたまりを腹腔内膿瘍といいます。膿瘍ができる場所により症状は異なりますが、多くの場合、腹痛や発熱といった症状があらわれます。画像検査で確認し、膿瘍ができていれば、感染を抑えるために抗菌薬を使います。また、膿を外に出すためのカテーテルを体の中に一定期間入れておく場合もあります。

(4)その他、手術後に起こる症状と食事の注意点

胃を切除したあとは、食後に動悸、発汗、めまいなどが起こるダンピング症候群や、貧血などにもなりやすくなるため、食事のとり方や内容にも注意が必要です。詳細は、関連情報「胃がん 療養 2.日常生活を送る上で 2)手術(外科治療)後に起こる症状と食事の注意点」をご覧ください。

4.薬物療法(化学療法)

胃がんの薬物療法には、大きく分けて「手術によりがんを取りきることが難しい進行・再発胃がんに対する化学療法」と、手術後の再発予防を目的とする「術後補助化学療法」があります。なお、リンパ節への転移がある場合や、手術で取りきることが難しい場合は、手術の前に「術前補助化学療法」が行われる場合もあります。胃がんの薬物療法で使う薬には、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬があります。治療は、これらの薬を単独または組み合わせて、点滴もしくは内服で行います。

細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ(がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ)薬です。

薬物療法の効果は、内視鏡検査やCT検査で確認します。また、転移した臓器に対する治療の効果は主にCT検査で確認します。このほかに、MRI検査やPET検査などで確認することもあります。

1)手術によりがんを取りきることが難しい進行・再発胃がんに対する薬物療法

遠隔転移がある場合など、手術でがんを取りきることが難しい場合や、がんが再発した場合に行われます。薬物療法だけでがんを完全に治すことは難しいですが、がんの進行を抑えたり、がんによる症状を和らげたりすることが分かっています。薬物療法を受けられるかどうかは、以下の条件などを参考に検討します。

- 病理診断が行われ、病理分類が確認されている

- 体の状態を表す指標の1つであるパフォーマンスステータスが良好(0から2)である

- 心臓、肝臓、肺などの主な臓器の機能が保たれている

- 他に重い病気がない

治療には、一次化学療法から四次化学療法以降までの段階があります(図9)。

一次化学療法の前には、以下のバイオマーカー検査を行い、その結果に基づいて、薬剤を選択することが勧められています。

- HER2検査:HER2はがん細胞の増殖を促すタンパク質です。HER2を過剰に作っているがん細胞がどの程度あるかを調べ、一定以上の場合にHER2陽性と判定します。胃がんの人の約15~20%にHER2が過剰に現れていると言われています。

- PD-L1検査:PD-L1というタンパク質があるがん細胞の割合を調べます。PD-L1がどれくらい現れているかはCPS(Combined Positive Score)で示します。

- CLDN18検査:CLDN18というタンパク質が現れているがん細胞がどれくらいあるかを調べます。

- MSI検査:MSI-High(遺伝子に入った傷を修復する機能が働きにくい状態)でないかどうかを調べます。胃がんの人の約5%はMSI-Highの状態と言われています。

これらの検査結果に基づき、まずは一次化学療法から始め、治療の効果が低下した場合や、副作用が強く治療を続けることが難しい場合には二次化学療法、三次化学療法、四次化学療法以降と治療を続けていきます。

(1)一次化学療法

一次化学療法で使う薬剤は、がんの組織におけるHER2およびCLDN18の状態によって決まります。

HER2陽性の場合は、細胞障害性抗がん薬とHER2に対する分子標的薬、およびPD-L1検査の結果によっては免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせて治療します。

HER2陰性でCLDN18が陽性の場合は、細胞障害性抗がん薬とCLDN18に対する分子標的薬、または細胞障害性抗がん薬と免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせて治療します。なお、免疫チェックポイント阻害薬を使うかどうかは、PD-L1検査やMSI検査の結果から検討します。

HER2陰性でCLDN18が陰性の場合は、細胞障害性抗がん薬と免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせて治療します。

(2)二次化学療法

二次化学療法では、一次化学療法で使用しなかった細胞障害性抗がん薬と分子標的薬を組み合わせて用います。組み合わせた治療が難しい場合は、細胞障害性抗がん薬を1種類のみ使うこともあります。

MSI-Highで、一次化学療法で免疫チェックポイント阻害薬を使用しなかった場合には、免疫チェックポイント阻害薬を用いることがあります。

(3)三次化学療法

三次化学療法では、HER2陰性の場合には、二次化学療法までに使用しなかった細胞障害性抗がん薬、もしくは免疫チェックポイント阻害薬のいずれかを用います。なお、二次化学療法までに免疫チェックポイント阻害薬を使用した場合は、三次化学療法で用いることは推奨されていません。

HER2陽性の場合は、一次化学療法、二次化学療法とは異なる種類の分子標的薬(抗体薬物複合体)を用います。胃がん治療で使用する抗体薬物複合体は、HER2を標的にした抗体に細胞障害性抗がん薬を組み合わせた薬剤です。

(4)四次化学療法以降

四次化学療法以降は、三次化学療法までで候補になった薬のうち、使用しなかった薬剤に切り替えて治療することを検討します。

2)術後補助化学療法

手術でがんを切除できても、目に見えないようなごく小さながんが残っていて、後に再発することがあります。こうした小さながんによる再発を予防する目的で行われる化学療法を術後補助化学療法といい、手術後の病理分類で、ステージがⅡまたはⅢの場合に行うことが推奨されています。

手術後の体の状態やがんの進行度によって、細胞障害性抗がん薬の内服か、細胞障害性抗がん薬の内服と他の種類の細胞障害性抗がん薬の点滴を併用する方法を検討します。治療の期間は、1種類の細胞障害性抗がん薬を内服する場合は1年間、他の薬と併用する場合は薬の種類によって異なりますが、6カ月もしくは1年間続けることが推奨されています。

3)薬物療法の副作用について

薬の種類や個人によって、副作用の症状や程度、副作用が起こる時期には違いがあります。

細胞障害性抗がん薬の副作用には、口内炎、吐き気、脱毛、下痢など自分で分かるものと、血液中の白血球や血小板などの数が少なくなって感染や出血が起こりやすくなる骨髄抑制、肝機能や腎機能の悪化など検査で分かるものがあります。分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の副作用は、薬の種類ごとにさまざまです。

最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については、以前と比べてかなり抑えることができるようになってきました。

一方で、副作用の種類や程度によっては、治療を延期したり、薬の投与量を減らしたりすることもあります。副作用がある中で治療を続けると、症状が悪化したり、回復までに時間がかかったり、治療が継続できなくなることもあるためです。

治療が始まる前に、自分が受ける薬物療法はいつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気を付けるべき症状は何かなど、担当医や薬剤師、看護師によく確認しておくことも大切です。副作用と思われる症状があるときは、我慢せずに医療者に伝えましょう。副作用が起こった時に使用できる薬もいくつか選択肢があります。どのように対処していくか、医療者と一緒に考えていきましょう。

5.免疫療法

免疫療法は、免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です。2025年12月現在、胃がんの治療に効果があると証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を使う方法のみです。手術でがんを取りきることが難しい進行・再発胃がんの場合に用いられることがあります。詳しくは、「4.薬物療法(化学療法)」をご覧ください。

6.緩和ケア/支持療法

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う体と心のつらさ、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。がんと診断された時から、治療とともにつらさを感じるときにはいつでも受けることができます。痛みなどの症状がある場合には薬の処方など、気持ちの落ち込みやつらさには心理的なケアなどを受けることができます。治療中の副作用の予防や軽減のためのケアも含まれます。

胃がんが進行した場合は、消化管が狭くなることによる吐き気や嘔吐、腹水がたまることによるおなかの張りや痛み、だるさや倦怠感などの症状があらわれることもあります。胃の出口がふさがっている場合は、食事ができるように別の通り道をつくるバイパス術や、ステントと呼ばれるチューブのような器具を入れる治療が勧められることもあります。

このような症状や、本人にしか分からないつらさについても、遠慮せずに、早めに医療者やがん相談支援センターに相談することが大切です。緩和ケアは、全国のがん診療連携拠点病院で外来・入院いずれの状況でも受けることができ、自宅でも受けることができます。必要時には地域の病院と連携して緩和ケアを継続することも可能です。がん相談支援センターでは、お住まいの地域の病院や在宅療養、利用できる制度など地域の緩和ケアに関する情報を紹介することもできます。

また、がんやがんの治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によって起こるさまざまな苦痛を軽減するための支援として行われているのが、「アピアランス(外見)ケア」です。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者やがん相談支援センターに相談してみましょう。

7.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療の体への影響に対する回復力を高め、今ある体の能力を維持、向上させるために行います。また、緩和ケアの一環として、心や体のさまざまなつらさを和らげる目的でも行います。

一般的に、治療中や治療後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示の下、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。まずは無理のないように、散歩などの軽い運動から始めることが勧められています。体調を見ながら少しずつ歩く距離を増やすとよいでしょう。胃がんの手術後は、体重が減少する場合があり、それだけで立ちくらみなどが起きやすくなります。日常生活の中でできるトレーニングについては、医師や看護師などの医療者に確認しましょう。

8.再発した場合の治療

再発とは、治療によって見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再び現れることです。原発巣のあった場所やその近くに、がんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めて再発といいます。

胃がんの場合は、初回の内視鏡治療あるいは手術(外科手術)で、目で見える範囲のがんをすべて取り除いたあとや、術後補助化学療法のあとに、治療した場所または離れた別の臓器やリンパ節に再びがんが見つかることをいいます。胃がんの転移には、主に肝臓や肺などに転移する血行性転移、リンパ行性転移、腹膜播種があります。

再発した場合の治療は、再発した部位、体の状態や前回の治療法とそのときの効果などにより決まります。薬物療法(化学療法)による治療が一般的です。

| 2026年01月13日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2025年3月改訂【第7版】」「患者さんのための胃がん治療ガイドライン 2023年版」より、内容を更新しました。 |

| 2022年07月26日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2021年7月改訂【第6版】」より、内容を更新しました。 |

| 2019年04月08日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2018年1月改訂(第5版)」「胃癌取扱い規約 第15版(2017年10月)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2016年02月10日 | 「2.治療成績」の5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2015年10月31日 | 「胃癌治療ガイドライン 2014年第4版」などにより、「4.化学療法」などを更新しました。 |

| 2015年10月31日 | 最新の情報を確認し、「3.自分にあった治療法を考える」などを更新しました。 |

| 2015年03月16日 | 図の出典を更新しました。 |

| 2014年10月03日 | 5年相対生存率データを更新しました。 |

| 2013年03月26日 | 内容を更新しました。 |

| 2013年02月14日 | 「内視鏡治療」の図を更新しました。 |

| 2012年11月27日 | 「治療に伴う合併症とその対策」を追加しました。 |

| 2012年11月27日 | 「手術(外科治療)」「腹腔鏡下胃切除」を更新しました。 |

| 2012年11月02日 | 「治療成績」を更新しました。 |

| 2012年10月29日 | 「内視鏡治療」「薬物療法(抗がん剤治療)」を更新しました。 |

| 2012年10月26日 | 更新履歴を追加しました。 |

| 2012年10月15日 | 内容を更新しました。 |

| 2012年06月22日 | 内容を更新しました。 |

| 2012年06月05日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2007年04月02日 | 掲載しました。 |

胃がん 療養

1.経過観察

治療後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、がんのステージ(病期)や治療法によって異なります。

内視鏡治療のあとの経過観察は、病理診断の結果により異なります。年に1〜2回の内視鏡検査を基本として、CT検査などの画像検査をする場合もあります。

手術(外科治療)のあとの経過観察では、回復の度合いや再発の有無を確認するために、定期的に通院して検査を受けます。頻度は状況により異なりますが、少なくとも手術後5年間は通院が必要です。

薬物療法のあとは、はじめは1週間ごと、病状が安定してきたら2〜3週間ごとに定期的に通院します。その後は、治療によりがんを取りきることが難しい進行・再発胃がんに対する薬物療法を受けた場合には2〜3カ月に一度、術後補助化学療法を受けた場合には、半年ごとにCT検査などでがんの状態を確認します。

2.日常生活を送る上で

規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙すること、飲酒をひかえること、バランスのよい食事をとること、適度に運動することなどを日常的に心がけることが大切です。

症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調をみながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。

また、患者会や患者サロンなどでは、同じ病気や障害など、共通する経験を持つ人から情報を聞いたり、交流をしたりすることができます。患者会や患者サロンなどの情報は、がん相談支援センターで入手することもできます。

1)内視鏡治療後の日常生活

胃の機能が大きく損なわれないので、早めに体力が回復し、基本的には食事も治療前と同じようにとれます。退院後2〜3週間以内にもとの日常生活に復帰できることが多いです。

2)手術(外科治療)後に起こる症状と食事の注意点

胃を切除したあとには、小胃・無胃症状、ダンピング症候群や逆流性食道炎が起こりやすくなります。また、貧血や骨粗しょう症になったり、体重が減ることも多いため、特に食事のしかたや内容に注意しましょう。

水分で固形物を流し込むような食べ方は避け、「少量ずつ」「何回かに分けて」「よくかんで」「ゆっくり」食べることを基本として、新しい胃腸の状態に応じた食べ方に少しずつ慣れていくことが大切です。人によって、手術後の食事の状況や好みは異なり、新しい胃腸の状態に慣れるまでには、数カ月~1年ほどかかることもあります。自分に合った食事のしかたは、栄養士などの医療者に相談してみましょう。

(1)小胃・無胃症状

小胃・無胃症状とは、手術によって胃が小さくなる、または無くなることによって、食事が少ししか入らなくなったり、すぐにおなかがいっぱいになるという症状です。このような症状により、それまでと全く同じように食事をとることが難しくなる場合には、以前よりも食事回数を増やし、少量ずつ時間をかけて食べる必要があります。時間とともに少しずつ慣れ、だんだんと食べられるようになっていくことが多いです。

(2)腹痛と下痢

胃を切除すると食べ物を十分に消化できなかったり、食べ物が急に小腸に入ったりするため、下痢や腹痛が起こりやすくなります。内服薬で改善することもあるため、症状が気になる場合は担当医に相談しましょう。

(3)ダンピング症候群

胃の切除・再建後には、これまで胃の中で混ぜられ少しずつ腸に入っていった食べ物が、直接急に腸に流れ込むために、動悸、発汗、めまい、脱力感、震えなどの症状があらわれることがあります。これをダンピング症候群といいます。胃全摘術や幽門側胃切除術など胃の幽門部を切除したときに起こりやすく、食後すぐあとに起こる早期ダンピング症候群と、2〜3時間後に起こる後期ダンピング症候群があります。

早期ダンピング症候群は、未消化の食べ物が急に小腸に入ることで起こります。動悸、発汗、めまい、脱力感などの症状があらわれます。症状が出たとしても、通常は30分以内に治まることがほとんどです。食事の回数を増やし、1回の量を減らして、ゆっくりとよくかんで食べることが予防になります。

後期ダンピング症候群は、ごはんや麺類、パン、甘いジュースなどの炭水化物(糖質)を一度にたくさんとった場合に腸で急速に吸収されて、インスリン(血糖を下げるホルモン)が大量に分泌され、血糖が下がり過ぎることで起こります。めまいや脱力感、発汗、震えなどの症状があらわれることがあります。症状が起こりそうだと感じたら、すぐにアメなどをなめて糖分を補給しましょう。血糖値が上がることで、症状は良くなります。予防のためには、一度にたくさんの炭水化物をとるのをひかえることが大切です。

(4)逆流性食道炎

胃の入り口(噴門)を切除した場合、胃液や腸液、胆汁などの消化液が逆流して食道に炎症が起こる逆流性食道炎になることがあり、胸やけや胸がつかえるなどの症状があらわれることがあります。横になると消化液が逆流しやすくなるため、食事は就寝2〜4時間前までにとるようにしましょう。また、胆汁の量が増えるため脂肪の多い食事はひかえましょう。症状に応じて、薬を服用することもあります。

(5)貧血

胃酸には、ヘモグロビンを作るために必要な鉄を体に吸収されやすい形に変える働きがあります。しかし、胃全摘後や幽門側胃切除後には、胃酸の分泌が減るため、鉄欠乏性貧血になりやすくなります。

また、胃は、赤血球を作るために必要なビタミンB12の吸収に働く「内因子」というタンパク質を分泌しています。胃全摘後には、内因子が分泌されなくなるため、B12が不足し、貧血につながっていきます。ただし、ビタミンB12は数年は肝臓に蓄積されるため、ビタミンB12が少なくなることによる貧血の症状は、一般的には胃切除から数年後にあらわれます。

十分な量の鉄やビタミンB12を食事で補うことは難しいため、定期的に血液検査を受け、必要があれば鉄剤やビタミン剤を補充する治療を受けることもあります。

(6)骨粗しょう症

胃切除後には、カルシウムの吸収が悪くなるため、骨が弱くなり、骨折しやすくなります。必要に応じてカルシウム剤やビタミンD製剤を服用するとともに、筋力を強化するための運動も大切です。

3)薬物療法中の日常生活

近年では、新しい薬の登場や支持療法の進歩などにより、通院で薬物療法を行うことが増えています。通院による薬物療法には、自宅での生活を続けながら治療を受けられるメリットがあります。しかし、仕事や家事、育児、介護などを治療前と同じように担うことが難しくなることもあります。予想される副作用やその時期、対処法については、医師や薬剤師、看護師からの事前の説明をよく聞いて確認しておき、特に体調の悪いときには周囲にサポートを求めるなど、自分にできる工夫を探してみましょう。

通院は、疑問や不安に思うことを医療者に伝えるよい機会です。気付いたこと、気になることを日ごろからメモしておくと役立ちます。また、どんなときに病院に連絡する必要があるか、薬物療法が始まる前に医療者に確認しておきましょう。

4)性生活について

治療を受けている期間や治療終了後の性交渉が、がんの進行に悪い影響を与えたり、パートナーに悪い影響を与えたりすることはありません。そのため、性交渉を控える必要はありません。ただし、薬物療法中やそのあとは、腟分泌物や精液に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使いましょう。また、薬は胎児にも影響を及ぼすため、治療中や治療終了後、子どもを望む場合でも一定期間は避妊しましょう。経口避妊薬などのホルモン剤を飲むときは、担当医と相談してください。

なお、がんやがんの治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。がんやがんの治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、関連情報「がんやがんの治療による性生活への影響」をご覧ください。

以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。

| 2026年01月13日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2025年3月改訂【第7版】」「患者さんのための胃がん治療ガイドライン 2023年版」より、内容を更新しました。 |

| 2022年07月26日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2021年7月改訂【第6版】」より、内容を更新しました。 |

| 2020年03月16日 | 「さまざまな症状への対応 貧血」へのリンクを追加しました。 |

| 2019年04月08日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2018年1月改訂(第5版)」「胃癌取扱い規約 第15版(2017年10月)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2015年10月31日 | 「胃癌治療ガイドライン 2014年第4版」などにより、「経過観察と検査」などを更新しました。 |

| 2012年12月04日 | 内容を更新しました。 |

| 2012年10月26日 | 更新履歴を追加しました。 |

| 2012年06月18日 | 内容を更新しました。 |

| 2012年06月05日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2007年04月02日 | 掲載しました。 |

胃がん 臨床試験

よりよい標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。

現在行われている標準治療は、より多くの人によりよい治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねでつくり上げられてきました。

胃がんの臨床試験を探す

国内で行われている胃がんの臨床試験が検索できます。

がんの臨床試験を探す チャットで検索

※入力ボックスに「胃がん」と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。

がんの臨床試験を探す カテゴリで検索 胃がん

※国内で行われている胃がんの臨床試験の一覧が出ます。

臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。

- 臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。

- がんの種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。

胃がん 患者数(がん統計)

1.患者数

年に日本全国で胃がんと診断されたのは例(人)です。

2.生存率

がんの治療成績を示す指標の1つに、生存率があります。生存率とは、診断からある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージ(%)で示します。生存率の中でも、がんの診断から5年後の数値である5年生存率がよく参考にされます。

以下の関連情報に、国立がん研究センターがん対策研究所がん登録センターが公表している院内がん登録から算出された胃がんの生存率を示しています。

※生存率は、過去のある期間にがんと診断された人のデータから算出しています。治療法の進歩などにより、近年の状況やこれから治療を受ける人には当てはまらない可能性があります。

※生存率の示し方にはいくつかあります。1つは「実測生存率」といい、死因に関係なくすべての死亡を計算に含めた生存率です。これに対して、がん以外の死因の与える影響ができるだけ少なくなるように補正したのが「相対生存率」です。相対生存率は、複数のがん種や集団間で比較することができるため、がんの治療成績を示す指標として主に使われてきました。また、近年では、より正確にがん以外の死因を除いて計算できる「純生存率(Net Survival:ネット・サバイバル)」が国際的にも採用されるようになってきています。

胃がん 予防・検診

1.発生要因

胃がんの発生要因には、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染と喫煙があります。その他に、食塩・高塩分食品の摂取が、胃がんが発生する危険性を高めることが報告されています。

※危険因子については、がん情報サービスの発生要因の記載方針に従って、主なものを記載することを原則としています。記載方針については関連情報をご覧ください。

2.予防とがん検診

1)予防

日本人を対象とした研究結果では、がん全般の予防には禁煙すること、飲酒をひかえること、バランスのよい食事をとること、活発に身体を動かすこと、BMIを基準とした適正体重を維持すること、感染を予防することが有効であることが分かっています。また、野菜や果物の摂取は胃がんの予防に効果的である可能性があると報告されています。禁煙することや、塩分や高塩分食品の取りすぎに注意することも大切です。

なお、胃がんの場合は、ピロリ菌の除菌によって確実に発生リスクが低下すると明らかになっています。ただし、ピロリ菌を除菌しても、胃がんになる可能性がゼロにはなりません。除菌をしても胃がんになる人は一定数いるため、除菌後も胃内視鏡検査を受けることが大切です。

2)がん検診

がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることです。がん検診は、症状が現れていない人に行われます。症状があって受診したときに行われる検査や、治療後の経過観察で行われる定期検査はがん検診ではありません。

わが国では、厚生労働省の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(令和7年一部改正)」でがん検診の方法が定められています。

胃がんのがん検診の対象者は、男女ともに50歳以上の人で、検診の間隔は2年に1回です。ただし、気になる症状があるときには、検診をまたずに医療機関を受診しましょう。ほとんどの市区町村では、がん検診の費用の多くを公費で負担しており、一部の自己負担で受けることができます。

胃がん検診の内容は、問診と胃部X線検査(バリウム検査)または胃内視鏡検査(胃カメラ)です。検査の結果が「要精密検査」となった場合は、必ず精密検査を受けましょう。精密検査では胃内視鏡検査が行われます。

なお、平成28年度より胃がん検診の対象者と実施回数が変更されましたが、当分の間、胃部X線検査は40歳以上の人を対象に1年に一度実施してもよいとされています。

※厚生労働省の指針では、死亡率の減少効果が確実で、不利益(偶発症、過剰診断、偽陰性・偽陽性)が少ないがん検診だけが推奨されています。

| 2026年01月13日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2025年3月改訂【第7版】」「科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究」より、内容を更新しました。 |

| 2025年04月09日 | 内容を確認し、一部更新しました。 |

| 2022年07月26日 | 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(令和3年10月1日一部改正)」を確認し、更新しました。 |

| 2019年04月08日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2018年1月改訂(第5版)」「胃癌取扱い規約 第15版(2017年10月)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2015年10月31日 | 最新の情報を確認し、「疫学・統計」などを更新しました。 |

| 2012年12月04日 | 内容を更新しました。 |

| 2012年10月26日 | 更新履歴を追加しました。 |

| 2012年06月05日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2007年04月02日 | 掲載しました。 |

胃がん 関連リンク・参考資料

1.胃がんの相談先・病院を探す

がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院とは、専門的で質の高いがん医療を提供する病院として国が指定した病院です。これらの病院では、がんに関する相談窓口「がん相談支援センター」を設置しており、病院の探し方についても相談できます。

以下の「相談先・病院を探す」では、胃がんの診療を行うがん診療連携拠点病院などの病院やがん相談支援センターを探すことができます。また、診断や治療の実施状況や病院の種類などで絞り込んで検索することや、院内がん登録の件数などを確認することもできます。

2.参考資料

- 日本胃癌学会編.胃癌治療ガイドライン医師用 2025年3月改訂【第7版】.2025年,金原出版.

- 日本胃癌学会編.胃癌取扱い規約 第15版.2017年,金原出版.

- 日本消化器内視鏡学会ウェブサイト.胃癌に対するESD/EMRガイドライン(第2版);2020(閲覧日2025年12月26日)https://www.jges.net/

- 日本胃癌学会ウェブサイト.切除不能進行・再発胃癌バイオマーカー検査の手引き(第2版);2025(閲覧日2026年12月26日)https://www.jgca.jp/

- 日本胃癌学会編. 患者さんのための胃がん治療ガイドライン2023年版.2023年, 金原出版.

- 日本分子腫瘍マーカー研究会編. 分子腫瘍マーカー診療ガイドライン (第2版) .2021年, 金原出版.

| 2026年01月13日 | 内容を確認し、一部更新しました。また、「2.参考資料」を更新しました。 |

| 2022年07月26日 | 「2.参考資料」を更新しました。 |

| 2021年07月01日 | 「1.胃がんの相談先・病院を探す」を追加しました。 |

| 2019年04月08日 | 「胃癌治療ガイドライン医師用 2018年1月改訂(第5版)」「胃癌取扱い規約 第15版(2017年10月)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2015年10月31日 | 最新の情報を確認し、「疫学・統計」などを更新しました。 |

| 2012年12月04日 | 内容を更新しました。 |

| 2012年10月26日 | 更新履歴を追加しました。 |

| 2012年06月05日 | 内容を更新しました。タブ形式に変更しました。 |

| 2007年04月02日 | 掲載しました。 |