乳がんについて

1.乳房について

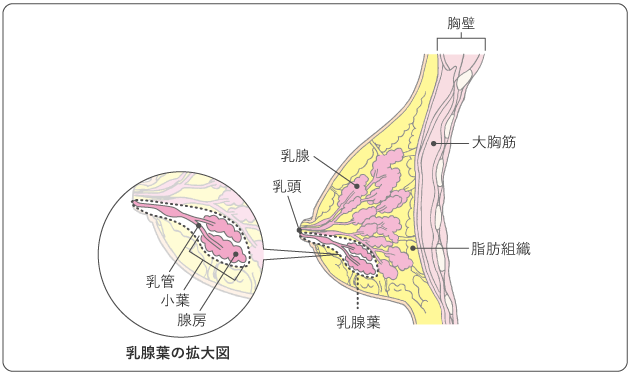

乳房は、乳腺と、それを包む脂肪組織からなります(図1)。

乳腺は、乳頭から放射状に広がり、15〜20の乳腺葉に分かれています。乳腺葉は、乳管と小葉からできています。小葉は腺房という小さい組織が集まって形作られています。女性の乳房では、授乳期にホルモンがはたらくと、腺房が発達して乳汁が作られ、乳管を通して分泌されます。

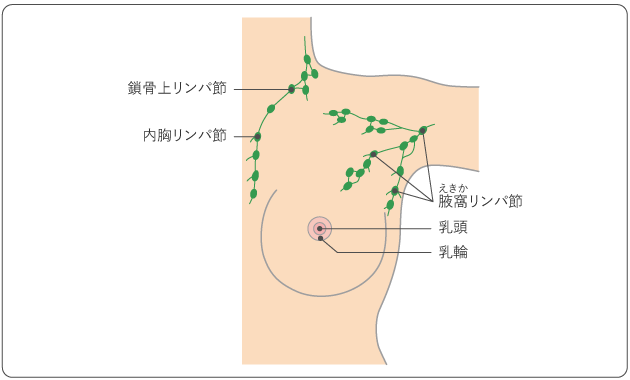

また、乳房には多くのリンパ管が通っており、乳房の外側のリンパ節のほとんどが腋窩(わきの下)に集まっています(図2)。腋窩に集まったリンパ節を腋窩リンパ節といいます。このほかに、乳房から近いリンパ節として、乳房の内側の胸骨の隣にある内胸リンパ節と、鎖骨の上にある鎖骨上リンパ節があります。

2.乳がんとは

乳がんは乳腺の組織にできるがんで、多くは乳管から発生しますが、一部は小葉から発生します。また、乳腺以外の乳房の組織から発生することもあります。

進行すると、がん細胞は周りの組織を壊しながら増殖し、血液やリンパ液の流れなどに乗って転移することもあります。転移しやすい場所は乳房の近くのリンパ節、骨、肝臓、肺、脳などです。

乳がんは男性にも発生することがあり、女性と同様、多くの場合乳管から発生します。男性乳がんに対する治療の流れは、基本的には女性乳がんと同じです。また、男性乳がんの予後は女性乳がんと比べて大きな差はありません。詳しくは関連情報をご覧ください。

3.症状

乳がんの主な症状は、乳房のしこりです。自分で乳房を触ることで気付く場合もあります。ほかには、乳房にくぼみができる、乳頭や乳輪がただれる、左右の乳房の形が非対称になる、乳頭から分泌物が出るなどがあります。

乳房のしこりは、乳腺症など、乳がん以外の原因によって発生することもあります。気になる症状がある場合は、早めに乳腺科、乳腺外科などで乳腺専門医の診察を受け、早期発見につなげましょう。

4.関連する疾患

1)乳腺症

乳腺症は、30〜40歳代の女性に多くみられる乳腺の良性の変化の総称で、基本的に治療は必要ありません。また、乳腺症ががんの原因になることはありません。主な症状はしこりや痛みで、月経前に増大し月経後に縮小します。

2)線維腺腫

線維腺腫は、10歳代後半~40歳代の女性に多く見られる代表的な良性腫瘍で、触ると、ころころと動きます。閉経後は徐々に小さくなることが多いため特別な治療は必要ありませんが、しこりが急速に大きくなる場合には摘出することもあります。

3)葉状腫瘍

葉状腫瘍は、乳房にできる腫瘍の1つです。腫瘍の性質から良性、悪性、良性と悪性の中間の3つに分かれます。

| 2023年07月05日 | 「乳癌診療ガイドライン①治療編2022年版」「乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編2022年版」より、内容を更新しました。 |

| 2021年10月14日 | 「5.関連する疾患」を更新しました。また、「関連情報として「国立がん研究センター希少がんセンター 男性乳がん」「国立がん研究センター希少がんセンター 特殊型乳がん」「国立がん研究センター希少がんセンター 乳腺悪性葉状腫瘍」へのリンクを掲載しました。 |

| 2020年07月09日 | 「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(1)治療編2018年版」「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(2)疫学・診断編2018年版」「日本乳癌学会編 臨床・病理 乳癌取扱い規約 第18版(2018年)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2019年06月10日 | 関連情報として「日本乳癌学会 患者さんのための乳癌診療ガイドライン」へのリンクを掲載しました。 |

| 2018年06月13日 | 「5.発生要因」「6.予防と検診 1)予防」を更新しました。 |

| 2017年05月11日 | 「5.疫学・統計 1)乳がんの統計」に男性乳がんの記載を追加しました。 |

| 2016年09月02日 | 「5.疫学・統計 2)乳がんの発生要因」を更新しました。 |

| 2015年11月04日 | 「3.症状 1)乳房のしこり」に葉状腫瘍の記載を追加しました。 |

| 2015年08月25日 | 「5.疫学・統計」の罹患データを2011年で更新しました。 |

| 2015年03月23日 | タブ形式への移行と、「臨床・病理 乳癌取扱い規約2012年(第17版)」「科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン(1)治療編(2)疫学・診断編2013年版」より、内容の更新をしました。 |

| 2011年07月15日 | 内容を更新しました。 |

| 1997年10月01日 | 掲載しました。 |

乳がん 検査

乳がんの検査では、最初に、目で見て確認する視診と、触って確認する触診、マンモグラフィ、超音波(エコー)検査を行います。乳がんの可能性がある場合には、病変の細胞や組織を顕微鏡で調べて診断を確定します。

がんの広がり方や転移を調べるためには、MRI検査、CT検査、骨シンチグラフィ、PET検査などの画像検査を行います。

1.視診・触診

視診では、乳房のくぼみやただれの有無、乳房の形の左右の差、乳頭からの分泌物の有無を、目で見て観察します。触診では、指で乳房からわきの下を触って、しこりの有無を確認します。しこりがある場合は、大きさ、硬さ、動き方などを確認します。

2.マンモグラフィ

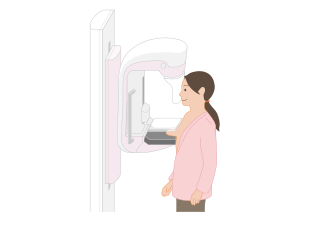

マンモグラフィは、病変の位置や広がりを調べるために行う乳房専用のX線検査です。乳腺の重なりを少なくするために、2枚の板の間に乳房を挟んで圧迫し、薄く伸ばして撮影します(図3)。

視診・触診で発見しにくい小さな病変や、超音波検査では発見しにくい微細な石灰化(乳腺の組織内に微細なカルシウムが沈着したもので、乳がんでみられることがあるもの)を見つけることができます。なお、マンモグラフィの画像では、病変や石灰化だけでなく乳腺も白く写ります。そのため、高濃度乳房(乳腺の密度が高く、マンモグラフィで白く見える部分が多い状態)では、病変があっても見つかりにくいことがあります。

3.超音波(エコー)検査

超音波検査は、乳房内の病変の有無、しこりの性状や大きさ、わきの下など周囲のリンパ節への転移の有無を調べるために行われる検査です。超音波を発生する超音波プローブ(探触子)を乳房の表面にあてて、超音波の反射の様子を画像で確認します(図4)。

超音波検査では、乳腺は白く、乳がんの多くは黒く写るため、マンモグラフィで高濃度乳房とされる場合では、超音波検査のほうが乳がんの発見に役立つことがあります。また、放射線による被ばくがないため、妊娠中でも検査が可能です。

4.病理検査(細胞診・組織診)

病理検査は、病変の一部を採取して顕微鏡で調べ、がんの有無などを診断する検査です。病理検査には、細胞診と組織診があります。

1)細胞診

細胞診は、超音波などの画像を見ながら病変に細い針を刺し、注射器で吸い取った細胞を顕微鏡で調べる検査です。この検査方法を、穿刺吸引細胞診といいます。多くの場合、局所麻酔の必要はありません。乳頭からの分泌物がある場合は、分泌物に含まれる細胞を調べて診断することもあります。

2)組織診

組織診は、マンモグラフィや超音波検査で確認しながら病変の一部を採取し、顕微鏡で調べ、確定診断を行う検査です。組織診では通常、局所麻酔をして注射針より少し太い針を使って組織を取る「針生検」が行われます。手術で組織を取る「外科的生検」が行われる場合もあります。

「針生検」には、ばねの力を利用して組織を採取する「コア針生検(コアニードル生検)」と、吸引力も利用して組織を採取する「吸引式乳房組織生検」があります。がん細胞が含まれている場合には、がんの性質を調べ、最適な治療法を選択します。

手術中に行うことのある、センチネルリンパ節生検については関連情報をご覧ください。

5.MRI検査・CT検査・骨シンチグラフィ・PET検査

手術や放射線治療などを検討するときに行う検査です。病変の広がりや転移の有無を調べるために行います。

MRI検査は磁気を使った検査で、マンモグラフィや超音波検査では分からない小さな病変や広がりを、手術前に確認します。CT検査はX線を使った検査で、主に遠隔転移(骨や肺などの別の臓器に転移すること)の有無を調べます(図5)。

その他の画像検査として、骨シンチグラフィ、PET検査があります。

骨シンチグラフィは、骨に集まる性質をもつ弱い放射線を出す薬を注射して撮影する検査です。がんが骨に転移しているかどうかを調べるために行うことがあります。

PET検査は、ほかの臓器への転移などを確認するために行われる検査です。放射性フッ素を付加したブドウ糖(FDG)を注射し、がん細胞に取り込まれるブドウ糖の分布を画像にします。MRI検査やCT検査などの検査では診断がはっきりしない場合に使用されることがあります。

6.腫瘍マーカー検査

腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や、診断後の経過や治療の効果をみることを目的に行います。腫瘍マーカーとは、がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質です。がん細胞やがん細胞に反応した細胞によって作られます。しかし、腫瘍マーカーの値の変化だけでは、がんの有無やがんが進行しているかどうかは確定できません。また、がんがあっても腫瘍マーカーの値が高くならないこともあります。

乳がんでは、現在のところ、診断に使用できるような、特定の腫瘍マーカーはありません。一方で、再発や転移した場合には、治療の効果をみる参考情報として、CEAやCA15-3などの腫瘍マーカーを調べることがあります。

| 2023年07月05日 | 「乳癌診療ガイドライン①治療編2022年版」「乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編2022年版」より、内容を更新しました。 |

| 2020年07月09日 | 「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(1)治療編2018年版」「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(2)疫学・診断編2018年版」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2019年06月10日 | 関連情報として「日本乳癌学会 患者さんのための乳癌診療ガイドライン」へのリンクを掲載しました。 |

| 2015年03月23日 | タブ形式への移行と、「臨床・病理 乳癌取扱い規約2012年(第17版)」「科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン(1)治療編(2)疫学・診断編2013年版」より、内容の更新をしました。 |

| 2011年07月15日 | 内容を更新しました。 |

| 1997年10月01日 | 掲載しました。 |

乳がん 治療

乳がんの治療には、手術(外科治療)、放射線治療、薬物療法があります。また、診断されたときから、がんに伴う心と体のつらさなどを和らげるための緩和ケア/支持療法を受けることができます。

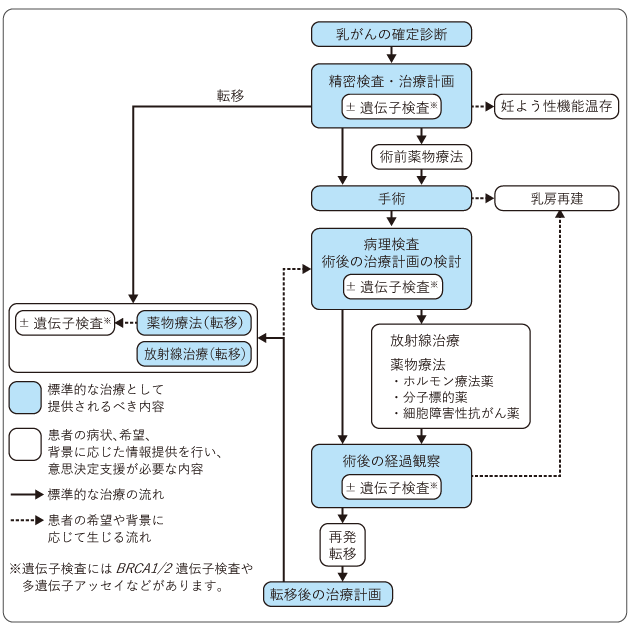

乳がんは、手術によってがんを取りきることが基本となります。手術後の病理診断によって、術後の治療計画を検討します。がんの状態によっては、術前薬物療法(手術の前に行う薬物療法)を行うこともあります。図6は乳がんの治療の大まかな流れです。

※がんのステージ(がんの進行の程度。病期ともいう)による治療の選択については、「1.ステージと治療の選択 3)治療の選択」の図7をご参照ください。

1.ステージと治療の選択

治療は、がんの進行の程度を示すステージ(病期)やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。

1)ステージ(病期)

がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。なお、ステージのことを進行度ということもあります。

乳がんでは早期から進行するにつれて0期〜Ⅳ期まであります。乳がんのステージは、がんが乳房の中でどこまで広がっているか、リンパ節転移があるか、遠隔転移(骨や肺など別の臓器に転移すること)があるかなどによって決まります(表1)。

| がんの大きさ | リンパ節転移 | 遠隔転移 | |

|---|---|---|---|

| 0期 | 非浸潤がん | なし | なし |

| Ⅰ期 | 2cm以下 | なし | |

| ⅡA期 | 2cm以下 | 腋窩リンパ節に転移し、 そのリンパ節は固定されておらず動く |

|

| 2cm~5cm以下 | なし | ||

| ⅡB期 | 2cm~5cm以下 | 腋窩リンパ節に転移し、 そのリンパ節は固定されておらず動く |

|

| 5cm~ | なし | ||

| ⅢA期 | 5cm以下 | 腋窩リンパ節に転移し、 そのリンパ節は固定されて動かないか、 リンパ節が互いに癒着している または、腋窩リンパ節に転移はないが内胸リンパ節に転移がある |

|

| 5cm~ | 腋窩リンパ節か内胸リンパ節に転移がある | ||

| ⅢB期 | がんの大きさやリンパ節転移の有無に関わらず、がんが胸壁に固定されている または、がんが皮膚に出たり皮膚が崩れたり、むくんでいる しこりがない炎症性乳がんもこの病期から含まれる |

||

| ⅢC期 | がんの大きさに関わらず、腋窩リンパ節と内胸リンパ節の両方に転移がある または、鎖骨の上もしくは下のリンパ節に転移がある |

||

| Ⅳ期 | がんの大きさやリンパ節転移の有無に関わらず、 骨、肝臓、肺、脳など他の臓器への遠隔転移がある |

あり | |

2)がんの性質

(1)組織型

乳がんの組織型は主に非浸潤がんと浸潤がんに分けられます。乳がんの性質は、組織型によって異なります。組織型とは、がんの種類のことで、顕微鏡下でのがん組織の見え方によって分類されます。

非浸潤がんは、がん細胞が乳管内または小葉内にとどまっているがんです。適切な治療を行えば、転移することはなく、再発はわずかです。

浸潤がんは、乳管や小葉を超えて周囲に広がっているがんです。浸潤がんの中で最も多いのは浸潤性乳管がんで、その他に特殊型乳がん(浸潤性小葉がん、粘液がんなど)があります。

(2)病理学的グレード分類

病理学的グレード分類とは、顕微鏡で見たときのがん細胞の異型度(「顔つき」の悪さ)を、グレード1~3の3段階に分けたものです。病理学的グレード分類には、核グレード分類と組織学的グレード分類がありますが、どちらもグレードが高くなる(悪くなる)ほど、転移や再発の可能性が高くなります。

(3)サブタイプ分類

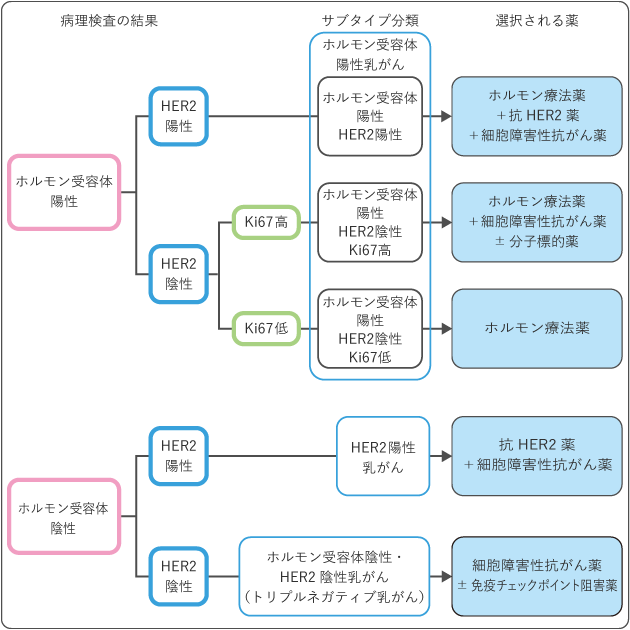

サブタイプ分類は、薬物療法を行う際にどの薬が適しているかを選ぶ上で参考にするための分類です。

本来、サブタイプ分類は遺伝子検査の結果によって決まりますが、通常は遺伝子検査よりも簡易にできる病理検査で代用し、がん細胞の中にあるタンパク質を調べることで、便宜的な分類を行っています。

調べるタンパク質は、ホルモン受容体、HER2、Ki67で、検査の内容は以下の通りです。

- ホルモン受容体検査:ホルモン受容体は、女性ホルモンと結合するタンパク質(受容体)で、がんの増殖に関連します。エストロゲン受容体とプロゲステロン受容体の有無を調べ、どちらかの受容体があれば、ホルモン受容体陽性と判定します。

- HER2検査:HER2タンパクはがん細胞の増殖を促すタンパク質です。HER2を過剰に作っているがん細胞がどの程度あるかを調べ、一定以上の場合に陽性と判定します。なお、HER2検査で十分な判断がつかない場合には、HER2遺伝子の数の増加を調べる検査を行うこともあります。

- Ki67検査:Ki67は細胞の増殖能力の指標となるタンパク質です。Ki67検査では、Ki67が作られているがん細胞がどの程度あるのかを調べます。評価方法については研究中で、明確な基準値(その値以上で特に悪いという境界値)はなく、値が高いほど、転移や再発の可能性が高くなります。

サブタイプ分類と薬物療法については、「乳がん 治療 4.薬物療法」をご覧ください。

(4)遺伝子変異

乳がんでは、BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子に変異がある場合に、対応する薬物療法を検討したり、予防的に乳房を切除することを検討したりします。詳しくは関連情報の「乳がん 予防・検診 2.予防とがん検診」をご覧ください。

3)治療の選択

治療は、がんの進行の程度や組織型、病理学的グレード分類、サブタイプ分類に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

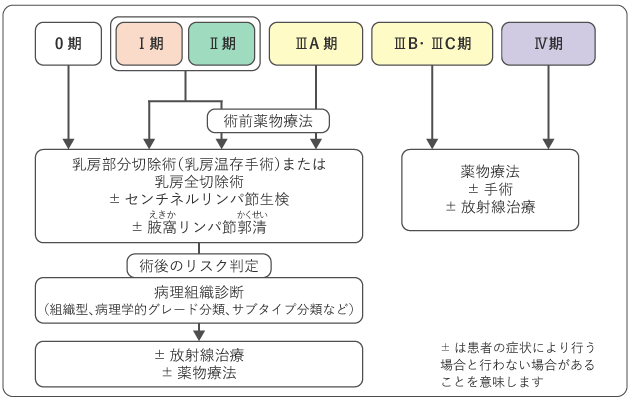

図7は、乳がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたって分からないことは、まず担当医に確認することが大切です。治療を選ぶにあたっての悩みや困りごとは、がん相談支援センターで相談することもできます。

(1)0期(ステージ0)

乳管や小葉内のがんの広がりに合わせて乳房部分切除術(乳房温存手術)または乳房全切除術を行い、必要に応じてセンチネルリンパ節生検を行います。乳房部分切除術の場合は、手術後に放射線治療を行います。ホルモン受容体陽性の乳がんで乳房部分切除術を行う場合は、術後にホルモン療法薬を用いた薬物療法を行うことがあります。

(2)Ⅰ~ⅢA期(ステージ1~ステージ3A)

乳房部分切除術または乳房全切除術を行います。がんが小さい場合には、乳房部分切除術が可能です。乳房部分切除後には放射線治療を行います。また、必要に応じて手術前、手術後に薬物療法を行うことがあります。がんが大きかったり広がったりしている場合は、乳房全切除術を行います。

手術後には、放射線治療や薬物療法を行うことがあります。なお、手術前に薬物療法を行い、がんが小さくなれば、乳房部分切除術ができる場合もあります。乳房部分切除術、乳房全切除術のどちらの場合でも、腋窩リンパ節への転移があるときには、リンパ節郭清(リンパ節の切除)を行います。

(3)ⅢB~Ⅳ期(ステージ3B~ステージ4)

がん細胞の性質(ホルモン受容体の有無、HER2の状況など)や、体の状態、本人の希望などをもとに、主に薬物療法を行います。ⅢB、ⅢC期では薬物療法の効果に応じて手術や放射線治療を追加する場合があります。Ⅳ期では、薬物療法に加えて、転移したがんによって生じる特有の症状を和らげる治療も行います。症状の緩和に効果が見込まれる場合には手術や放射線治療を追加します。なお、他の臓器に遠隔転移した場合も、がん細胞は乳がん由来であるため、乳がんとして治療します。

妊娠や出産について

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性を温存すること(妊娠するための力を保つこと)が可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

2.手術(外科治療)

乳がんの治療は、遠隔転移していることが明らかな場合を除き、手術によってがんを切除することが中心です。主な手術には、「乳房部分切除術(乳房温存手術)」と「乳房全切除術」があります。手術前にBRCA遺伝子に変異があることが分かっている場合、手術の選択肢が変わることがあります。

1)手術の種類

(1)乳房部分切除術(乳房温存手術)

乳房部分切除術は、乳房の一部を切除する手術方法で、がんから1~2cm離れた周囲を含めて切除します。がんを確実に切除し、美容的にも満足できる乳房を残すことを目的に行います。通常、手術後に放射線照射を行い、残された乳房(温存乳房)の中での再発を防ぎます。がんが大きい場合は、術前薬物療法によってがんを小さくしてから手術を行うことがあります。

また、切除した組織の断端(切り口)のがん細胞の有無を顕微鏡で調べて、確実にがんが切除できていることを確認します。がんが切除できていることを確認できた場合には、放射線治療(温存乳房照射)を行います。これにより残された乳房の中での再発の可能性は少なくなり、乳房全切除術を行った場合と治療の効果に差はありません。

断端にがんがあった場合(断端陽性の場合)は、追加切除や放射線治療を行うことがあります。がんの残存が少ない場合は追加切除で乳房を温存できることもありますが、がんの残存が多い場合は乳房全切除に切り替えることがあります。

乳房部分切除術を行うかどうかは、がんの大きさや位置、乳房の大きさなどのさまざまな条件や、本人の希望などを考慮した上で決定します。手術を担当する医師とよく相談することが重要です。

(2)乳房全切除術

乳房全切除術は、乳房をすべて切除する手術方法です。乳がんが広範囲に広がっている場合や、乳房内の離れた場所に複数のがんがある場合に行います。

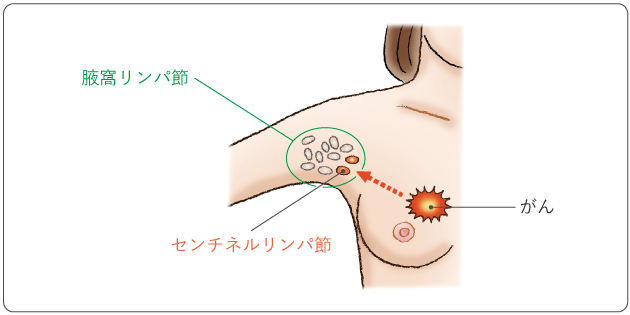

(3)腋窩リンパ節郭清

腋窩リンパ節とは、わきの下のリンパ節のことです(図8)。手術前の触診や画像診断、手術中のセンチネルリンパ節生検などで腋窩リンパ節にがんが転移していると診断された場合は、腋窩リンパ節郭清(リンパ節を切除する手術)を行います。切除する範囲やリンパ節の数は、転移の範囲によって決まります。

なお、リンパ節郭清は、リンパ浮腫(腕や手にリンパ液がたまってむくんだ状態)が起こるなど体への負担が大きい手術です。そのため、センチネルリンパ節生検の結果、腋窩リンパ節への転移がない、あるいは転移があってもわずかなときは、腋窩リンパ節郭清を行いません。このような場合、リンパ節郭清を行わなくても再発の有無などには影響しないことが分かっています。

センチネルリンパ節生検

センチネルリンパ節とは、がん細胞が乳房内からリンパ管に入り込み、リンパ液の流れに乗って転移するときに、最初にたどりつくリンパ節のことです(図8)。触診や画像診断などで腋窩リンパ節への転移がないと判断された場合や、転移の有無がはっきり分からなかった場合は、手術の途中でセンチネルリンパ節の一部を採取して調べます。これをセンチネルリンパ節生検といいます。

(4)乳房の再建

乳房切除手術後に、乳房の再建手術を行うことがあります。乳房の再建とは、自家組織(自分のおなかや背中などから採取した組織)やシリコンなどの人工物を用いて、新たに乳房をつくることです。再建の時期によって、乳がんの手術と同時に行う一次再建と、数カ月から数年後に行う二次再建とがあります。

ごくまれですが、自家組織による再建では移植した組織の壊死、人工物による再建では人工物の感染や乳房インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫(BIA-ALCL)などの合併症を発症することがあります。再建を受けるかどうかについては、担当医とよく話し合い、理解した上で決めましょう。

手術の傷あとが怖い、見るのがつらいときには

手術の傷あとを見るのが怖いと思う人は少なくありません。最初は直視できずに、しばらくつらい思いを抱く人もいます。傷の色や形は、手術後少しずつ回復し、周りの皮膚になじんでいきます。それに伴い、傷あとを徐々に受け入れられることが多いようです。看護師や担当医に相談することで、あなたの気持ちや治療後の状態に応じた助言を受けられるでしょう。

手術後の下着の選び方について

手術後はどのような下着をつけたらよいのか、今までの下着をつけることはできないのか疑問に思う人は多いかもしれません。下着の選び方については、関連情報をご確認ください。

2)手術後の注意点

乳がんの手術後に起こることがある症状として、腕や肩を動かしにくい、リンパ浮腫などがあります。担当医に相談の上、リハビリテーションなど日常生活に工夫を取り入れましょう。詳細は、関連情報「乳がん 治療 6.リハビリテーション」や、「乳がん 療養 2.日常生活を送る上で 1)手術(外科治療)後の日常生活」をご覧ください。

3.放射線治療

放射線治療は、がんに高エネルギーのX線を照射することで、がん細胞を死滅させたり小さくしたりする治療法です。

乳房部分切除術の後には、原則として残った乳房の組織に対して照射します。乳房全切除術を行った場合でも、リンパ節への転移があれば、手術した胸の範囲全体と鎖骨の上の部分に対して照射することがあります。1日1回、週5回で約4〜6週間かけて照射するのが一般的です。

放射線治療の副作用

治療中や治療後すぐの副作用として、放射線があたったところの皮膚が日焼けのように赤くなり、かゆくなったりひりひりしたりすることがあります。さらに、皮膚表面がむけたり、水ぶくれのようになったりすることもありますが、治療が終了すれば2週間ほどで徐々に回復します。

乳房部分切除術後の放射線治療では、照射後に乳房が腫れてやや硬くなることや、数カ月後には乳房が少し縮んで小さくなることがあります。また、乳房に放射線をあてることによって乳汁をつくる機能は失われますが、放射線をあてていないほうの乳房の機能は維持されます。

なお、照射された放射線が肺にあたることによって、肺炎が起こることがあります。咳や発熱などの症状で近隣の医療機関にかかる場合は、放射線治療を受けたことを伝えましょう。

また、鎖骨の上の部分に照射すると食道の一部にも放射線があたることがあります。その場合は、一時的にのどの違和感や飲み込むときの痛みを感じることがあるため、アルコールや香辛料など刺激の強いもの、過度に熱い食べ物は避けましょう。

4.薬物療法

薬物療法には、「再発の危険性を下げる(術前薬物療法・術後薬物療法)」、「手術前にがんを小さくする(術前薬物療法)」、「手術が困難な進行がんや再発に対して延命効果を得ることや症状を緩和する」などの目的があり、ステージ(病期)、再発のリスクなどに応じて行われます。また、術後薬物療法でより適切な薬物を選択するために、術前薬物療法で薬物の効き方を確認することがあります。

1)薬物療法で使われる薬について

乳がんに対する薬物療法で使われる薬には、主にホルモン療法薬、分子標的薬、細胞障害性抗がん薬、免疫チェックポイント阻害薬があります。

どの薬を使用するかは、主にサブタイプ分類によって決まります。サブタイプ分類と薬物療法に関する詳しい情報は、次項「2)乳がんの性質(サブタイプ分類)による薬の選択」をご覧ください。

(1)ホルモン療法薬

ホルモン療法薬は、ホルモンの分泌や働きを阻害し、ホルモンを利用して増殖するタイプのがんを攻撃する薬です。ホルモン受容体が陽性の乳がんであれば効果が期待できます。

種類としては、体内のエストロゲン(女性ホルモン)の量を減らすホルモン療法薬として、LH-RHアゴニスト製剤とアロマターゼ阻害薬があります。がん細胞がエストロゲンを取り込むのを妨げるホルモン療法薬として抗エストロゲン薬があります。

また、閉経前と閉経後では、体内でエストロゲンが作られる経路が異なるので、それに合った薬を使います。閉経前では、LH-RHアゴニスト製剤や抗エストロゲン薬を、閉経後では、アロマターゼ阻害薬もしくは抗エストロゲン薬を使います。

(2)分子標的薬

分子標的薬は、がんの増殖に関わるタンパク質や、栄養を運ぶ血管、がんを攻撃する免疫に関わるタンパク質などを標的にしてがんを攻撃する薬です。一部の乳がんでは、HER2が乳がんの細胞の増殖に関連しています。そのため、病理検査でHER2陽性であれば、HER2を標的とする分子標的薬(以下、抗HER2薬とします)を使って治療します。

乳がんの治療に使われる分子標的薬は、多くの場合、他の薬剤と組み合わせて使います。

また、乳がんの一部は遺伝性で、BRCA1、BRCA2などの原因遺伝子が知られています。HER2陰性で、BRCA1またはBRCA2遺伝子変異があり、手術後再発のリスクが高いとされる場合や手術ができない場合、再発したがんである場合には、分子標的薬を使うことがあります。

(3)細胞障害性抗がん薬

細胞障害性抗がん薬は、細胞の増殖の仕組みに着目して、その仕組みの一部を邪魔することでがん細胞を攻撃する薬です。がん以外の正常に増殖している細胞も影響を受けます。

サブタイプ分類がトリプルネガティブ乳がんである場合に、細胞障害性抗がん薬を使います。その他の場合でも、がんの大きさや転移の状況、がんの増殖の要因などから判断して、他の薬や放射線治療とともに使うことがあります。

(4)免疫チェックポイント阻害薬

免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ(がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ)薬です。トリプルネガティブ乳がんの場合に使用することがあります。免疫チェックポイント阻害薬を分子標的薬の1つとして分類することもあります。

薬物療法の副作用

ホルモン療法薬の副作用として、ホットフラッシュ(ほてり)が起こることがあります。ホルモン療法開始後、数カ月を過ぎると次第に軽減するため、しばらく経過をみるのがよいでしょう。その他の副作用として、性器出血などの生殖器の症状、骨密度低下などの骨の症状、関節痛などが出ることがあります。また、気分が落ち込む、イライラするなどの症状が出ることもあります。

分子標的薬は、薬によって異なりますが、悪寒、下痢、発疹などの副作用があります。

細胞障害性抗がん薬は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えます。副作用には、血液細胞の数や、肝機能、腎機能など検査で分かるものと、口内炎や吐き気、脱毛、下痢など自分で分かるものがあります。

副作用の有無や程度は人によりさまざまです。最近は副作用を予防する薬も開発され、特に吐き気や嘔吐に対しては以前と比べて予防できるようになってきました。副作用について不安なときや困っているときは、担当の医師や薬剤師・看護師に相談しましょう。

2)乳がんの性質(サブタイプ分類)による薬の選択

乳がんの分類には、組織型や病理学的グレード分類に加え、がん細胞の特徴によるサブタイプ分類があります。サブタイプ分類は、薬物療法を行う際にどの薬が適しているかを選ぶ上で参考にするための分類です(図9)。代表的なものは以下の通りですが、実際の治療ではさまざまな情報を考慮して、薬物が選択されます。

(1)ホルモン受容体陽性乳がん

ホルモン受容体陽性の乳がんは女性ホルモンにより増殖する性質をもつため、ホルモン療法薬の効果が期待できます。

HER2が陰性の乳がんで、がん細胞が増えるスピードが速い(Ki67が高値)という特徴をもつ場合には、ホルモン療法薬に加え細胞障害性抗がん薬も使います。分子標的薬を併用することもあります。がん細胞が増えるスピードが遅い(Ki67が低値)という特徴をもつ場合には、ホルモン療法薬が治療の第一選択になります。

ホルモン受容体が陽性でHER2が陰性の乳がんの場合、細胞障害性抗がん薬を使うかどうかを決めるために、多遺伝子アッセイという複数の遺伝子を調べる検査を行うことがあります。

なお、女性ホルモンにより増殖する性質をもつ乳がんのことを、ルミナル乳がんと呼ぶ場合があります。

(2)HER2陽性乳がん

HER2陽性の乳がんには、抗HER2薬による治療を行います。原則として、細胞障害性抗がん薬と組み合わせて使います。

(3)ホルモン受容体陰性・HER2陰性乳がん(トリプルネガティブ乳がん)

トリプルネガティブは、3つの陰性(エストロゲン受容体陰性、プロゲステロン受容体陰性、HER2陰性)を意味します。トリプルネガティブ乳がんは、女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)によって増殖する性質をもたず、かつ、がん細胞の増殖に関わるHER2を作らないという特徴があります。細胞障害性抗がん薬によって治療します。

免疫チェックポイント阻害薬を使用することもあります。

3)薬物療法を行うタイミングについて

手術を行う場合の薬物療法は、がんの種類や状態によって手術前もしくは手術後、または術前術後に行います。

術前薬物療法の主な目的は、手術前にがんを小さくすることです。がんが大きくて乳房部分切除術を行えない場合に、薬物療法によってがんを小さくできれば乳房部分切除術ができる可能性があります。また、術前薬物療法の治療効果に応じて、手術後に同じ薬物を用いたり、薬物の種類を変更したりする場合があります。

一方、術後薬物療法は、検査では分からないほどの小さな転移(微小転移)や再発を抑え、完全にがんをなくすことを目的としています。

細胞障害性抗がん薬や分子標的薬による薬物療法は、術前に行っても術後に行っても、乳がんの再発率や生存率は同じであるといわれています。一方、ホルモン療法薬の術前と術後の使用における再発率や生存率の違いは明らかになっていません。

5.緩和ケア/支持療法

がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験するといわれています。

緩和ケア/支持療法は、がんに伴う心と体、社会的なつらさを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。

決して終末期だけのものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。本人にしか分からないつらさについても、積極的に医療者へ伝えましょう。

6.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われます。

一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示の下、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師に確認しましょう。

乳がんの手術後や薬物療法・放射線治療中のリハビリテーションとしては、以下のようなものが勧められています。

1)手術後の腕や肩のリハビリテーション

術後早期~1週間くらいから、手術をした側の手や腕、肩関節が動く範囲や、傷のひきつれ感・痛みを確認し、状態に合わせた運動を開始するのがよいといわれています。詳しい時期は医師に相談しましょう。退院までの期間が短いことも多いため、家でひとりでもできるトレーニングの指導を受けるとよいでしょう。

2)リンパ浮腫予防のための運動

手術で腋窩リンパ節郭清を行った場合や、放射線治療を行った場合は、リンパ浮腫が起こりやすくなります。リンパ浮腫の予防のためには、スキンケアや適度な運動を行うことがよいとされています。次にあげる運動方法は一例です。実施する場合は必ず医師に確認しましょう。

術後1カ月間は激しい運動を控え、ウォーキング程度の軽い運動を行いましょう。また、肩関節や肘関節を動かしてリンパ液の流れを促進する運動を行いましょう。すでにリンパ浮腫と診断されている方は、弾性包帯や弾性着衣などを着用し、圧迫しながら肩関節や肘関節を動かします。バンザイをする、肘の曲げ伸ばしをする、手でグーとパーを繰り返すなどの運動を、ゆっくりとした動作で行いましょう。

7.転移した臓器の治療

乳がんは、骨や肝臓、肺、脳などに転移しやすいがんです。がんができた場所から離れた臓器に転移がある場合には薬物療法を行うのが原則ですが、痛みなどの症状がある、全身状態に影響する恐れがあるなどの場合には、転移した臓器への治療を併せて行うことがあります。

骨転移の治療

強い痛みがある場合には、鎮痛薬による治療や放射線治療を行います。骨折の恐れがある場合には、転移した箇所に応じた整形外科的な手術で骨折を予防することがあります。また、乳がんの薬物療法に加えて、痛みや骨折のリスクを減らす目的で薬が使われることがあります。

肝転移や肺転移の治療

基本的には薬物療法を行います。乳がんの転移か、新たに肝臓や肺にがんができたのか区別がつかない場合などは、診断のために肺の病巣を切除したり、肝臓の病巣の生検をしたりすることがあります。

脳転移の治療

脳に転移したがんを小さくすることや、痛みを和らげることを目的として、主に放射線治療が行われます。転移したがんが1つで手術しやすい場所であれば、手術で取り除くこともあります。また、症状を改善するために、ステロイドなどの薬を使うこともあります。

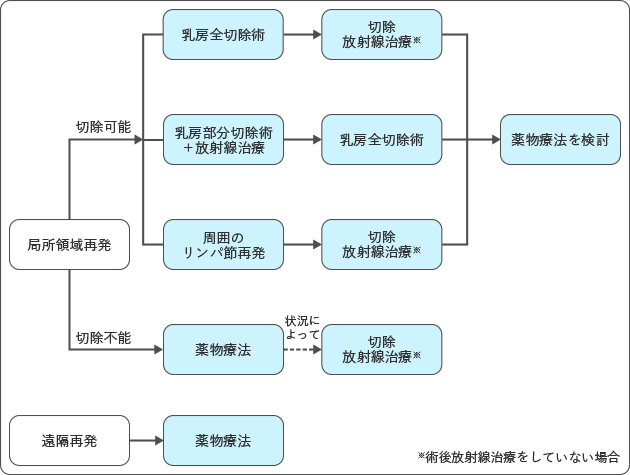

8.再発した場合の治療

再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。

乳がんの再発には、手術を受けた側の乳房やその周囲の皮膚、リンパ節に発生する局所領域再発と、骨や肝臓などへの遠隔転移によって起きる遠隔再発があります(図10)。

局所領域再発のみで遠隔再発がない場合は、治癒を目指して手術でがんを切除します。乳房全切除後の胸の皮膚に再発した場合は、以前同じ場所に放射線治療を行っていなければ手術後に放射線治療を行います。乳房部分切除術を行った温存乳房内で再発した場合は、通常、乳房全切除術を行います。手術した乳房側の周囲のリンパ節に再発した場合も、以前同じ場所に放射線治療を行っていなければ手術後に放射線治療を行います。いずれの手術でも、手術後に薬物療法を行うことがあります。

局所領域再発であっても、がんを切除するのが難しい場合は薬物療法を行い、切除可能になった場合は切除を検討します。放射線治療を行うこともあります。

乳房から離れた別の臓器などに転移として再発する遠隔再発では、薬物療法を行います。ホルモン受容体陽性の場合は、まずホルモン療法薬で治療します。分子標的薬を併用する場合もあります。HER2陽性の人は抗HER2薬と、細胞障害性抗がん薬を使います。それ以外の人や、ホルモン療法薬が効かなくなった場合は、細胞障害性抗がん薬による治療を行います。トリプルネガティブ乳がんの場合は免疫チェックポイント阻害薬を使うこともあります。

乳がんの治療で使う薬の種類は多いため、1つの治療法を行って効果があり副作用の問題がなければそれを続け、効果がなくなってきたら別の治療法に変更します。

| 2025年06月19日 | 「4.薬物療法」を一部更新しました。 |

| 2024年10月22日 | 「4.薬物療法」を一部修正しました。 |

| 2023年07月05日 | 「乳癌診療ガイドライン①治療編2022年版」「乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編2022年版」より、内容を更新しました。 |

| 2023年01月17日 | 「2.手術(外科治療) 1)手術の種類、2)手術の合併症」の一部を修正しました。 |

| 2021年05月11日 | 「2.手術(外科治療) 1)手術の種類 (1)乳房部分切除術(乳房温存手術)」の一部を修正しました。 |

| 2020年07月29日 | 「4.薬物療法 2)サブタイプ分類と薬物療法、3)乳がんの性質による薬の選択」の一部および「図9 乳がんの性質による薬の選択」を変更しました。 |

| 2020年07月09日 | 「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(1)治療編2018年版」「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(2)疫学・診断編2018年版」「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン2018年版(追補2019)」「日本乳癌学会編 臨床・病理 乳癌取扱い規約 第18版(2018年)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2019年06月10日 | 関連情報として「日本乳癌学会 患者さんのための乳癌診療ガイドライン」へのリンクを掲載しました。 |

| 2017年07月19日 | 1.手術(外科治療)に関連情報「乳がん 手術リハビリテーションクリニカルパス」を掲載しました。 |

| 2015年03月23日 | タブ形式への移行と、「臨床・病理 乳癌取扱い規約2012年(第17版)」「科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン(1)治療編(2)疫学・診断編2013年版」より、内容の更新をしました。 |

| 2011年07月15日 | 内容を更新しました。 |

| 1997年10月01日 | 掲載しました。 |

乳がん 療養

1.経過観察

治療後は、定期的に診察を受け、必要があれば検査をします。検査を受ける頻度は、がんの進行度や治療法によって異なります。

問診や視触診は、初期治療終了後の3年間は3〜6カ月ごと、4〜5年目は6〜12カ月ごと、5年目以降は年1回の頻度で行うことが勧められています。また、乳房部分切除後は、手術した乳房や反対側の乳房に対して、年に1回程度マンモグラフィを受けることが推奨されています。

必要に応じて、超音波検査、腫瘍マーカー検査なども行います。また、もともとの病気の状態や治療内容によって、MRI検査なども組み合わせて乳房の状態を確認することもあります。

症状がなく経過が順調なときは、それ以外の検査を受けるメリットは少ないとされています。これは、症状がない状態で再発を早期発見し早く治療を始めた場合と、何らかの自覚症状によって再発が発見されてから治療を始めた場合とを比較した研究で、生存期間に差はないということが複数報告されているからです。また、早期発見し早く治療を始めた場合には、薬物療法などの治療を受ける期間が長くなり、体への負担や経済的な負担が大きくなるという見方もあります。

検査は、患者ひとりひとりに最適な内容・頻度で行われるため、人によって異なります。検査について不安や疑問があるときには、担当医に聞いてみましょう。

2.日常生活を送る上で

規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙すること、飲酒をひかえること、バランスのよい食事をとること、適度に運動することなどを日常的に心がけることが大切です。

症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調をみながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。

乳がんは他のがんと比べて、比較的若い年齢で発症することが多いがんです。乳がんと診断されたときから治療が進む中で、仕事や家族のことなどさまざまな不安を抱え、それが生活に影響を与えることもあります。

不安や悩みへの対処として、医療者への相談はもちろんですが、患者会やピアサポート、がん相談支援センターを利用するのもよい方法です。

また、治療による副作用は、治療後も続いたり、治療後しばらく経過してあらわれたりすることがあります。気になることがあれば、担当医に相談しましょう。

1)手術(外科治療)後の日常生活

(1)腕や肩を動かしにくい

治療した側の腕があがりにくい、腕を回しにくい、腕がだるい、痛む、しびれる、わきの皮膚が突っ張るといった症状がみられることがあります。リンパ節や脂肪組織、皮膚、筋肉など、切除した範囲が広いとこれらの症状が起こりやすくなります。担当医に相談の上、腕や肩の運動を段階的に取り入れていくとよいでしょう。詳しくは、関連情報の「乳がん 治療 6.リハビリテーション」をご覧ください。

(2)リンパ浮腫

リンパ節郭清や、リンパ節に放射線治療を行った後に、腕や手がむくむことがあります。リンパ浮腫はいったん起きると治りづらいこともあるため、予防が大切です。医師の指導によって、日常生活の工夫を行いましょう。リンパ浮腫外来などの専門家がいる医療施設もありますので、担当医に相談した上で利用するのもよいでしょう。

(3)手術後の下着の選び方について

傷の治り具合や再建手術の有無、方法によって、下着の選び方は変わります。担当医や看護師から指示があるときはそれに従ってください。

手術直後は、傷が擦れたり締め付けられたりしないような、ゆったりとした下着をつけましょう。前開きタイプのもの、ノンワイヤーのものが便利です。傷に影響しなければ、以前使用していた下着をつけることもできます。また、乳房手術後専用の補整下着もあります。

乳房全切除術を受けた場合や、乳房部分切除術や乳房の再建をしても形が気になる場合、乳房の重みに左右差が生じて姿勢を保ちにくい場合は、パッドなどを入れて調整する方法もあります。

下着の選び方やパッドの調整に悩んだとき、補整下着の種類や購入場所について知りたいときは、看護師などの医療者やがん相談支援センターのがん専門相談員に相談することができます。患者会やピアサポートなどでは、同じ経験をした人の工夫や、実際のつけ心地について話を聞くことができるかもしれません。また、自治体によっては補整下着の購入に対して助成制度があります。患者会の情報や自治体の助成制度についても、がん相談支援センターで確認することができます。

(4)銭湯や温泉などでの入浴に不安がある場合は

入浴に不安がある場合は、貸し切りの浴場がある施設や洗い場が個別に分かれている施設、褐色や乳白色のお湯の施設を選ぶとよいでしょう。浴槽の外では、肩からタオルをかけたり、タオルでさりげなく胸元をおおったりしても不自然ではありません。

また、胸元をおおうための入浴専用肌着(入浴着)もあります。入浴着を着用してよいか、あらかじめ施設に問い合わせておくと安心です。入浴着の購入を検討する場合は、インターネットで検索したり、がん相談支援センターで聞いてみたりしましょう。

2)放射線治療後の日常生活

放射線が肺に照射されることによって起こる肺炎が、まれに長引くことがあります。咳や微熱が続いたり、息苦しさ、倦怠感、胸の痛みなどが残ったりする場合は医師に相談し、放射線治療を受けたことを伝えましょう。適切な治療を行うことで肺炎は治ります。肺炎が治ったあとも、放射線治療後の変化として肺に影が残ることがあります。

また、放射線があたった皮膚は、汗や皮脂の分泌が減ることで皮膚の温度が少し高くなります。かさかさしてかゆくなったりすることがあるため、保湿を心がけましょう。

3)薬物療法中の日常生活

支持療法が進歩したため、薬物療法の副作用を予防したり、症状を緩和したりできるようになりました。このため、通院で薬物療法を行うことが増えています。

通院での薬物療法は、仕事や家事、育児、介護など今までの日常生活を続けながら治療を受けることができますが、体調が悪くても、無理をしてしまうことがあります。日常生活を送っていたとしても、治療により万全の体調ではないことを忘れないようにしましょう。また、いつも医療者がそばにいるわけではないため、不安に感じることもあるかもしれません。予想される副作用やその時期、対処法について医師や看護師、薬剤師に事前に確認し、通院時には疑問点や不安点などを相談しながら治療を進めるとよいでしょう。

4)食生活や運動について

乳がんの再発の危険性を高める食品などはありません。しかし、肥満は再発のリスクを高めるといわれています。健康的な食生活と適度な運動を続け、肥満を避けるようにしましょう。

5)性生活・妊娠について

性生活によって、がんの進行に悪影響を与えることはありません。また、性交渉によってパートナーにがんがうつることもありません。しかし、がんやがんの治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。

薬物療法中やそのあとは、腟分泌物や精液に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使いましょう。また、薬は胎児に影響を及ぼすため、治療中や治療終了後一定期間は避妊しましょう。なお、経口避妊薬などの特殊なホルモン剤を飲むときは、担当医と相談してください。

特に乳がんの場合、手術を受けた部位やリンパ節を切除したわきの下の感覚が変化するため、パートナーに触れられた際に違和感や不快感を生じることがあります。また、細胞障害性抗がん薬やホルモン療法薬の影響で女性ホルモンの働きが抑えられ、腟の乾燥や粘膜の萎縮を生じ、性交痛を伴うことがあります。治療後の性生活は、心身の回復状態や、患者本人やパートナーの性生活への考え方が大きく影響します。お互いの状況や気持ちを話し合い、焦らずゆっくりと、お互いが満足できる方法を探しましょう。

治療終了後、一定期間を経過したあとは妊娠が可能です。薬物療法で使用する薬によっていつから妊娠できるかは異なるため、担当医に相談しましょう。また、妊娠中に再発してしまうと治療が難しくなることがあります。再発のリスクは人によりさまざまなので、リスクについても医師に確認しておくとよいでしょう。

性に関する悩みは周囲の人や医療者に相談しにくいかもしれません。そのようなときは、患者会やピアサポートで、同じ悩みをもつ人と情報交換したり、気持ちを共有するのもよいでしょう。関連情報「がんやがんの治療による性生活への影響」には、がんやがんの治療による性生活への影響や相談先などを掲載していますのでご覧ください。

6)仕事や社会復帰について

がんと診断されたことで、必ずしも仕事を辞める必要はありません。体調が落ち着いていれば、仕事をしながら治療を受けることもできます。勤務時間や業務の内容を調整できるかどうかを上司や同僚などに相談しましょう。

以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。

| 2025年03月28日 | 内容を確認し、一部更新しました。 |

| 2023年07月05日 | 「乳癌診療ガイドライン①治療編2022年版」「乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編2022年版」より、内容を更新しました。 |

| 2023年01月17日 | 「1.日常生活を送る上で」に「2)手術後の下着の選び方について」を掲載しました。 |

| 2020年07月09日 | 「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(1)治療編2018年版」「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン2018年版(追補2019)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2019年06月10日 | 関連情報として「日本乳癌学会 患者さんのための乳癌診療ガイドライン」へのリンクを掲載しました。 |

| 2017年07月19日 | 1.手術(外科治療)に関連情報「乳がん 手術リハビリテーションクリニカルパス」を掲載しました。 |

| 2015年03月23日 | タブ形式への移行と、「臨床・病理 乳癌取扱い規約2012年(第17版)」「科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン(1)治療編(2)疫学・診断編2013年版」より、内容の更新をしました。 |

| 2011年07月15日 | 内容を更新しました。 |

| 1997年10月01日 | 掲載しました。 |

乳がん 臨床試験

よりよい標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。

現在行われている標準治療は、より多くの人によりよい治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねでつくり上げられてきました。

乳がんの臨床試験を探す

国内で行われている乳がんの臨床試験が検索できます。

がんの臨床試験を探す チャットで検索

※入力ボックスに「乳がん」と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。

がんの臨床試験を探す カテゴリで検索 乳がん

※国内で行われている乳がんの臨床試験の一覧が出ます。

臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください

- 臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。

- がんの種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。

乳がん 患者数(がん統計)

1.患者数

年に日本全国で乳がんと診断されたのは例(人)です。

2.生存率

がんの治療成績を示す指標の1つとして、生存率があります。生存率とは、がんと診断されてからある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージ(%)で示します。がんの治療成績を表す指標としては、診断から5年後の数値である5年生存率がよく使われます。

なお、生存率には大きく2つの示し方があります。1つは「実測生存率」といい、死因に関係なくすべての死亡を計算に含めた生存率です。もう1つを「相対生存率」といい、がん以外の死因を除いて、がんのみによる死亡を計算した生存率です。

以下のページに、国立がん研究センターがん対策研究所がん登録センターが公表している院内がん登録から算出された乳がんの生存率を示します。

※データは平均的、かつ確率として推測されるものであるため、すべての人に当てはまる値ではありません。

乳がん 予防・検診

1.発生要因

乳がんの発生には、女性ホルモンのエストロゲンが深く関わっていることが知られています。エストロゲンを含む経口避妊薬の使用、閉経後の長期のホルモン補充療法は、乳がんを発生するリスクを高めることが分かっています。

また、体内のエストロゲンに関連する要因として、初経年齢が低い、閉経年齢が高い、出産経験がない、初産年齢が高い、授乳経験がないなどが、乳がんを発生するリスクを高めると考えられています。

そのほか、飲酒、閉経後の肥満、運動不足といった生活習慣や、糖尿病の既往なども乳がんを発生するリスクを高めると考えられています。

また、第一親等(自分の親または子)で乳がんになった血縁者がいる場合、乳がんのリスクが高いことが分かっています。乳がんを早期発見、早期治療するためにも、乳がん検診を欠かさず受けましょう。遺伝性乳がんの原因としては、BRCA1、BRCA2という遺伝子の変異が知られていますが、これらの変異があるからといって必ずしも発症するとは限りません。遺伝医学などの専門家のいる施設で、遺伝カウンセリングや遺伝子検査を行うことが勧められます。施設などの情報は、がん相談支援センターで確認することができます。

※危険因子については、がん情報サービスの発生要因の記載方針に従って、主なものを記載することを原則としています。記載方針については関連情報をご覧ください。

2.予防とがん検診

1)予防

日本人を対象とした研究では、がん全般の予防には禁煙すること、飲酒をひかえること、バランスのよい食事をとること、活発に身体を動かすこと、適正な体形を維持すること、感染を予防することが有効であることが分かっています。

中でも乳がんを予防するためには、飲酒を控え、閉経後の肥満を避けるために体重を管理し、適度な運動を行うことがよいと考えられています。

また、BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子に変異があることが分かった場合、遺伝医学の専門家のいる、遺伝カウンセリングの体制が整った施設において、リスク低減乳房切除術(乳がんのリスクを下げるために、がんを発症する前に乳房を切除する手術)を検討することがあります。加えて、これらの遺伝子は卵巣がん・卵管がんにも関連しているため、リスク低減卵管卵巣摘出術(卵巣がんのリスクを下げるために、がん を発症する前に両方の卵巣および卵管を切除する手術)についても検討することがあります。

なお、BRCA遺伝子に変異があるかどうかを調べるBRCA1/2遺伝子検査は、一定の条件を満たしていれば保険診療で受けることができます。条件については関連情報の「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)をご理解いただくために」をご覧ください。施設などの情報については、がん相談支援センターで確認することができます。

2)がん検診

がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることです。わが国では、厚生労働省の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(令和6年一部改正)」でがん検診の方法が定められています。

40歳以上の女性は2年に1回、乳がん検診を受けましょう。ほとんどの市区町村では、検診費用の多くを公費で負担しており、一部の自己負担で検診を受けることができます。

検診の内容は、問診とマンモグラフィ(乳房X線検査)です。問診では、現在の症状、月経に関することや妊娠の可能性の有無、自分や家族が乳がんにかかったことがあるか、過去の検診の受診状況、マンモグラフィを実施できるかどうかなどを確認します。検査の結果が「要精密検査」となった場合は、必ず精密検査を受けましょう。

※厚生労働省の指針では、がん検診の死亡率減少効果が確実で、検診の不利益(偶発症、過剰診断、偽陰性・偽陽性)が少ない検診だけが推奨されています。現時点で乳がん検診では、マンモグラフィが推奨されています。

新型コロナワクチンを接種する予定がある場合、乳がん検診としてのマンモグラフィや乳房超音波検査はワクチン接種前に受けるか、ワクチン接種後少なくとも6~10週間の間隔をあけるとよいとされています。ワクチン接種により腋窩リンパ節が腫れることがあり、検診結果に影響が出るためです。ワクチン接種後すぐに乳がん検診を受ける場合は、検診の問診時にワクチンを接種したことを医師に伝えましょう。詳しくは関連情報の「乳がん検診にあたっての新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応の手引き」をご覧ください。

なお、がん検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。症状をもとに受診して行われる検査や、治療後の経過観察で行われる定期検査は、ここでいうがん検診とは異なります。

3)ブレスト・アウェアネス

ブレスト・アウェアネスは、「乳房を意識する生活習慣」です。

乳房の状態に日ごろから関心をもちましょう。乳房の変化を感じたら速やかに医師に相談するという、正しい受診行動を身に付けることが大切です。

ブレスト・アウェアネスには、以下の4つのポイントがあります。

(1)ご自分の乳房の状態を知る

(2)乳房の変化に気を付ける

(3)変化に気付いたらすぐ医師へ相談する

(4)40歳になったら2年に1回乳がん検診を受ける

| 2025年03月28日 | 内容を確認し、一部更新しました。 |

| 2023年07月05日 | 「乳癌診療ガイドライン①治療編2022年版」「乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編2022年版」より、内容を更新しました。 |

| 2023年03月29日 | 「2.予防と検診」に「3)ブレスト・アウェアネス」を追加しました。 |

| 2020年07月09日 | 「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(1)治療編2018年版」「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(2)疫学・診断編2018年版」「日本乳癌学会編 臨床・病理 乳癌取扱い規約 第18版(2018年)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2019年06月10日 | 関連情報として「日本乳癌学会 患者さんのための乳癌診療ガイドライン」へのリンクを掲載しました。 |

| 2018年06月13日 | 「5.発生要因」「6.予防と検診 1)予防」を更新しました。 |

| 2017年05月11日 | 「5.疫学・統計 1)乳がんの統計」に男性乳がんの記載を追加しました。 |

| 2016年09月02日 | 「5.疫学・統計 2)乳がんの発生要因」を更新しました。 |

| 2015年11月04日 | 「3.症状 1)乳房のしこり」に葉状腫瘍の記載を追加しました。 |

| 2015年08月25日 | 「5.疫学・統計」の罹患データを2011年で更新しました。 |

| 2015年03月23日 | タブ形式への移行と、「臨床・病理 乳癌取扱い規約2012年(第17版)」「科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン(1)治療編(2)疫学・診断編2013年版」より、内容の更新をしました。 |

| 2011年07月15日 | 内容を更新しました。 |

| 1997年10月01日 | 掲載しました。 |

乳がん 関連リンク・参考資料

1.乳がんの相談先・病院を探す

がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院とは、専門的で質の高いがん医療を提供する病院として国が指定した病院です。これらの病院では、がんに関する相談窓口「がん相談支援センター」を設置しており、病院の探し方についても相談できます。

2.関連リンク

3.参考資料

- 日本乳癌学会編.乳癌診療ガイドライン①治療編2022年版.2022年,金原出版.

- 日本乳癌学会編.乳癌診療ガイドライン②疫学・診断編2022年版.2022年,金原出版.

- 日本乳癌学会編.患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版.2023年,金原出版.

- 日本乳癌学会編.臨床・病理 乳癌取扱い規約 第18版.2018年,金原出版.

作成協力

| 2023年07月05日 | 「3.参考資料」を更新しました。 |

| 2021年07月01日 | 「1.乳がんの相談先・病院を探す」を追加しました。 |

| 2020年07月09日 | 「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(1)治療編2018年版」「日本乳癌学会編 乳癌診療ガイドライン(2)疫学・診断編2018年版」「日本乳癌学会編 臨床・病理 乳癌取扱い規約 第18版(2018年)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 |

| 2019年06月10日 | 関連情報として「日本乳癌学会 患者さんのための乳癌診療ガイドライン」へのリンクを掲載しました。 |

| 2018年06月13日 | 「5.発生要因」「6.予防と検診 1)予防」を更新しました。 |

| 2017年05月11日 | 「5.疫学・統計 1)乳がんの統計」に男性乳がんの記載を追加しました。 |

| 2016年09月02日 | 「5.疫学・統計 2)乳がんの発生要因」を更新しました。 |

| 2015年11月04日 | 「3.症状 1)乳房のしこり」に葉状腫瘍の記載を追加しました。 |

| 2015年08月25日 | 「5.疫学・統計」の罹患データを2011年で更新しました。 |

| 2015年03月23日 | タブ形式への移行と、「臨床・病理 乳癌取扱い規約2012年(第17版)」「科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン(1)治療編(2)疫学・診断編2013年版」より、内容の更新をしました。 |

| 2011年07月15日 | 内容を更新しました。 |

| 1997年10月01日 | 掲載しました。 |