舌がんについて

1.舌について

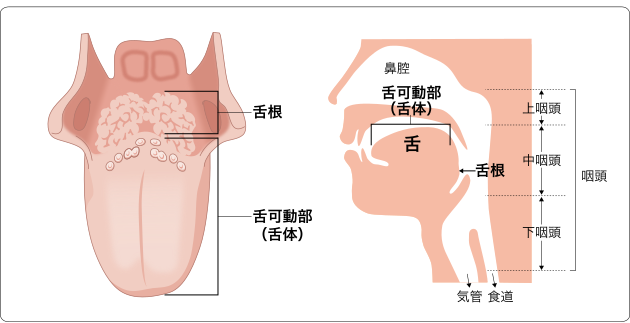

舌は口腔内にある器官で、表面の粘膜と筋肉でできています。前方約2/3の舌体と、後方約1/3の舌根に分けられます(図1)。舌体は舌可動部とも呼ばれ、動かすことができます。

舌可動部の表面の粘膜には、味を感じる味蕾という小さな器官があります。また、舌は、食べ物をかみ砕いてうまく飲み込むことを助ける機能や、正しく発音する機能があります。

2.舌がんとは

口の中にできるがんを口腔がんといい、舌がんは口腔がんの中でも半数以上の割合を占めます。口腔がんは舌の他に、口腔底(舌と下側の歯ぐきの間)、歯肉(歯ぐき)、頬粘膜(頬の内側)、硬口蓋(上あご)、口唇(くちびる)などにもできます。

舌がんの多くは、舌の表面を覆う扁平上皮細胞から発生する扁平上皮がんです。がんが大きくなるにつれて、舌の深くまで広がっていきます。

転移する場合は、頸部(首)のリンパ節が多く、まれに肺に転移することもあります。

なお、舌根の部分にできたがんは、がんの分類上、舌がんではなく中咽頭がんに分類されます。中咽頭がんの詳しい情報は関連情報をご覧ください。

3.症状

舌がんは、舌の両脇の部分にできることが多く、舌の先端や中央部分ではあまりみられません。舌がんの患部は鏡を使って自分で見ることができますが、舌の裏側などの見えにくい場所にできることもあります。

自分でわかる症状としては、舌に固いしこりができる、ただれる、動かしにくい、しびれがある、などがあります。また、舌の粘膜が赤くなる紅板症や白くなる白板症、口内炎が治りにくいなどの症状がみられることもあります。がんが進行した場合は、痛みや出血が続いたり、口臭が強くなったりすることなどがあります。

気になる症状がある場合は、早めに耳鼻咽喉科や歯科を受診して早期発見につとめましょう。詳しい検査が必要なときは、頭頸部外科や歯科口腔外科などの専門の医療機関の受診が必要になることもあります。

4.関連する疾患

舌がんと同時、または異なる時期に、頭頸部(喉頭・咽頭など)・上部消化管(食道・胃)・肺など、他の臓器にがんが見つかることがあります。舌がんの原因である喫煙や過度の飲酒は、これら他のがんの発生要因であると考えられているためです。このように、異なる臓器に発生するがんのことを重複がんといいます。

また、白板症と紅板症は、舌がんになる可能性が高いことが分かっているため、定期的に医師の診察を受けることが勧められています。

舌がん 検査

医師の視診や触診を受けた後、超音波(エコー)検査や、CT検査・MRI検査・PET-CT検査などの画像検査(画像診断)でがんの大きさや深さ、がんが全身に広がっていないかどうかを調べます。また、がん細胞を採取して行う細胞診・組織診検査でがんの性質を調べます。

1.視診

医師が口の中に光をあてながら舌を直接観察して、がんが疑われる部分の大きさや形を確かめます。このとき、粘膜が白く変化する白板症などの異常の有無、虫歯やインプラント、かぶせ物の状態なども確認します。

2.触診

医師が口の中に指を入れてがんがあると疑われる部分に直接触れ、大きさや硬さ、広がりなどを調べます。さらに、首をさわって、リンパ節の腫れがあるかも確かめます。

3.超音波(エコー)検査

超音波を体の表面にあて、臓器から返ってくる反射の様子を画像にする検査です。舌がんの深さや広がりにくわえ、頸部リンパ節への転移の有無を確認します。

4.細胞診・組織診検査

病変の一部を採取し、顕微鏡で詳しく観察する検査です。ブラシや綿棒などで舌の表面をこすって細胞をとる「細胞診」と、鉗子などの器械で組織の一部を採取する「組織診」があります。がん細胞の有無や、どのような種類の細胞で構成されているか(組織型)、検査した細胞が正常な細胞とどのくらい異なっているか(異型度)などを調べます。

5.CT検査

体の周囲からX線をあてて撮影することで、体の断面を画像として見ることができる検査です。がんの大きさ、深さや広がり、リンパ節、他の臓器への転移の有無を調べるときに行われます。造影剤を注射して撮影すると、がんの広がりやがんが周りの臓器に浸潤しているかなど、詳しく確認することができます。主にステージ(病期)診断に用いられます。

6.MRI検査

強力な磁石と電波を使用して撮影することで、体のさまざまな断面を画像として見ることができます。CT検査と組み合わせることで、がんの広がりや深さ、他の臓器やリンパ節への転移についてより正確に把握できるようになります。CT検査と同様に、造影剤を注射して撮影することで、より詳しく検査をすることができます。

7.PET-CT検査

PET検査は、放射性物質を付加したブドウ糖液を注射し、がん細胞に取り込まれた放射性物質の分布を撮影することで全身のがんの有無や広がりを検出する検査です。一般的にはCT検査を併用したPET-CT検査を行います。重複がんの有無の確認や、正確なステージ(病期)の確定のために行うことがありますが、がんの種類や大きさによって、診断の精度が異なります。

8.上部内視鏡検査(胃カメラ)

舌がんでは、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)で咽頭・食道・胃などに重複がんがないかを調べることがあります。この検査は、鼻腔や咽頭に局所麻酔をかけ、咽頭反射(のどへの刺激による吐き気)と表面の痛みを除いた後、内視鏡を鼻や口から入れて、咽頭・食道・胃などを確認します。

9.腫瘍マーカー検査

腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や、診断後の経過や治療の効果をみることを目的に行います。腫瘍マーカーとは、がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質で、がん細胞やがん細胞に反応した細胞によって作られます。しかし、腫瘍マーカーの値の変化だけでは、がんの有無やがんが進行しているかどうかは確定できません。また、がんがあっても腫瘍マーカーの値が高くならないこともあります。そのため、がんの有無やがんがある場所は、画像検査などの結果も合わせて総合的に判断します。

舌がんでは、現在のところ、診断や治療効果の判定に使用できるような、特定の腫瘍マーカーはありません。

舌がん 治療

舌がんの治療には、手術(外科治療)、放射線治療、薬物療法があります。治療を効果的に行うための支持療法や、リハビリテーションも大切です。また、診断されたときから、がんに伴う心と体のつらさなどを和らげるための緩和ケアを受けることができますので、必要なときには担当医に相談しましょう。

1.ステージと治療の選択

治療は、がんの進行の程度を示すステージ(病期)やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。

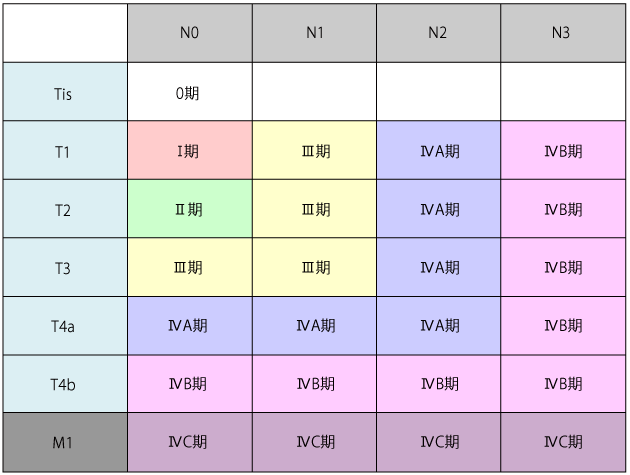

1)ステージ(病期)

がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。

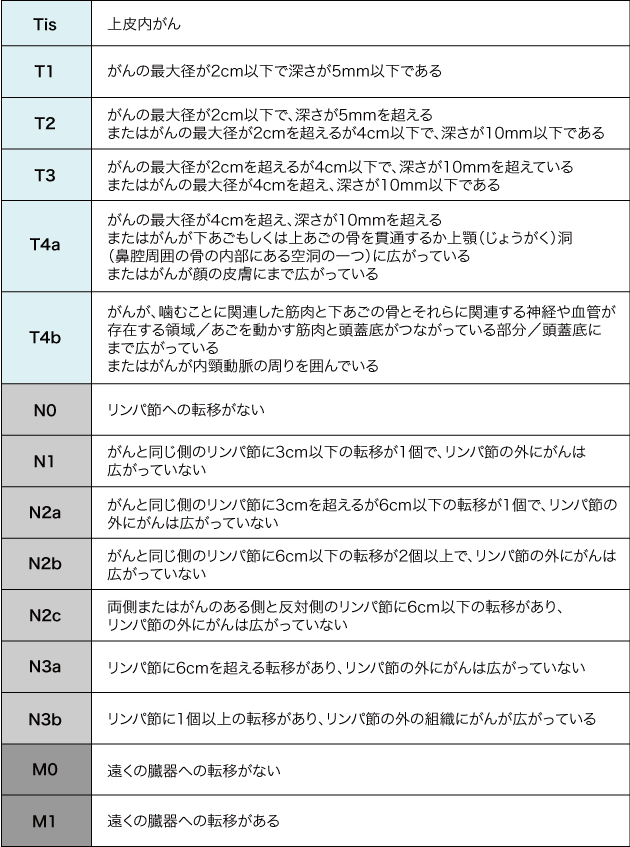

舌がんのステージは、次のTNMの3種のカテゴリー(TNM分類)の組み合わせで決まります。

Tカテゴリー:原発腫瘍※の広がりと深さ

Nカテゴリー:頸部のリンパ節に転移したがんの大きさと個数

Mカテゴリー:がんができた場所から離れた臓器への転移(遠隔転移)の有無

※原発腫瘍とは、原発部位(がんがはじめに発生した部位)にあるがんのことで、原発巣ともいわれます。

TNM分類は表1を、ステージ(病期)は表2をご参照ください。

2)治療の選択

治療は、ステージ(病期)や組織型に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

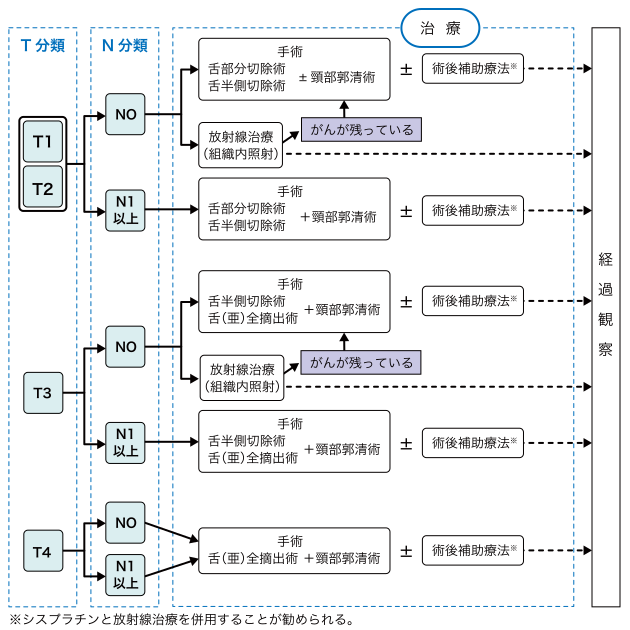

舌がんでは手術療法が標準的な治療となります。体の状態により手術が難しい場合は、薬物療法や放射線治療など手術以外の治療をおこないます。T1~T2、T3で舌の表面からの腫瘍の深さが10mm以下(表在性)の場合では、放射線治療の1つである組織内照射を行う場合もあります。

手術後は病理診断(病理検査)の結果に基づき、再発のリスクが高い場合には薬物療法(細胞障害性抗がん薬)と放射線治療を組み合わせる術後補助療法を行うことがあります。

図2は、舌がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

なお、病気の広がりや体の状態などにより手術や組織内照射などの局所療法が難しい場合は、薬物療法や化学放射線療法、光免疫療法(アルミノックス治療)などの治療を検討します。

妊娠や出産について

がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性を温存すること(妊娠するための力を保つこと)が可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。

2.手術(外科治療)

舌がんは、がんのある部分を手術で切除することが標準的な治療です。手術の方法は、切除する部位や大きさによって異なります。また、会話や飲食をするなどの舌の機能の低下を補うため、切除の大きさにより手術で失った部分の舌の形をつくり直す「再建手術」を行うこともあります。

1)手術の種類

(1)舌がんの切除

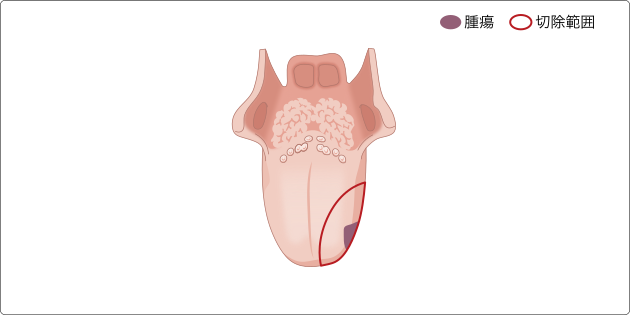

舌部分切除術

舌部分切除術は、舌の可動部(下の前方2/3の動かせる部分)の一部分を切除する手術です。切除する範囲が小さいため、多くの場合、食べたり飲み込んだりする機能や、発音する機能への影響は少ないとされています。

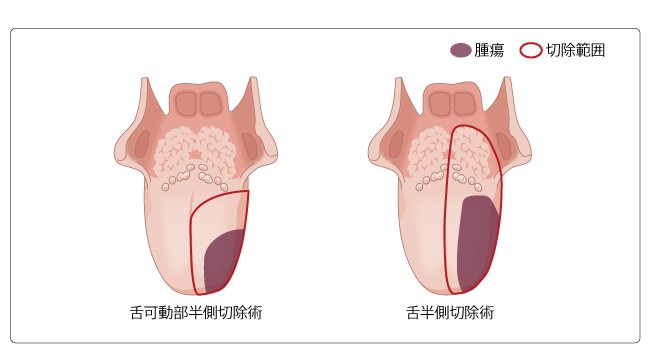

舌半側切除術

舌半側切除術は、比較的大きながんの場合に、がんのある側の舌を半分切除する手術です。舌の可動部のみを切除する場合(舌可動部半側切除術)と、舌根も含めて切除する場合(舌半側切除術)があります。舌の機能を維持するために、再建手術を合わせて行うことがあります。

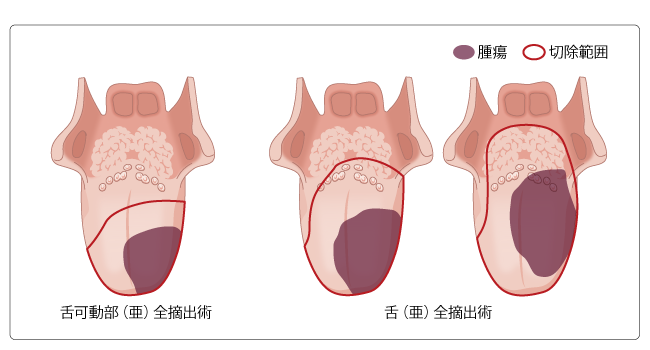

舌亜全摘出術/舌全摘出術

舌の半分以上を切除することを舌亜全摘出術、舌のすべてを切除することを舌全摘出術といいます。舌亜全摘出術/舌全摘出術はがんが進行し、舌の半分以上に広がっている場合に行います。舌の可動部のみを切除する場合は舌可動部亜全摘出術/舌可動部全摘出術、舌根を含めて切除する場合は舌亜全摘出術/舌全摘出術と呼ばれます。舌を半分以上切除すると、舌の機能を維持することが難しいため、これらの手術では再建手術も行います。

(2)頸部郭清術

頸部郭清術は、頸部(首)のリンパ節への転移がある場合に、転移のあるリンパ節を周囲の組織ごと手術で取り除く方法です。がんの状態によって取り除く範囲が異なります。周辺の血管や神経をできるだけ残すように手術しますが、がんの状態によってはそれらを残すことができないこともあります。

リンパ節への転移が明らかでなくても、その可能性が高いと判断された場合には頸部郭清術を行うこともあります(予防的頸部郭清術)。

(3)舌の再建手術

切除した舌の範囲によっては、手術で失った部分の舌の形を新たにつくり直す「再建手術」も必要です。再建手術では、患者自身の太ももや、おなか、胸、腕などから採取した皮膚や脂肪、筋肉などの組織を移植し、残った舌ができるだけ機能するように再建します。

(4)あごの骨の手術

舌がんがあごの骨(下顎骨)に及んでいる場合は、下顎骨の切除が必要となります。切除する範囲によっては、食事をかむ機能を保つために、骨を移植したり、金属のプレートを用いて下顎骨を再建したりすることがあります。

2)手術の合併症

手術の方法や頸部郭清術の範囲によって、起こりうる合併症は異なります。

(1)舌切除術の合併症

手術により舌を切除すると、ものを食べたり、飲み込んだり、発音したりする機能が低下することがあります。このような機能への影響は、手術で舌をどのくらい切除したかによって異なります。

切除した範囲が小さい場合は、舌の基本的な機能は保たれることが多いですが、切除した範囲が大きい場合は、舌の機能低下が避けられません。特に、飲み込む機能が低下すると、飲食物が食道ではなく気管に入ってしまう誤嚥を起こしやすくなります。舌の機能低下を最小限に抑え、誤嚥性肺炎のリスクをさげるためには、リハビリテーションを早くから行うこと、口の中を清潔に保つことが大切です。

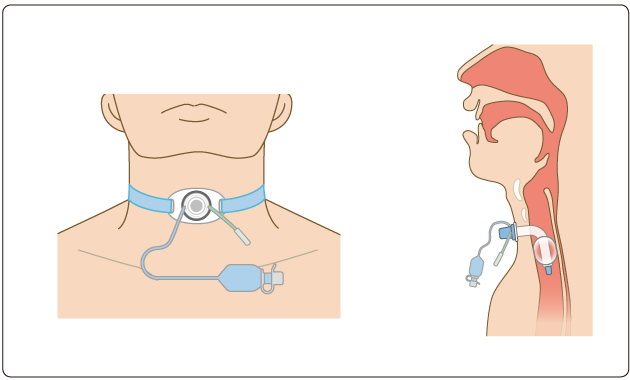

また、舌の半分以上を切除する手術(舌半側切除術、舌亜全摘出術/舌全摘出術)の後は、誤嚥性肺炎やむくみによる窒息を予防するために、一時的に気管切開(気管に穴をあけて空気の通り道をつくる処置)をすることがあります。また、口から十分な栄養を取れるようになるまでは、胃ろう(おなかの皮膚から胃へ管を通す穴)をつくり、直接栄養を注入する「胃ろう栄養」を行うことがあります。

(2)頸部郭清術の合併症

頸部郭清術の際は、リンパ節だけでなく周囲の血管や筋肉、神経を切除することがあるため、術後に、顔のむくみ、頸部のこわばり、肩の運動障害などの後遺症が起こりえます。このような症状を軽減するためリハビリテーションを行うこともあります。詳しくは担当の医師に確認しましょう。

なお、左右の頸部郭清術を行う場合には、手術によるむくみの影響で気道が閉塞することがあります。気道が閉塞することによる窒息を予防するため、気管切開を行うことがあります。

気管切開や胃ろうに関する詳しい情報は、関連情報の「5.支持療法」を、リハビリテーションや口の中のケアについては「6.リハビリテーション」をご覧ください。

3.放射線治療

放射線治療は、放射線をあててがん細胞を破壊し、がんを消滅させる治療です。舌がんに対する放射線治療は、「組織内照射(密封小線源治療)」と「外部照射」に分けられます。外部照射は、薬物療法を組み合わせて「化学放射線療法」として行われることもあります。

1)放射線治療の種類

(1)組織内照射(密封小線源治療)

組織内照射では、放射線を放出する物質(放射性同位元素)を、管や針などを使って、がん組織やその周辺の組織に直接挿入して照射します。一般的にT1・T2で腫瘍の厚さが10mmを超えない場合に行います。T3でも舌の表面からの腫瘍の深さが10mm以下(表在性)の場合も、組織内照射を行うことがあります。

(2)外部照射

外部照射は、体の外からがんに放射線をあてる治療です。舌がんでは、手術のあとに再発のリスクが高いと判断された場合などは、術後補助療法として外部照射が行われます。多くの場合、薬物療法(細胞障害性抗がん薬)と併用した化学放射線療法が行われます。外部照射と薬物療法を組み合わせることで、再発予防の効果を高めることが期待されます。

舌がんでは、外部照射だけで根治(病気を完全に治すこと)を目指す「根治的放射線治療」や「根治的化学放射線療法」は一般的ではありません。

(3)その他の放射線治療

2020年6月より、手術が適応とならない頭頸部がんの「局所再発」に対して、ホウ素中性子捕捉療法(Boron Neutron Capture Therapy : BNCT)が保険適用となりました。実施できる施設や適応となる病気の状態は限られています。実施できる施設については、関連情報をご覧ください。

また、舌がんを含む口腔がん・咽頭がんの扁平上皮がん以外については、2018年より粒子線治療(陽子線・重粒子線)が保険適用となりました。しかし、舌がんの多くは扁平上皮がんであり、手術が基本的な治療となるため、これらの治療の適応となる人は限られています。

これらの治療について詳しく知りたいときは、まずは担当の医師にお尋ねください。医師に質問することが難しい場合は、看護師などの医療者やがん相談支援センターでも相談することができます。

2)放射線治療の副作用

放射線治療の副作用は、放射線治療中や治療後数カ月以内に生じる早期のものと、それ以降に生じる晩期のものに分けられます。

(1)治療中や治療終了後にあらわれる副作用

放射線治療を始めてから3~4週目からは、口の中の乾燥(口腔乾燥)、味覚の変化、粘膜の炎症、皮膚炎が起こり始め、5~6週目ころには症状が最も強くなります。

皮膚炎や粘膜炎は治療が終了して1~2カ月くらいで改善することが多いですが、口の中の乾燥、味が分からない、声がかれるという症状は、改善に時間がかかるため、しばらく続く可能性があります。また、回復までに必要な期間は個人差があります。

特に、化学放射線療法では薬物療法を併用することで、副作用(皮膚炎・粘膜炎など)の症状が強くあらわれることがあります。また放射線治療の中断は治療効果の低下につながる可能性があるため、副作用を緩和するための支持療法を受けながら、決められたスケジュールで治療を受けることが大切です。支持療法は、放射線治療医の他に、皮膚科医、看護師、歯科医、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士、心理士などの医療スタッフと担当医が連携して行います。

分からないことや気になる症状があれば、まずは担当医や看護師など、身近な医療者に確認しましょう。

口内炎/粘膜炎への対応

放射線治療の影響で口の中が乾燥すると、口の中に普段から存在する細菌(常在菌)から粘膜や歯肉を守る機能が低下し、口内炎や、口の中の感染症などが起こりやすくなります。そのため、粘膜に刺激のないやさしいブラッシング、うがい、こまめに水分をとるなどを心がけて、口の中を清潔で潤った環境に保つことが大切です。乾燥や粘膜炎がある場合は、刺激の少ないうがい薬などが処方されますので、医師や歯科医師に相談しましょう。

口の中の乾燥や粘膜炎による痛みから、水分や食べ物が飲み込みにくくなり、食事をとることが難しくなることもあります。そのような場合は、のどへの刺激の少ない食事(味の刺激の少ないもの、軟らかく煮るなどしたもの)をとる、食事の前に痛み止めを使うなどの工夫をしましょう。

皮膚炎への対応

皮膚炎が起こった場合は、外用薬(塗り薬)を用いて皮膚を保湿・保護します。炎症の程度が重い場合には、被覆材(傷や炎症を覆うシートやフィルム)での皮膚の保護が必要になることもありますので、医師や看護師に相談しましょう。皮膚炎は治療終了後1~2カ月程度でよくなることが多いです。

(2)治療終了後3カ月から数年たってあらわれる副作用

放射線治療の影響は長期に及びます。晩期の副作用(晩期合併症)としては、口が開けにくくなる開口障害、唾液が出にくいことによる虫歯の増加など、口の中のトラブルが起こりやすくなります。また、治療を終了してから数年後も、抜歯などをきっかけに下あごの骨が炎症を起こしたり、時には下顎骨壊死(下あごの骨の組織が局所的に壊死すること)などが起こることがあります。これらの症状を防ぐために、治療が終わった後もリハビリテーションを続け、口の中をきれいに保ちましょう。また、歯科で治療をするときは、事前に歯科医師に放射線治療を受けたことを伝えましょう。

4.薬物療法

手術や放射線治療の適応がない再発・遠隔転移が起こったときは、基本的に薬物療法が行われます。

1)薬物療法の種類

治療に用いる薬剤としては、細胞障害性抗がん薬・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬があります。薬物療法を行うかの判断も含め、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

なお、免疫療法は免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です。2024年4月現在、舌がんの治療に効果があると証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する薬物療法のみです。その他の免疫療法で、舌がんに対して効果が証明されたものはありません。

遺伝子パネル検査

2019年6月より、標準治療がない、または終了した場合には、遺伝子検査をして治療に使える薬があるかどうかを調べる「遺伝子パネル検査」が保険適用となりました。遺伝子パネル検査を受けるかどうかについては、まずは担当医にご相談ください。がん相談支援センターで相談することもできます。遺伝子パネル検査の詳細については、関連情報「がんゲノム医療」を参考にしてください。

頭頸部アルミノックス治療(光免疫療法)

2021年より、切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がんに対して、がん細胞にくっつく薬剤を投与した後、患部にレーザーを当てることで、がん細胞を壊すアルミノックス治療(光免疫療法)が保険診療となりました。治療が受けられる条件や実施できる施設は限られているため、まずは担当医に確認してみましょう。

2)薬物療法の副作用

薬物療法を行うときは、副作用への対応が重要となります。予測される副作用とその対応については担当医とよく相談をしましょう。起こるかもしれない副作用の症状を事前に知り、自分の体調の変化に気を配って、治療中や治療後にいつもと違う症状を感じたら、医師や薬剤師、看護師などの医療スタッフにすぐに相談することも必要です。

細胞障害性抗がん薬の副作用

主な副作用には、吐き気、嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発疹、ほてり、貧血、腎機能障害(尿量が減るなど)、難聴(聞こえづらい)などがあります。

副作用については、使用する薬剤の種類や薬ごとに異なり、その程度も個人差があります。最近では副作用を予防する薬の開発も進み、特に吐き気や嘔吐については以前よりも予防・軽減することができるようになってきました。

しかし、副作用の種類や程度によっては、治療が継続できなくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状がみられたときには、迷わずに担当医に伝えましょう。

分子標的薬の副作用

分子標的薬は、薬ごとにさまざまな副作用があらわれます。舌がんの治療に使われる分子標的薬では、アレルギーのような症状があらわれるインフュージョンリアクション、皮疹や乾燥など皮膚の障害、息切れや息苦しさなどの原因となる間質性肺炎などが起こることがあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医に確認しておきましょう。

免疫チェックポイント阻害薬の副作用

全身にさまざまな副作用が起こる可能性があります。また、個人差が大きく、いつ、どんな副作用が起こるか予測がつかないため注意が必要です。治療直後に起こるもの、治療開始から数カ月後、治療を終了してから数年後に起こるものなど、さまざまなタイミングで起こる可能性があります。

5.支持療法

支持療法は、がん治療(手術・放射線治療・薬物療法)で起こる副作用の予防や緩和を目的に、医師や看護師などのさまざまな専門家が連携して行う治療です。舌がんの支持療法には、口の中の清潔を保つ、栄養状態の維持・改善、気道確保のための気管切開などがあります。

1)口の中の清潔を保つ

手術・放射線治療・薬物療法などすべての治療において、感染症などの合併症を予防・軽減するために、口の中の清潔を保つことは大切です。ケアの方法は、まずは担当医に尋ねましょう。必要に応じて、歯科医師や歯科衛生士、言語聴覚士、看護師などにもケアについて相談することができます。

また、重い虫歯や歯周病は、がん治療の前に抜歯をするなど応急処置を行うことがあります。治療が始まる前だけでなく、終わった後も定期的に歯科医の診察を受けて、口の中の清潔を保つためにケアを続けましょう。

2)栄養状態を維持・改善する

治療を受けるための体力を維持したり、感染症などの合併症を防ぐために、治療の前から栄養状態をよくすることが大切です。舌がんでは、病気の影響や治療の合併症などで、食事を口からとることが難しいという状況もよく起こります。そのような場合は、無理せず担当医や看護師に相談しましょう。また、食事の内容や工夫について、栄養士から栄養指導を受けることも可能です。

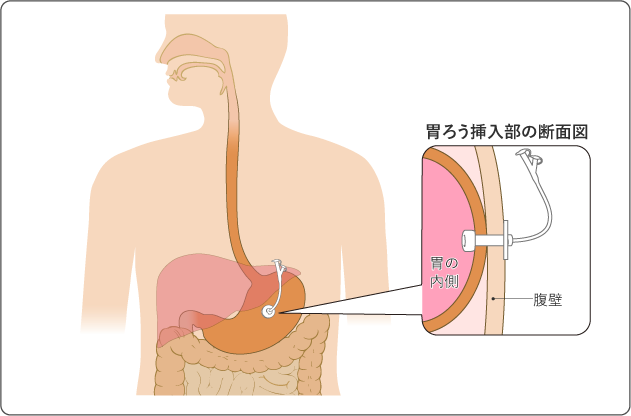

食事に気をつけていても十分な量が摂取できず体力が落ちることや、体の状態を保つために必要な薬を飲むことができなくなる場合があります。このような場合には、一時的に胃ろう(おなかの皮膚から胃へ管を通す穴)をつくることが勧められます。口から食べたり薬を飲むことが難しくても、胃ろうから直接栄養や薬剤をとることができます(図6)。胃ろうは、内視鏡やX線を使って、おなかの中を確認しながらつくります。口から十分に栄養が取れるようになったら、胃ろうは抜くことができます。抜いた後の穴は数日で閉じます。

3)気管切開

舌がんでは、病気の広がりや治療を受けた影響などにより、気道が閉塞し窒息のリスクが高い状態になることがあります。また、舌全摘出術など舌を大きく切除した後は、唾液が気管に入ることで誤嚥性肺炎のリスクが高くなります。これらの合併症を予防するために、気管に穴をあけて管を通し、確実に気道を確保する手術を行うことがあります(図7)。声が一時的に出せなくなりますが、創(創部)に出血などのトラブルがなければ、声を出せる管に変更したり、病気や嚥下の状態がよくなれば管を抜くこともできます。気管にあけた穴は、管を抜いた後1週間程度で閉じます。

4)アピアランスケア

がんやがんの治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によって起こるさまざまな苦痛を軽減するための支援として行われているのが、「アピアランス(外見)ケア」です。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者やがん相談支援センターに相談してください。

6.リハビリテーション

リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われます。

食べ物をかむ・飲み込む・味わう機能や、思う通りに発声して話す機能が低下した場合は、リハビリテーションを行い、これらの機能をできるだけ回復させていきます。特に、食べたり飲み込んだりする訓練は、術後に早期から自分の口で食べ物を摂取できるようにするために重要です。

舌がんのリハビリテーションは、看護師や言語聴覚士が中心となって行うことが多いです。詳しくは担当医や看護師など身近な医療者に確認しましょう。

1)飲み込みのリハビリテーション

飲食物を食道へ、空気を気管へとふり分ける働きが低下すると、誤嚥による誤嚥性肺炎が生じるおそれがあります。これを防ぐためにも、手術で舌を切除した場合には、残っている舌の大きさや再建した舌の状態に合わせて、舌そのものの運動訓練を行ったり、舌を使わずに飲み込む動作を練習したりします。

代表的な飲み込む動作は、みそ汁などの熱いものをズルズルとすする、いわゆる「すすり飲み」のような方法です。再建した舌のように、自由に動かせないときに適しています。

すすり飲みがうまくできない場合は、いすの背もたれに寄りかかり、首を後ろに曲げて、重力を利用してのどに食べ物を送り込む方法を訓練します。

2)発声・発音のリハビリテーション

頬や唇、残っている舌などのうち、どの部位をどのように動かせば発したい音を出せるかについて、鏡などを用いながら練習します。また、唾液がうまく飲み込めないことによって、正しい発声・発音が難しくなっている場合には、すすり飲みで唾液をしっかり飲み込んでから、大きく口を動かして発声・発音する練習も必要です。

3)装置を使った嚥下(飲み込み)や発声・発音のリハビリテーション

手術後に残った舌の範囲が少ない場合には、舌接触補助床(PAP)という装置を使ってリハビリテーションを行うことがあります。この装置は、舌と上あごとの間の隙間を埋める入れ歯のようなもので、これをはめて嚥下や発声・発音のリハビリテーションを行います。

4)頸部郭清術による症状のリハビリテーション

頸部郭清術を行った場合、手術後の顔のむくみ、頸部の変形・こわばり、肩の運動障害などが起こることがあります。理学療法士などの指導を受けながら、腕をあげたり、肩や首を回したりする運動を行います。このような運動を退院後も継続することで、不快感の軽減が期待できます。

7.緩和ケア

がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験することがあります。

緩和ケアとは、がんそのものによる症状を軽くしたり、がんやがん治療に伴う心と体、社会的なつらさを和らげたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。

緩和ケアは、決して終末期だけに行われるものではなく、がんと診断されたときから始まります。つらさを感じるときには、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。がんやがん治療に伴うつらさや、それ以外の悩みについても、看護師や医師などの身近な医療者や、がん相談支援センターなどに相談できます。

8.再発した場合の治療

再発とは、治療によって、見かけ上なくなったことが確認されたがんが、再びあらわれることです。再発は、がんがはじめに発生した場所やその近くに、がんが再びあらわれることだけでなく、別の臓器で「転移」として見つかることも含めます。

初回治療後の早い時期から、全身の臓器に転移することがあります。転移が見つかったときの治療は、転移した部位や数などによって、大きく異なります。

再発したときの治療は、体の状態やどんな治療を受けてきたか、などにより異なります。自分が受けられる治療については、担当医とよく相談しましょう。

手術や放射線治療の適応がない再発・遠隔転移の場合には、薬物療法を検討します。薬物療法では、免疫チェックポイント阻害薬を単独で用いるか、細胞障害性抗がん薬と併用して使うこともあります。また、ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)や、光免疫療法(アルミノックス治療)も検討することがあります。

薬物療法に関する詳しい情報は、関連情報「舌がん 治療 4.薬物療法」をご覧ください。

舌がん 療養

1.経過観察

治療後は、定期的に通院して診察・検査を受けます(経過観察)。検査を受ける頻度は、がんの進行度や治療法によって異なります。

治療後の再発や転移、合併症や後遺症の早期発見・早期治療のため、超音波(エコー)検査・CT検査・MRI検査などを行います。再発・転移が疑われる場合にはPET-CT検査が追加されることもあります。検査の頻度や項目は、体の状態に応じて変わります。詳しくは担当医に確認をしましょう。

2.日常生活を送る上で

症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調をみながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。

治療を受ける際に口腔ケアを積極的に行うことで、合併症を予防することができます。口の中のケアについては、関連情報を参考にしてください。

話すこと、飲み込むこと、食べることは、多くの筋肉や神経の複雑な働きによって可能になります。治療後の安静が必要な期間を過ぎてからは、積極的に、機能を回復するための練習が大切です。

舌がんでは、その他の口腔がんや、咽頭がん、食道がんが同時にできたり(併発)、治療から数年たって再発したりすることがあります。これは、これらのがんの原因が、喫煙と過度の飲酒にあるためと考えられています。併発あるいは再発の危険性を減らすために、治療中はもちろん治療後も禁煙し、飲酒を控えることが必要です。お酒を飲んだときに体が赤くなる体質の方は、特に、飲酒を控えるようにしましょう。

患者会や患者サロンなどでは、同じ病気や治療を受けた人など、似たような体験を持つ人から、生活などに関する情報を聞くことができます。患者会や患者サロンなどの情報は、がん相談支援センターにもお問い合わせください。

性生活について

性生活によって、がんの進行に悪影響を与えることはありません。また、性交渉によってパートナーにがんがうつることもありません。しかし、がんやがんの治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。がんやがんの治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、「がんやがんの治療による性生活への影響」をご覧ください。

なお、薬物療法中やその後は、腟分泌物や精液に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使いましょう。また、薬は胎児に影響を及ぼすため、治療中や治療終了後一定期間は避妊しましょう。経口避妊薬などの特殊なホルモン剤を飲むときは、担当医と相談してください。

以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。

舌がん 臨床試験

よりよい標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。

現在行われている標準治療は、より多くの人によりよい治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねでつくり上げられてきました。

舌がんの臨床試験を探す

国内で行われている舌がんの臨床試験が検索できます。

がんの臨床試験を探す チャットで検索

※入力ボックスに「舌がん」と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。

がんの臨床試験を探す カテゴリで検索 舌がん

※国内で行われている舌がんの臨床試験の一覧が出ます。

臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください

- 臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。

- がんの種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。

舌がん 患者数(がん統計)

1.患者数

2019年に日本全国で舌がんと診断されたのは、5,769例(人)です。

2.生存率

がんの治療成績を示す指標の1つとして、生存率があります。生存率とは、がんと診断されてからある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージ(%)で示します。がんの治療成績を表す指標としては、診断から5年後の数値である5年生存率がよく使われます。

関連情報には、地域がん登録から算出された舌がんを含む口腔・咽頭がんの5年相対生存率を掲載しています。このデータは、およそ10年前のがんの診断、治療に基づくものです。したがって、診断や治療の進歩により、現在は下記の数字より治療成績は向上していると考えられます。データは平均的、かつ確率として推測されるものであるため、すべての人に当てはまる値ではないことをご理解ください。

舌がん 予防・検診

1.発生要因

舌がんを含む口腔がんが発生する主な要因は、喫煙と飲酒などです。口腔がんのほとんどは喫煙が原因と考えられています。飲酒だけでも口腔がんが発生する危険性が高まりますが、喫煙と飲酒の両方の習慣がある人では、より危険性が高まることが分かっています。

2.予防とがん検診

1)予防

日本人を対象とした研究では、がん全般の予防には禁煙すること、飲酒をひかえること、バランスのよい食事をとること、活発に身体を動かすこと、適正な体形を維持すること、感染を予防することが有効であることが分かっています。

2)がん検診

がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることです。わが国では、厚生労働省の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(令和6年一部改正)」でがん検診の方法が定められています。

しかし、舌がんについては、現在は指針として定められているがん検診はありません。気になる症状がある場合には、医療機関を早めに受診することをお勧めします。

なお、がん検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。症状をもとに受診して行われる検査や、治療後の経過観察で行われる定期検査は、ここでいうがん検診とは異なります。

舌がん 関連リンク・参考資料

1.舌がんの相談先・病院を探す

がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院とは、専門的で質の高いがん医療を提供する病院として国が指定した病院です。これらの病院では、がんに関する相談窓口「がん相談支援センター」を設置しており、病院の探し方についても相談できます。

以下の「相談先・病院を探す」では、舌がんを含む口腔がんの診療を行うがん診療連携拠点病院などの病院やがん相談支援センターを探すことができます。また、診断や治療の実施状況や病院の種類などで絞り込んで検索することや、院内がん登録の件数などを確認することもできます。

2.参考資料

- 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」全国がん罹患モニタリング集計 2014 年罹患数・率報告,2018年.

- 日本頭頸部癌学会編.頭頸部癌診療ガイドライン2022年版.2022年,金原出版.

- 日本口腔腫瘍学会、日本口腔外科学会編.口腔癌診療ガイドライン2023年版.2023年,金原出版.

- 日本頭頸部癌学会編.頭頸部癌取扱い規約 第6版補訂版.2019年,金原出版.

- 日本リハビリテーション医学会 がんのリハビリテーション診療ガイドライン改訂委員会編.がんのリハビリテーション診療ガイドライン 第2版.2019年,金原出版.

- 日本臨床腫瘍学会編.頭頸部がん薬物療法ガイダンス 第2版.2018年,金原出版.

- 日本がんリハビリテーション研究会編.がんのリハビリテーション診療ベストプラクティス 第2版.2020年,金原出版.

作成協力